スタッフのチカラ サブメニュー

スタッフのチカラ

金鑲玉2009年03月31日福島希

はじめに

|

|

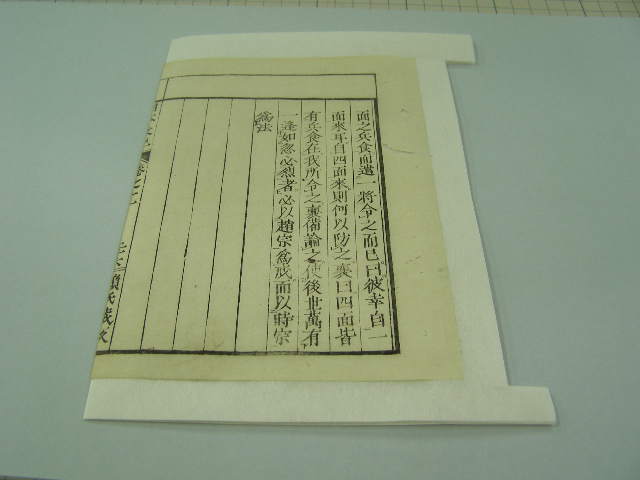

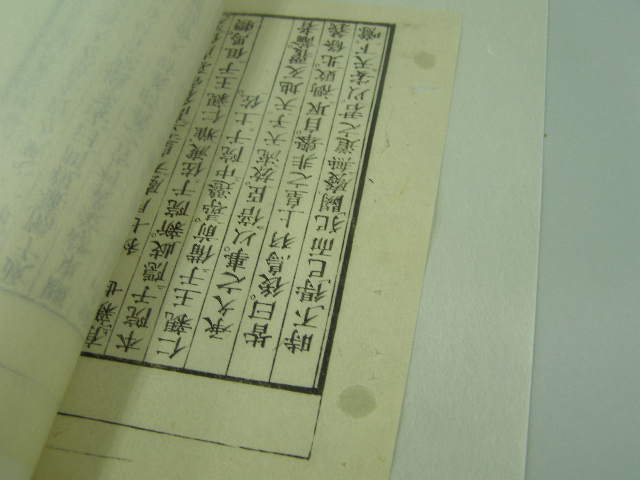

金鑲玉(きんじょうぎょく)とは漢籍の製本方法の一つであるが、主に貴重な本を保護・保存する際に用いられるとされる。金鑲玉で仕上げられた漢籍は独特の製本構造を持つ。『日本古典籍書誌学辞典』(岩波書店、1999)には「金鑲玉」として次のような適切な説明がある(p.165)。

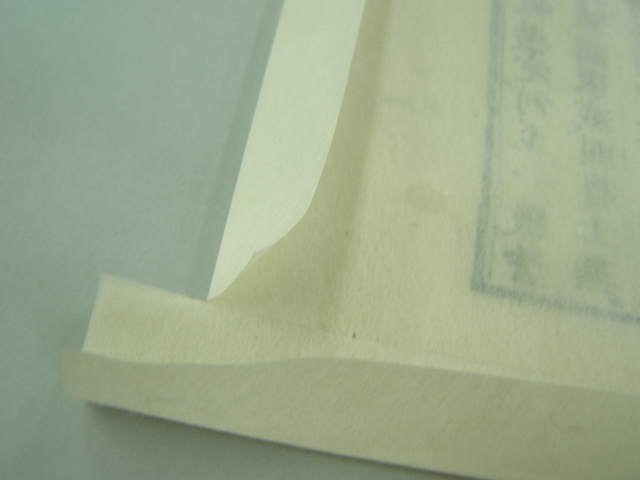

「金鑲玉 きんじょうぎょく(漢籍の装訂)線装本においては、版口(はんこう=本文用紙の折られて袋になる部分)、特に左下の角が、繰られるために破損し易い。その傷んだ箇所を修補し、あるいは改装する際、原本よりも大きな入紙(にゅうし)をして本紙を保護する場合があるが、すると上下にはみ出た部分が薄くなる。そこで、更にはみ出した部分のみに細長い紙片を加えて二重にし、本としての厚さが均一になるようにした装訂。中国北方での呼称で、南方では枹套襯(ほうとうしん)・装枹套(そうほうとう)・惜古襯・活襯(かつしん)と呼ぶ。」

金鑲玉で製本された実物は、漢籍を所蔵するたいていの大学図書館等で見ることができるし、決して珍しいものではない。しかし、その実際の製本方法については詳細を知ることが難しかった。日本国内では、遠藤諦之輔が『古文書修補六十年―和装本の修補と造本』(汲古書院、1987年)の中で、「造本」方法の一つとして「唐本入紙(金鑲玉)」という形で紹介している(p.128-132)のが唯一ではないだろうか。すくなくとも具体的な製本方法にまで踏み込んで述べた文献は他には見当たらない。遠藤は次のように述べている。

「技術には秘伝とか奥義というものがあり、一つの方法を会得するのは並大抵の苦労では完成出来るものではない。さらにそれらには書き現せるものと実地に当たって教えなければならないものがあるが、やってみると実に簡単なものであることがある。この唐本入紙(金鑲玉)もこれらの秘伝・奥義に入るもので、私自身が大変苦労して研究して覚えたものであります。/この唐本入紙の方法は、昭和の初期に図書寮(現在の宮内庁書陵部)で唐本修補の為に中国人二名を招聘してこれに当たってもらったのだが、この唐本入紙だけは職員にも絶対に見せなかったと聞きました。」(p.129)

本家の中国では、1980年に出版された肖振棠と丁瑜による『中国古籍装訂修補技術』の中で「線装書籍金鑲玉装修法」として紹介された(p.75-81)のが嚆矢となったようだ。その後、肖振棠に教えを受けた杜偉生(現・中国国家図書館修復部所属)は2003年に出版した『中国古籍修復与裝裱技術図解』で丁寧な図解をしているが、基本的には肖振棠のものと違わない。こうした中で、ボードリアン図書館に勤めていたデヴィット・ヘリウェル(David Helliwell)が1998年に著したThe Repair and Binding of Old Chinese Books. Translated and Adapted for Western Conservators.(以下、『中国古籍の修理』)は、肖振棠らの著作を元に、杜偉生らの力を借りながら執筆したもので、Western Conservator?のためもあってか、大幅に紙面を割いて金鑲玉について丁寧に解説しており、非常に興味深い(この間の事情は、拙訳「中国古籍の修理―コンサーバターのために」の「翻訳にあたって」をご覧頂きたい)。

『中国古籍の修理』も『古文書修補六十年―和装本の修補と造本』も製本工程について具体的に記しているため、それに倣って実際に金鑲玉を製作することが可能である。冒頭でも述べたように金鑲玉というのは少々変わった構造をしており、文章だけで構造を完全に理解するのは難しい。そのため、より詳細な記述がされている『中国古籍の修理』を基にして、『古文書修補六十年―和装本の修補と造本』も参照しながら、自ら金鑲玉の製本を実践してみることにした。ここでは、製本を実際にしたことで得られた理解を踏まえながら、上記文献から得た情報を整理し、今まで充分に知られていなかった金鑲玉について詳らかにしたい。

なお上述したように、デヴィット・ヘリウェルの『中国古籍の修理』は全文を日本語に訳しており、弊社のwebサイトに載せている。

金鑲玉の特長と適用対象となる事例

金鑲玉というのは基本的には入紙(にゅうし)をした製本方法の一つであり、主に貴重書に対して適用されるが、「書葉の天地と左右に入紙を出すようにし、書葉を保護する役割を持たせる」のが最大の特徴である。こうすることで、書葉の大きさが揃っていないような場合でも、入紙で大きさを調整してトリミングし、同一の寸法に仕上げることが可能である。オリジナルの書葉を全く損じず、保護的機能を持たせて本を保存できる。杜偉生は『中国古籍修復与裝裱技術図解』の中で金鑲玉を「”整旧如新”という古籍の修復法の理念にもっとも合致した方法」としている(p.205)。

そのため、以下のような場合には特に推奨される。

- 書葉の大きさが揃っていない

- 書葉の辺欄の外側の余白が非常に狭く、注釈が天地の縁に接している

- 手稿本

作業工程

作業工程を概略的に述べると以下の通りである。

書葉の修補

↓

入紙の準備

↓

書葉のマウント

↓

入紙の小口の折り込み

↓

辺欄揃え・綴じ

「入紙の準備」「書葉のマウント」「入紙の小口の折り込み」についての把握が金鑲玉製作の要となるので、ここではこの3項目について文献を整理しながら工程について説明したい。なお、2つの文献の間に相違が見られる際は、どちらの方法によるものか明記した。書葉の修補、および辺欄揃え・綴じに関しては一般的な線装の製本工程と同様なので、特には取り上げない。

入紙の準備

紙の種類:

入紙は、厚みを書葉と同じにすることが肝要である。紙質に関しては、『中国古籍の修理』によれば、質感が柔らかく柔軟性があるとして、羅文紙や綿連紙の使用が最も望ましいとしている。『古文書修補六十年―和装本の修補と造本』は、白唐紙や画仙紙が適しているとしているが、具体的な名称は挙げていない。一方で、楮紙は「釣り合いがとれない為」避けるように指示している。

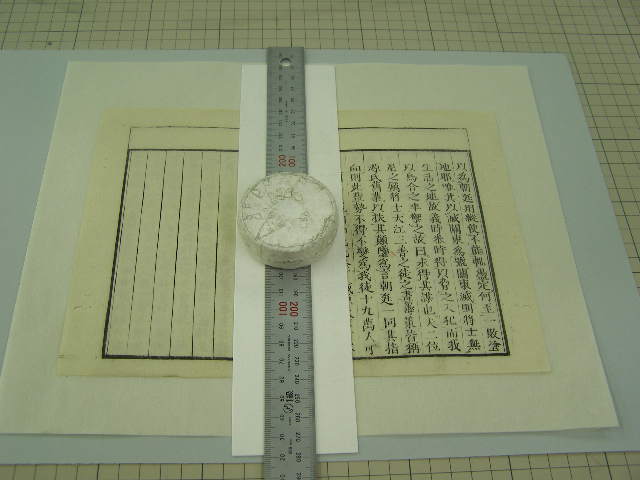

紙の寸法:

二つ折りにした入紙と書葉を重ね合わせながら、入紙の天地の余白の幅を決定する。『中国古籍の修理』では、通常は天を地よりも若干広くするので、製本後の天の余白を2センチとするなら、地は1.5センチとするとしている。『古文書修補六十年―和装本の修補と造本』には、具体的な数字は出てこないものの、入紙のほぼ中央に書葉を配置させる記述が後に出てくることから、天地の余白は同じ幅にしていると思われる。いずれにせよ、現段階では天地左右ともに製本後の余白の2倍+トリミング分の余白を確保した寸法にしておく必要がある。

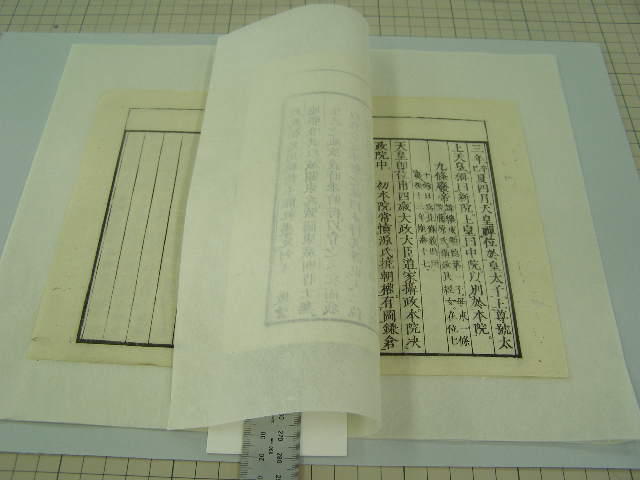

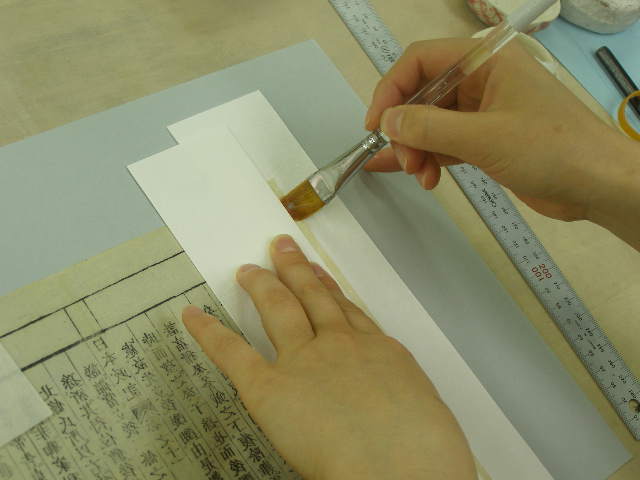

書葉のマウント

『中国古籍の修理』と『古文書修補六十年―和装本の修補と造本』で最も大きな相違が見られるのは、この作業である。まず『中国古籍の修理』の方法から説明する。

入紙には予め、書葉をマウントする際のガイドとして、書葉を配置する位置にピンで小さな穴を開けておく。以降の作業方法は4つある。以下に簡単に記述する。

- オモテ面を上に向けた入紙と書葉の組み合わせの束を作ってから、書口部分に定規を置き、その上に重石を載せる。片側の書脳部分をめくり上げて定規の上に載 せ、入紙と書葉を一枚ずつ下ろしながら、書葉の書脳裏面2箇所に糊を付けて入紙に貼る。片側の書脳部分全てを貼り込んだら、逆側も行う。

- ウラ面を上に向けた入紙と書葉の束を作る。後の手順としては1と同じ。

- 上記1や2のように最初に書葉と入紙の束を作らず、書葉を一枚ずつ取り、その都度糊を付け、入紙に配置して貼り込む。

- 糊を全く使用せずに、書葉を入紙の上に載せるのみ。紙が粗い場合に適した方法であり、滑らかな紙の場合は、製本後に歪んだマウントとならないように書葉が動かないように気を付けなければならない。

対して、『古文書修補六十年―和装本の修補と造本』では、入紙を予め二つ折りにしておき、書葉の書脳側に来る両端部分に幅3ミリほど糊を付けて貼り込むという方法を採っている。この時の位置決めは大体の目見当である。

|

|

|

補足として、実際に製作した時の感想を述べておく。『中国古籍の修理』の方法に関して言えば、2もしくは3の方法は手が動きやすいと感じた。1ではめくり上げた状態で書葉に糊付けするので少々手間取るのだが、オモテとウラが逆になった2は糊が付けやすい。3の方法は書葉のズレが発生しにくい点で、安心して作業できる。4に関しては、資料や入紙の種類を選ぶのではないだろうか。通常の漢籍に一般的な紙を入紙として使用した場合、必要以上に時間と手間が掛かるように思えた。

『古文書修補六十年―和装本の修補と造本』の方法は、予め二つ折りにしておくので、『中国古籍の修理』の方法で感じた、二つ折りにした際に生じるほんの僅かな書葉と入紙の引きつれのようなものは起きなかった。その点は非常に良かったと思う。しかし、使用する糊の量がそれなりにある分、手早く作業を進めないと糊を塗布した部分が伸び、シワが寄る可能性がある。それぞれの方法に一長一短あるが、慣れの問題もあると思うので、もう少し経験を積みたいところである。

入紙の小口の折り込み

まとめ

<主な参考文献>

David Helliwell “The Repair and Binding of Old Chinese Books. Translated and Adapted for Western Conservators.”, The East Asian Library Journal Volume 8, number 1, Spring 1998、 pp.27-149.

遠藤諦之輔『古文書修補六十年―和装本の修補と造本』汲古書院 1987

肖振棠・丁瑜『中国古籍装訂修補技術』 書目文献出版社 1980

杜偉生『中国古籍修復与裝裱技術図解』北京図書館出版社 2003