スタッフのチカラ サブメニュー

スタッフのチカラ

紙媒体記録資料の保存修復技術-なにを選び、どう適用するか2001年木部徹

本文は2001年4月15日に「紙資料修復技術研究会」において行った講演とワークショップの記録を元に、新たに稿を起こしたものであるが、内容の8割は 1995年7月20日に開催された国立国会図書館主催の第6回資料保存シンポジウムで木部が行った講演「紙資料の保存修復技術—何を選び、どう適用するか」が元になっている。同シンポジウムの記録は『コンサベーションの現在—資料保存修復技術をいかに活用するか』として日本図書館協会から1996 年10月に刊行された。

1.保存修復の新しい考え方

1-1. 資料保存と修復

私どもの仕事の柱は紙媒体記録資料の修復と、その保管のための「いれもの」の作成です。図書館や文書館などに収められている本や文書、写真などの、紙を媒体とした資料のうち、貴重で、傷みがあるもの、あるいは傷みが生じる可能性があるものに、いろいろな技術を使って手当てをする、また、末永く保存しておきたい資料を安寧に保管するための小環境を提供する、この二つを生業としています。

ただ、本日は、修復やアーカイバル容器そのものについて話すのではなく、副題にあるように、修復や容器を含めた保存のための技術をどのように選び、どのように適用するのかという話をしたいと思っています。それも、私どもが選び、どのように適用しているのかという話ではありません。図書館や文書館等におられる皆さんが、適切な技術を選ぶにはどうすればよいのか、どう考えればよいのか、そういうことを主にお話したいのです。

私どもが日々行っている仕事は、人間が記録資料というものを作り出したその時から存在しました。聖書考古学における最も重要な発見は1947年の『死海写本』といわれていますが、見つかった皮の巻物に、あきらかに当時(紀元前後になるわけですから、ほぼ二千年前)、欠損部を修復した跡があるのだそうです。また、これらの巻物が素焼きの瓶(カプセル)の中に入れられて保存されてきたこともよく知られています。

傷んだ資料を元の状態に、あるいはそれに近い状態に戻す、これが一般的に修復処置と呼ばれているものです。しかし、私どもの仕事がこれまでの「修復」とちょっと違うのは、修復はなるべくやらない方がよいとか、むしろやらないようにとか、修復よりも他のメディアへの代替を優先した方がよいとか、現物はそのままアーカイバル容器に入れるだけでよいのではとか、修復を業務の柱のひとつにしている業者らしからぬことをお客様に申しあげてきたところではないかと思います。

修復は決してしない、というのではないのです。そうではなくて、修復はするのだが、それは他のいろいろな保存技術との組み合わせの中で選択すべきものであって、最良の選択肢ではないし、少なくとも最初の選択肢ではないということなのです。当然そのまえにさまざまな、優先すべき選択肢がある。それらに資料を照らし合わせていって、最後にどうしても必要不可欠と判断した場合にだけ修復処置を施すべきだと考えていますし、お客様にお勧めもしています。こうした「最後の選択肢としての修復処置」をコンサベーション(conservation)と呼び、従来型の「まず修復ありき」という修復と、はっきりと区別するようにしています。

こうした考え方が固まったのは実はそれほど古いことではないのです。私どものというよりも、資料保存という分野でのこうした考え方は、ここ半世紀ぐらいの中で出てきたものですし、平仄が整ったのは最近ではないかと思います。修復を含めた資料保存の考え方が大きく変わった。

1-2. 二つの事件---フローレンス災害と酸性紙問題

その変化をもたらした二つの「事件」があります。ひとつは、1966年にイタリアのフローレンスで起こった洪水による大規模な図書館・文書館災害です。この災害によってイタリア・ルネサンス期の沢山の貴重な資料が被害を受けました。欧米各国の修復家が協力して救助作業にあたったのですが、作業の中から生まれたのが3つの新しい考え方です。

まず、修復の原則がここで変わった。修復は、オリジナリティ(原資料性)の尊重と維持を第一にしなければならない。これまでの、モノとしても貴重な資料への修復処置が、原資料のもっている歴史的価値の破壊や損傷の元に行われてきたのではないかという反省があります。そして、修復をしないことが、すなわちその資料の保存である、なるべくなら修復をしない、そういう選択肢がある、このことを気づかせた。

二つ目は、資料保存の基本は、治すことよりも防ぐことにあるということです。治療よりも予防を先行させる。資料が劣化・損傷しないようにする対処こそ、まっさきに行わねばなららない保存対策である。

三つめは、膨大な被災資料をまるごと救い出すには、従来のような一品料理的な修復ではなく、群として存在する資料を対象にしたものでなければならない。それも、体系的に、組織的に行っていかねばならない。

フローレンスでの救出作業にあたった修復家たちは、見通しがついた段階で再び世界に散っていったのですが、中でアメリカの議会図書館にまねかれたイギリスの修復家たちがいます。ピーター・ウオーターズ、ドン・エザリントンなどです。この人たちが気づいたのは、水害ではないのだが、大量の資料が劣化・損傷しているということでは、フローレンスとまったく同じ状況であること、そして、そのほとんどが治療すなわち修復を優先するのではなく、現在以上に劣化しないような予防的な手だてをとることが優先されるということでした。それにしても劣化・損傷している資料、その可能性がある資料の量は膨大です。そこでどうしても、資料の価値、モノとしての劣化・損傷状態、利用頻度さらには代替物の利用可能性、ある場合には廃棄の可能性をも含めた、体系的、組織的なアプローチが必要になってくるわけです。

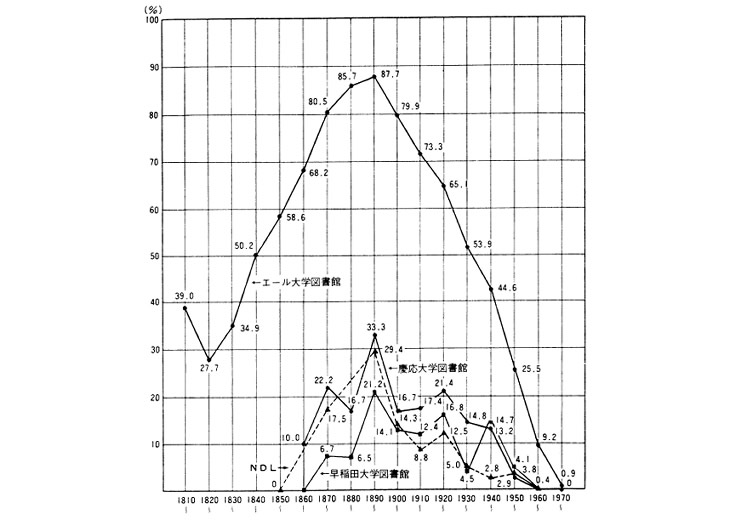

このフローレンスと並ぶ、もうひとつの事件がいわゆる酸性紙問題です。グラフをごらんください。

このグラフはアメリカと日本の代表的な研究図書館が、1810年から1970年までに出版された本(日本国内のは所蔵している洋書、すなわち海外で出版された書籍)で、の酸性紙による劣化率を調べた、そのデータを比較対照するために作製されたものです(安江明夫「蔵書劣化の謎を追う–スローファイヤー探偵団の冒険(前)」 びぶろす 41、1990)。

エール大学図書館ですが、例えば1870年代から1910年代の蔵書の、実に8割以上が劣化し、利用不可能な状態になっています。日本の3つの図書館、慶應義塾大学と早稲田大学の図書館、そして国会図書館(NDL)ですが、エール大学図書館と同じ年代の出版物の2割から3割が、同じような状態になっています。利用できない、あるいはそのまま利用するのには支障がある。

資料はたしかに棚にあるのです。しかし、酸性劣化が進行して使えない。アメリカの場合には、エールに限らず、ほとんどの研究図書館、大きな公共図書館が同じような状態であるといいます。アメリカ議会図書館を例にとると全蔵書の25%、4冊に1冊が酸性劣化で利用できないと報告されています。

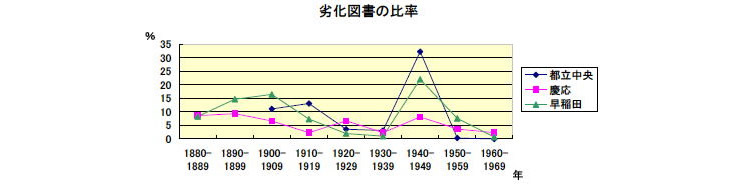

また、以下のグラフは、慶應義塾大学研究・教育情報センター、早稲田大学図書館、そして都立中央図書館が所蔵する国内出版物の劣化率です。40年代の第二次大戦と戦後の、特に物資が無く、紙の質も極端に低下した時代の劣化率が突出しているがわかります。

出典:「リーフレット資料保存:2 資料保存 Q & A 」(日本図書館協会資料保存委員会、2001)

1-3. 保存修復技術を複合させる

このフローレンス災害と酸性紙という二つの「事件」は、それまでの修復の概念と実践を根本的に変えていくものでした。いや、というよりも、修復に限定されず、それまで保存のための技術的な対策といわれていたものを根本的に見直す契機になったと思います。

例えば治療よりも予防ということについて。さきほどのグラフですが、このグラフをごらんになって、どこか変だ、間尺にあわないぞ、と思った方はおられませんか? 同じ時代の同じような資料を対象にした劣化調査であるにもかかわらず、日本と米国との差が大きい、このことに気づいていただきたいのです。

なぜ、米国の図書館はこれほどすさまじい劣化率になったか? もちろん元々が酸性紙の資料だったからですが、しかしそれならば、日本の図書館も同じような劣化率にならなければ理屈に合わない。大きな差の原因は書庫環境、なかでも湿度です。アメリカの図書館は早くからセントラル・ヒーティングをした。特に冬に暖かくした。書庫を暖房し、その結果、湿度が極端に下がった。酸性劣化は温度が高ければ促進されますし、湿度が低ければさらに進む。これを数十年続けた結果が、このすさまじい劣化率です。日本は、お金がなかっただけですが、セントラル・ヒーティングをしなかった。そのため、アメリカと比較して、劣化率を低く抑え込めた。

しかし、今現在ですが、もちろん冷暖房はアメリカ並になっています。これがどのような結果になるか、すでにわかっているのですから、つまり劣化の原因の一つは非常に明らかになっているのですから、なにをすべきかも明らかでしょう。酸という、資料の内部に巣くった劣化原因がある。ただ、それだけでなく、劣悪な書庫環境が複合されたときに、劣化は急激に進む。

ここまでお話しすれば、現在の資料の保存修復が単に傷んだ資料を修補したり修復したりすることだけでは済まない、保存修復のための技術も修補や修復のための技術だけでは済まない—そのことがご理解いただけたのではないかと思います。私どもでお預かりした資料にどれほどていねいな修復処置を施そうと、それが再び虫やカビが発生する保管環境に戻されるのならば、私どもの努力はまったく徒労に終わってしまいます。

このように、資料を劣化させる原因はさまざなまものが複合して資料を襲うのですから、その対策もいろいろな技術を複合させて行わなければならないのです。では、いろいろある保存修復技術のどれをどのように選び、どのように適用すべきなのでしょうか?

2.保存ニーズと保存修復技術

2-1. ジグソーパズル全体の絵柄は

最近、いろいろな図書館や文書館などで資料保存の必要性がとりざたされるようになった。そのこと自体は決して悪いことではない。しかし、いまの動きを保存のための技術という面からみますと、チグハグな感じをまぬがれないのです。場当たり的という側面もありますし、本来は図書館や文書館が主体的に実践しなければならないものが、私どものような外部の業者まかせになっているという側面もあります。また一方では、問題は問題としてわかったが、複雑すぎて、あの技術、この技術といろいろあって、一体どこからどういうふうに手をつけていいのかわからない、という声もあります。

保存修復技術を具体的に適用していくときには、そのための予算はどうするかとか、他の業務との関係はとか、いったい誰が責任をもってやるのかといった、技術プロパーではない、一種の政策的な問題がいろいろでてきますから、コトは単純ではない。

ただ、こうした問題にあるていどの見通しが得られたという前提で、技術を選んだり、どういうふうにそれを適用するか、その答への筋道といいますか、考え方の筋道というのは、それほどむずかしいとは思えない、わりと明確にできそうな気がします。

たとえで説明しますと、こういうことなのです。ジグソーパズルというのをご存じでしょう。そのパズルですが、100ピースだろうが 1,000ピースだろうが、もし最初に全体の絵柄がわかっていなかったらお手あげですね。全体の絵柄があらかじめわかっていないと話にならない。絵柄さえわかればなんとかバラバラのピースを、ここじゃないか、あそこじゃないか、というように置いていける。

保存修復技術でも同じことです。個々の技術を一つずつお話して理解していただくことも必要でしょうが、それをいきなりやるとジグソーパズルのピースを一つずつ、バラバラにお見せすることになってしまう。今日はそうではなくて、保存修復技術の全体の構図、そして選択と適用の筋道、ジグソーパズルでいえば全体の絵柄を提示して、どこにどのピースを置けばよいのか、そういうことをお話したしたいと、最初に申しあげました。

2-2. 必要にして十分な技術を

その筋道ですが、一言でいいますと、自分の図書館や文書館の資料が欲している保存ニーズにそくした、必要にして充分な技術を選ぶということにつきます。

一方に資料があって、その資料は、皆さんの館の利用者の利用に耐えうるような状態であるか、そうでないならばどういう問題があるか、これがその資料の保存ニーズです。もう一方に、さまざまな保存修復技術がある。筋道としては、資料が提出しているニーズにそくした技術を、いろいろある技術のなかから、ふさわしいものを選んで適用する、こういうことになるだろうと思うのです。

もちろん、これまでも、理屈としてはそうでした。ニーズをつかみ、そのニーズに見合うような技術の選択がおこなわれてきたと思うのです。しかし、ニーズの把握があやふやだったり、技術の選択がゆきあたりばったりということがないでしょうか。私の経験からみても、どうしてこんな資料にこんな技術が適用されているのか、逆に適用されていないのか、首をかしげたくなることがあります。また一方では、ずいぶんとお金や人を使って技術のいくつかを館内で、あるいは外部の業者さんに頼んで適用しているところもあるのですが、どうみてもお金と人の無駄使いをしているとしか思えない館もあります。違ったかたちでの保存のためにお金や人を使えば、もっと有効に生かせるのになと思うことがしばしばあります。

まず保存ニーズがはっきりとつかめていない。次に、保存修復技術が、個々にいくつかは理解しているのですが、全体像がわかっていない、なによりも技術の相互関係がどうなっているのかがわからない。そこで結果的には、ニーズに見合う、必要にして充分な技術が選択されていない。ニーズに外れた、不必要な技術、不十分な技術、ある場合には、過剰な技術、やりすぎの技術が選択され適用されていると、こんなふうに見えるのです。マイクロというとどっとマイクロになだれ込む。リーフキャスティングに代表される大向こう受けする修復技術や、導入しやすい保存容器が現れると、それになだれ込む。私ども業者の方も、それをあおっている傾向があります。特に、いわゆる酸性紙問題が浸透してきた昨今は、「酸性紙だから劣化します、いまのうちに」という、理屈にもなにもならないような理屈がまかり通るようになってしまっている。私自身が業者の端くれですから、関連する業者が資料保存に対してアクティブになることは悪いことではないと思いますが、皆さんのような立場の方が、私どもに判断の下駄をそっくりあずけてしまうときに最悪の状況が生まれます。

2-3. ゆきあたりばったりではなく

これを改めませんと、袋小路に入って身動きがとれなくなります。資料保存という業務を、いますぐにではなくても、「じゃ、始めようか」という時がきたとします。しかしその時に、ニーズもあやふやならば、技術もバラバラにしかつかめていない—-こうなると、ゆきあたりばったりにやっていくしかなくなってしまう。頭をかかえてしまうと思うんです。

ゆきあたりばったりではなく、限られたお金と人とを有効に生かして保存修復技術を選択し適用するためには、もうすこし体系的に、システマチックに考える必要があるのではないか。そう思って作成してみたのが、お配りした資料にある一覧表です。

ごらんのように、左半分に「保存ニーズをつかむ」とある。右半分に「保存のためのアクションと技術」とある(保存のためのアクションというと、これ以外に、たとえば、コレクションの劣化調査とか委員会の組織化とかといった、政策的なことも含めた、もっと広い意味での保存活動、プリザベーションとしてのアクションが含まれるのですが、この表でいうアクションは技術的なものに限ることをお断りしておきます。

それぞれの項目の説明のまえに、簡単にこの表の使い方をいいます。左半分はツリ-・オブ・ディシジョン、「決定樹」になっています。ここに、保存修復技術の適用が必要だと思われる紙媒体資料を置いてみて、ツリーの右のほうに移動させていきます。すると、その資料の保存ニーズが浮かびあがってくる。行きついたところの、右半分のアクションと技術を選択して適用する、こういうしかけになっています。

最初に左の「保存ニーズをつかむ」を説明します。次に、表の右の「保存のためのアクションと技術」を説明します。最後に右と左を見合わせるとどうなるのかを、私どもの実際の仕事を例にお見せしながら説明します。

3.保存ニーズをつかむ---3つの要素と各レベル

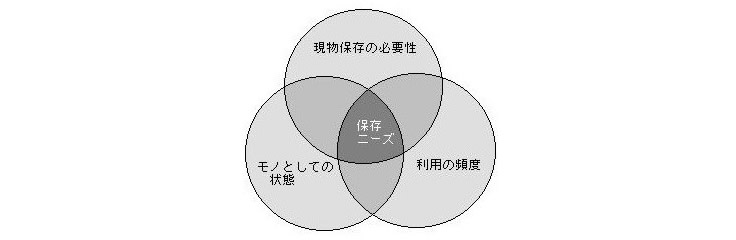

自分の館の目のまえの資料の保存ニーズをつかむには、現物保存の必要性、モノとしての状態、利用頻度という3つの要素といくつかのレベルを重ね合わせることが必要です。逆にいえば、このどれ一つ欠けても適切な技術を選ぶことはむずかしい。一覧表の左半分のツリーは保存ニーズの把握のためのものですが、次の図を見てください。

この三つの輪が重ね合わさったところが、その館のその資料の保存ニーズです。それぞれの輪には3つもしくは4つのレベルがありますので、重ね合わせされたニーズのパターンは36通りになります。その36通りのニーズと、適切と思われる保存修復技術を見合わせたのが、さきほどの一覧表というわけです。

このように「決定樹」を追いかけていきますと非常にややこしいと思われるかもしれませんが、ちょっと慣れてきますと、一瞬で判断できます。

3-1.現物保存の必要性のレベル

「現物保存の必要性のレベル」として全部で次の4つのレベルを設定しています。

*必ず現物として残す。

*できるならば現物を残す。

*代替物でもよい。

*一時的な利用に供するだけで後は廃棄する。

これは、現在ある紙媒体資料を、いまあるモノとして残す必要があるのか、それとも、現物として残すことがむずかしい場合にはという前提で、別のモノ(マイクロフォーム、ハードコピー、光ディスクなど)にしてもよいか、あるいは一定期間の利用に供するだけで、期間がすぎれば廃棄してもよいか—-こうしたレベルを決めることです。この判断はそれぞれの図書館や文書館が、目のまえの資料をどのように定義するかによってちがってきます。どういうかたちで残ればよいのか、あるいは残さなくてもよいのかをそれぞれの館が決めなければならない。それぞれの館が、というのは、皆さんが属しておられる皆さんの図書館や文書館がという意味です。

そんなことはあたりまえではないか、自分の館の資料をどうするかがまず大事なのだから、と皆さんは思われるでしょうが、どうしてそういうあたりまえのことを、あらためていうかというと、保存修復技術の選択や適用といいますと、次に私が話す「モノとしての状態のレベル」だけをとりあげておこなわれるケースがあまりにも多いからです。ウチの資料は酸性紙で傷んでいるから脱酸しなければならない、虫損がひどいからリーフキャスティングしなければならない、という短絡的な判断をしてしまう。

しかし、たとえ酸性紙でできた資料でも、50年ぐらいの資料としての寿命があるわけです。もしその資料が、その館にとって50年ぐらい残っていればよいというものならば、脱酸技術をその資料に適用することはないわけです。また、たとえ虫損がひどくても、もし中に盛られた情報を得ることが大事で、それだけを他のメディアに代替できる手段があるのならば、あえて代替後の修復は考えなくてもよい、少なくとも緊急性は全くありません。

こうした判断の規準となるのは、皆さんの館が独自にもっている収集方針であり利用方針です。逆にいえば、これがはっきりしていさえすれば、保存のための技術の選択と適用は決してむずかしくはないのです。

3-2.モノとしての状態のレベル

現在ある形態のままでの通常の利用が可能かどうかという3つのレベルを設定してみました。

○ = 通常の利用にはなんら、あるいはほとんど問題がない。

△ = 多少の傷みはあるが、取り扱いに気をつければ利用には問題がない。

× = かなりの傷みで、そのままでも、あるいは/また、利用により傷みが広がっていくおそれがある。

紙媒体資料の場合には、書籍ならば本文紙の傷みぐあいとともに綴じの状態や表紙の接続状態、破れや虫食いなどの状態を見てレベルを決めます。めくるのも心配なほど傷んでいる本文紙ならば×だし、開くだけで綴じがはずれ、本文の頁がバラバラになっていくような書籍やパンフレットも×に該当するでしょうが、ここでいう「通常の利用」とは、利用者に普通の良識をもって利用してもらうことですから、多少の傷みがあっても乱暴に取り扱わないかぎり傷みが広がらないという場合には△に入れます。皆さん自身が、一人の良識ある利用者になったつもりで判断してください。

3-3.利用頻度のレベル

資料は利用されることによっても傷みますが、図書館などの資料は利用を前提としたものですから、通常の利用による傷みは避けられません。利用頻度が高いものはそれだけ傷む確率が高いといってよいでしょう。個々の資料がどのていど利用されるのかを定量的に判断するのはむずかしいかもしれませんが、傾向はつかむことができるでしょう。次の3つのレベルを設定しました。

○ = かなり頻繁に利用される。

△ = たまに利用される。

× = 利用されることは稀である。

その資料の保存ニーズはこの3つの要素とそれぞれのレベルを重ね合わせることで、明確に浮かびあがってくるはずです。

3-4. 誰がニーズをつかむのか?

資料が提出している保存ニーズをもっとも上手につかむことができるのは誰でしょうか? いうまでもなく、皆さんです。とかく私どものような立場の人間は「資料保存の専門家」と紹介されたり、私どもも「資料保存の専門家」のような顔をする時があるのですが、勘違いしているだけです。私どもはたしかに、「モノとしての傷み」は皆さんよりも上手につかむことはできますし、その「傷み」をいかに癒すかについてはプロです。しかし、そのことがすなわち「資料保存」のプロということではないのです。ここまでの私の話を理解していただけるのならば、あらためて繰り返すことはないのですが、適切な保存のためのさまざまな技術の選択は、適切な保存ニーズの把握を前提にしています。適切な保存ニーズの把握は、3つの要素を重ね合わせなければできない。そして3つの要素のうちの2つ、「原物保存の必要性」と「利用頻度」は、私どもではつかみようがない。それができるのは皆さんを措いてほかにないのです。

私の経験でも、傷みが生じている実物を目の前におかれると、すぐに「こうすればよいのでは」と言いたくなるのですが、往々にして「原物保存の必要性」と「利用頻度」を度外視して発言してしまい、大いに反省することがあります。ニーズの把握については、私どものような立場のものこそ、もっとも謙虚になるべきです。

4.保存修復技術を選ぶ---5つの技術グループ

こうして立ちあげた保存ニーズにどういう技術を適用するか。さきほどいったように、紙媒体資料の保存修復技術の全体像、ジグソーパズルでいえば全体の絵柄を考えてみましょう。

紙媒体資料の保存修復技術には、じつにさまざまなものがありますが、防ぐ技術、治す技術、点検する技術、取り替える技術、捨てる技術の5つのグループに分類して考えると理解しやすい。

4-1.防ぐ技術

図書館や文書館での紙媒体を保存するための技術というと、これまではとかく、傷んだ現物を一つひとつ治す技術、つまり補修とか修復ということにかたむきがちでした。しかし、酸性紙問題に象徴される近代の紙媒体の劣化という問題は、「群としての資料」をいかに保存していくかという課題を提起しました。群としての資料の傷みを、一品料理的な治す技術だけで克服できないのは明らかですし、経済的でもありません。修復のために、金と時間とを際限もなく注げるなどということはありえないのですから。

そこで、防ぐ技術、劣化しないようにどう防ぐかという技術が必要になってきます。病気をどう治すかではなく、そもそも病気にならないようにする—-このほうがずっと大事だということはおわかりいただけるでしょう。 防ぐ技術は、あとで話す「点検する技術」とともに、その大半が図書館や文書館などが自ら実践できるものですし、実践するのが最も効果的であることを強調しておきます。

4-1-1.保管環境を整える

防ぐ技術の筆頭にあげられるのが、資料を保管する書庫などの空間の環境の制御です。紙媒体は、理想的には、紙媒体の保管に適した温度と湿度のなかに置き、光をさえぎり、ホコリを除くことで、傷むのを防げます。しかし、現実問題としては、この制御を24時間おこなうのはむずかしい。可能であっても、その適用は特別な資料に限られるでしょう。とはいえ、皆さんの図書館や文書館の資料を保管する環境がどのような状態になっているかを、皆さんが自ら計測してつかんでおくことは重要です。計測のための簡便な機器が手に入ります。もし、資料保存のための予算を少しでもひねりだすことができたなら、温度計と湿度計を購入して、できれば一年間、毎日でなくともよいですから、書庫の温度と湿度の変化を測ってみてください。また、もし可能ならば、セキュリティや防災もふくめたビルディング・サーベイのかたちで調査することをおすすめしたい。環境管理についての詳しくは優れた参考文献をご参照下さい。

4-1-2.容器に入れる

書庫などの大きな環境の制御がむずかしい場合でも、小さな保管環境を人工的に作り、そのなかに資料を収めること、つまり、安定した品質の素材を用いた容器(箱、フォルダー、フィルム・カプセルなど)に入れることで、前記の劣化要因から資料を保護し、傷みが広がることを防げます。防ぐ技術は、特に「現物を、その形態のまま必ず残さねばならない資料」に対して効果的です。箱やフォルダーなどへの収納は古くからおこなわれているのですが、安定した材料をつかった容器へ、大量の資料を入れるというシステム的な適用はフェイズド・コンサベーション(phased conservation=段階的な保存修復手当て)の中核の技術として、70年代後半にアメリカの議会図書館に招かれたウオーターズらによって理論化と実践が行われました。適切な材料の選択にはじまり、各種の容器の技術が開発され、現在では世界中の図書館や文書館で広く採用されていますし、改良がおこなわれています。また、日本でも優れた素材が開発されたことで、90年代に入って大きな進展を見せています。この実例はあとからお見せします。

余談ですが、狭い意味での保存技術に限定していえば、ここ十数年ほどの日本の資料保存活動が画期的に進展したのは、安定した保存容器のための中性ボール紙や段ボール紙が国産されたため、と私は思っています。これ以外に特筆すべき新しい技術はないとさえ申しあげたい。むしろ、資料保存そのものの考え方が変わったことで、既存の技術が見直され、新しい組み替えや組み合わせが行われるようになったと考えるべきでしょう。

4-1-3.取り扱いに注意する

保管環境がきちんと制御された書庫に置かれても、容器に入れてあっても、取り扱いがまずければ資料は傷みます。防ぐ技術として、適切な取り扱いをあげたい。利用者だけでなく、職員に対しても、資料の種類別の適切な取り扱い方法をおぼえてもらうとともに、利用時に利用者に対して注意をうながす必要があります。利用者にも資料保存に一役かってもらいましょう。特に「現物として必ず残す」資料には効果的です。

4-1-4.防ぐ技術としての大量脱酸

いま話題になっている大量脱酸も防ぐ技術として考えることができます。劣化しそうな資料を劣化するまえに脱酸することが最も効果的だからです。すでにいくつかの技術が実用化されていますから詳細は省略しますが、この技術の導入にあたっても、他の技術とどう組み合わせれば効果的かを考え、館自らが責任をもって導入することが肝要です。

4-1-5.防ぐ技術としての図書館製本

雑誌あるいは公文書などの合本を主体にした図書館製本も、防ぐ技術として考えることができます。この技術は館が自らおこなうことは稀で、外部の業者さんにまかせるのが普通です。しかしその場合にも、全てを業者さんまかせにせずに、自らの図書館や文書館の資料を保存するための適切な技術が実施されているかを点検する技術(後述)を図書館員が持つとともに、ニーズにそくした仕様というかたちで業者さんに出すことが必要でしょう。

ただ、雑誌や公文書の中には図書館製本をしなくてもよいもの、しないほうがよいものがかなりある、これをぜひ考えてください。そもそも図書館製本とはなんのためにするのか、目的がどこかにいってしまって、図書館製本をするから図書館製本をする、昔から雑誌や公文書は合冊製本するものだからする、このようになってはいないでしょうか。何冊もの雑誌を厚い一冊の本の形にすると、見た目は立派になるのですが、読みにくく、なによりもコピーしにくくなるものがあります。のどの部分が不鮮明になるからとコピー機にむりやり本を押し付ける。こうして壊れてしまう合冊製本がたくさんでてきています。本文の酸性化がすすんでいる雑誌や、一件簿冊と呼ばれる分厚い公文書はあっというまに破壊されてしまう。

いま、合冊製本された雑誌や公文書を一番最初にていねいに読むのは誰だと思いますか? 答えは「コピー機」です。コピー機の出現は、それまでの資料の利用の形態をまったく変えてしまいました。これは皆さんも納得なさるでしょう。もし、「資料保存」が資料の利用を保証するためのものだとしたら、そして雑誌や公文書の合冊製本が資料保存のための技術ならば、利用の形態が根本的に変わったのですから、保存のための技術の選択も変わって当然ではないでしょうか。

合冊製本をせず、もとのかたちでひとつの箱にいれてしまう、そんな方法を選択したほうがよい資料はあります。管理上の問題はあるでしょうが、そのほうがコピーしやすく、資料も傷まないケースがかなりあります。

これは私どもでの実例ですが、まとまった公文書の簿冊をマイクロ化するために、簿冊を解体する仕事が増えてきています。この場合、「元の製本」通りに復元すると、元のと同じように開かない状態になる—冊子のオープナビリティが悪いといいますが—-こうした場合には、分冊して紙縒(こより)で仮製本したり、製本しないでそのままアーカイバル容器に収納するケースもあります。

4-1-6. 防ぐ技術としての展示技術

資料を館内で展示したり、外部の展示のために貸し出したりすることがあります。展示される資料は、その図書館にとって貴重なもので、「必ず現物として残す」ものであるのが普通でしょうが、にもかかわらず、予想以上に無造作に資料が扱われています。展示の際の見栄えが優先される。

展示される資料は常ならぬ状態に長期間置かれると思ってまちがいありません。だから、常よりももっと注意が必要なのです。具体的には、展示されている時に物理的な支えをつくって保護してやるとか、ショーケースのなかの温度や湿度、外からの光を管理をする。外部に貸し出す時には梱包や輸送方法に注意する必要があるし、どのような展示をするのかを、貸し出す側でチェックする必要もあります。これらも防ぐ技術といえます。

4-2.治す技術

治す技術とは補修であり、修復の技術です。前にのべたように、これまで資料保存の技術といえば、補修であり修復と思われてきました。こうした技術は、資料の保存にとって必須の技術ですが、しかし、治す技術を、ここでのべる5つの技術グループの一つに入るものだととらえ、他のグループの技術と組み合わせて適用するべきです。すると、治す技術を適用しなければならない資料はずっと少なくなるはずです。

私どもの経験からいって、皆さんが治さなくてはと思っている資料が100点あるとしますと、そのうちの90点ぐらいは、防ぐ技術などの他の技術を適用するだけで、ほとんど通常の利用には問題ありません。保存のための方策には「あえて治さない」という選択があります。またそれによって、本来の治すものに必要なお金をかけたり、他の手当てに振り向けるといったような経済的な資料保存活動ができます。ここは大事なところですので、もう少し踏み込んでお話しましょう。

4-2-1.治す技術を見直す

治す技術への見方をいま、根本的に変えなければらないと思います。理由は二つあります。一つは、すでにのべましたように、治さなくてもよい資料を治していないかということ、二つ目は、その技術が本当に治す技術として機能しているか、もしかすると逆に壊す技術として機能しているのではないかということです。

4-2-2.治さなくてもよい/治さないほうがよい資料がある

傷んだ資料や傷みそうな資料は治すべきだという考え方がありますが、その資料の価値や利用状態を考えると治さなくてもよいものや治さないほうがよいものがあります。くりかえしますが、図書館などの資料は利用を前提としたものです。しかし、全ての資料が同じ頻度で利用されるわけではなく、全ての資料が同じ取り扱いを受けるわけではない。利用頻度は個々の資料によってちがうでしょうし、参考図書と貴重書とでは利用者や職員の取り扱いかたもちがうでしょう。また、一定期間だけ利用に供すればよい資料もあれば、オリジナルではない代替物でもよいという資料もあります。

例をあげると、「貴重で、傷んではいるが、注意して取り扱えば通常の利用には支障がない」資料に、あらためて治す技術を適用することはないのです。また、一定期間の利用に供するだけの資料に対して、後々まで残るようなキメ細かい治す技術を適用することもありません。モノとしての状態がどうなっているかというレベルでの判断とともに、その資料の「現物としての保存の必要性のレベル」と「利用頻度のレベル」とをかけ合わせて、そこから導きだされるニーズにそくしたものを選択し適用すればよいのです。

ちなみに、上記の「貴重で~」の資料は、防ぐ技術のうちの保存用の容器に入れればよい。一般的にいえば、これまでの治す技術は、貴重な、現物として必ず残すような資料にも適用されすぎているきらいがあります。そのほとんどが、本来は治さなくてもよい/治さないほうがよいものが多いのですが。治す技術は、ともすると現物が現物として保持してきた歴史を破壊しかねないものだという基本的な認識をもっていただきたい。

4-2-3.治す技術と三原則

治す技術のもう一つの問題は、これまで行われてきた技術が、逆に資料を壊す技術として機能していないかということです。

現在、世界的に認知されている「文化財への保存修復技術適用の三原則」というのがあります。非破壊的(その技術が対象物をこわさないこと)・可逆的(あとからでもその対象物を元の状態にもどせること)・記録化(治す過程や治すための材料などを記録として残すこと)です。

紙媒体資料のなかでも貴重なものを治す時には、この三原則にそくしたかたちでなければならないのですが、これまで、あるいは現在適用されている治す技術がこの原則を踏まえたものであるかを見直してみましょう。たとえば、裏打ちや破れの補修などに使う糊を溶かす水、汚れた資料を洗う水の品質はきちんと制御されているでしょうか。用紙自体もpHなどが制御され、硫酸根(SO4)が微量なものでしょうか。

しかし、三原則にきちんとそくした治す技術であっても、それを適用する資料はおのずと限られます。この技術の本格的な適用はきわめて専門的なものになり、時間も費用もかかるわけですから、その図書館などで「必ず現物として残さねばならない」資料を対象にしたものになります。さらに、それだけでなく、このうちの「モノとしての状態のレベル」がよくないもの(そのままでも、利用によっても、傷みが広がっていくような資料)に限られてきます。「傷んではいるが通常の利用には支障がない」ものや、「他の媒体に情報だけを移し替えれば、利用者のニーズには十分に応えられる」ものに、あえて治す技術を適用する必要はないのです。

アメリカでもヨーロッパでも、実際に治す手当てを行うコンサーバターは、以上のような技術の適用の際に踏まえなければならないことがらを、コンサーバターとしての倫理とともにコード(規律)として定め、公にしています。(2)

4-2-4.三原則にそくさなくても治すべき資料がある (3)

では、「代替物でもよい資料」や「一時的な利用に供するだけで後に廃棄する資料」などに治す技術は必要ないのでしょうか。

三原則にそくした治す技術は必要ないでしょうが、別の治す技術は必要です。たとえば、こうした性格の資料に入る本で、表紙のノドの部分が肩落ちした本を治すには、可逆性はないけれども、早く乾いて作業性がよいボンド(ポリビニルアセテート=PVAc)を使ってもよいわけです。簡単な補修などの非専門的な技術で、その資料が利用できる期間を延長できるならば、こうした資料には、可逆的でなくても治す技術を適用する。これは、特に初期の傷みに効果的であり、代替物を新しく購入したり、マイクロフォームなどをつくるよりも経済的です。

4-2-5.非専門家でも、三原則にそくして治すべき資料もある (3)

次に、「現物として必ず残す資料」や「できるだけ現物として残すことが望まれる資料」への非専門的な治す技術の適用を考えてみましょう。

傷みのひどいものは専門的な治す技術に頼るしかありませんが、それほど傷みが広がっていないものならば、非専門的な治す技術を適用すればよい。ただし、できるならば、それは非破壊的・可逆的であるべきです。たとえば、本文紙の破れの補修にはセロテープではなく、和紙と澱粉糊(いずれも品質が確認されたもの)を用いるというように。傷みが化学的・生物学的なものでなかったり、資料全体の構造に影響するようなものではない、物理的な破れや穴は、非破壊的・可逆的であるという条件を満たせば、非専門家でも治す技術を適用してよいのです。

ただし、手にあまりそうならば、決して無理をしないで、すみやかに専門家に任すか、それができなければなにもしないでおくのがベストの選択です。

4-3.取り替える技術

防いでも治しても、全ての資料を現物のかたちで残すことはできません。いや、そもそも紙媒体資料が有機物で構成されているかぎり、たとえそれが「現物のかたちで必ず残す資料」であっても、いつの日かそれが消滅することは避けられません。紙が劣化していくというのは、紙が内部や外部の環境の変化に対応しながらエネルギー的にもっとも安定した状態になりつつあるということですから。そこで、現物を現物で、あるいは別のモノに取り替える技術も保存修復技術の一つとして組み入れなければなりません。

4-3-1.現物を現物で取り替える

利用などによって傷んだ資料で、治したり防いだりしてもなお傷みが広がるもののうち、同じ現物で取り替えがきくなら、元の現物は廃棄して更新する方法があります。経済性を考えてもこのほうがよいこともあります。版がちがう本なども、厳密には「同じ資料」ではないが、考え方としてはこのなかに入れてよいでしょう。

4-3-2.現物を別のモノで取り替える

資料のなかには、そこに盛られた内容=知的な情報を主として求められるものが多い。こうした資料のなかで傷みがはげしく、同じ現物が入手できないときには、知的な情報だけを別のモノに移して取り替える。また、傷みがなくても、それが貴重なものであり、現物の利用を制限したいという資料もあります。こうした資料も同じ方法で、利用者には代替物を利用してもらって、現物は利用を制限するという選択があります。具体的な技術としては、ハードコピーやマイクロフォームが一般的でしたが、ここにきて光ディスクに代表されるデジタル・メディアや、インターネット上でのデジタル・アーカイブが、新しい「資料の保存と活用法」として認知されつつあることは周知の通りです。このような代替技術については専門外なので説明はひかえますが、モノとして保持してきた情報は失われることと、電子的な記録に転化された瞬間からその情報は、紙に貼り付いていたときのような不変性は喪失し、可変的になることは指摘しておきましょう。

だからといって、こうした技術が駄目だというのではなく、やはり取り替えていくべきものはやらねばならないでしょう。電子的記録への転換、あるいは情報発信の最初から電子的な記録に頼ることは、今後の「資料保存」の大きな課題であり問題になることは間違いありません。情報の活用のための、この技術の未曾有の可能性と、記録物としての短所を見極める必要があります。

4-4.点検する技術

ここでいう「点検」は、その資料が通常の利用に耐えうるようなモノであるか、通常の利用に耐ええないような傷みがあるか、傷みがある場合にどのような方法を適用すべきかを判断することです。これも、その資料の「現物保存の必要性のレベル」と「利用頻度のレベル」を考えておこないます。

よほど特殊なモノを除いて、その判断基準は、日々資料に接している皆さんの良識です。まず、まちがいはない。ただ、紙に関する簡単な化学的な知識と、書物やパンフレットの製本構造の知識をもつと、潜在的な「傷み」をつかむことができるようになり、もっと正確に点検ができるようになります。

点検する技術は、利用の前後に適用すると効果的です。特に「必ず現物として残す」資料には、受入れた直後や蔵書となったあと、そして利用のまえ、利用のあとにおこなうと効果的です。

利用時の「点検」は館員がおこなうこともあれば、利用者がおこなうこともあります。これは「インターセプション・プログラム」として、アメリカの国立公文書館(NARA)が理論化し実践している、大変ユニークでかつ効果的な手法です。このプログラムはNARA が進めている維持保存プログラム」のひとつですが、前述した「容器に入れる」技術と組み合わせた、優れた保存手当ての方法であると思います。また、ドイツのバイエルン国立図書館も、これは書籍資料に対してですが、書庫出納と連携したシステムを発表しています。

4-5.捨てる技術

資料を捨てること、廃棄すること—-少なくともそれを大っぴらにかかげるのは、特に研究図書館や文書館においてはタブーとされてきました。これまで、増え続ける資料への対処策としては、新たな書庫をつくるというかたちが一般的でした。しかし、近代の紙媒体資料には、すでに崩壊しているもの、崩壊に向かっているものが出てきています。これは書庫スペースの拡大では克服できません。巨大な紙クズかごをつくっているようなものですから。

捨てることを図書館システムや文書館システムのなかに正式に組み込まないと、システム全体の運営がうまくいかなくなる。捨てる技術が必要であるゆえんですが、そこに盛られた情報もいっしょに捨ててしまうのか、情報だけを他に移して現物と取り替えて現物は捨ててしまうのかという選択があります。前者の場合にはとりたてて技術もいりませんが、後者の場合には、移した情報がちゃんと元の情報と同じものかを確認する必要があります。

以上に述べてきた5つの技術のうち、防ぐ技術や取り替える技術などの考え方や方法を、現在考えられる最高のレベルでまとめたのが、国際図書館連盟(IFLA)の IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material (4)でしょう。すでに英語圏だけでなく他の言語圏でも翻訳されておりますが、日本でも現在邦訳の作業が進んでいます。

では、保存ニーズの立ち上げと保存修復技術の選択の実例を、私どもが関わってきた仕事をお見せしながら、ご紹介します。

おわりに----過去と現在の未来のために

私の話は、次のことを確認することからはじまりました。フローレンス災害と酸性紙問題によって、従来からの保存修復技術はもちろん、資料保存そのものもそれまでの考え方から大きく様変わりしたこと。さらにそこから浮かびあがる課題として、図書館や文書館は技術をどのように選び、適用すべきかという話をし、この課題に対する答への筋道を明らかにしたと思います。

それは「対象資料の保存ニーズをつかむ」、「技術を体系的に理解し全体像をつかむ」、「ニーズにそくした必要にして十分な技術を選ぶ」ということでした。そして保存ニーズのつかみかた、それに見合う技術の選び方を説明しました。

資料保存修復技術には、専門家にまかせなければならないものもありますが、いまごらんになったように、館のなかでこそやるべきものがあります。しかし、いずれにしろ、それらが生き生きとした有機的なシステムとして運営されてはじめて、私たちは私たちの「過去と現在の未来」を保証することができるわけです。 今日の私の話が、「過去と現在の未来」を守るという、皆さんの意義のあるお仕事になにほどかのお役にたつならば幸いです。

1) 本文は2001年4月15日に「紙資料修復技術研究会」において行った講演とワークショップの記録を元に、新たに稿を起こしたものであるが、内容の8割は1995年7月20日に開催された国立国会図書館主催の第6回資料保存シンポジウムで木部が行った講演「紙資料の保存修復技術—何を選び、どう適用するか」が元になっている。同シンポジウムの記録は『コンサベーションの現在—資料保存修復技術をいかに活用するか』として日本図書館協会から1996年10月に刊行された。

(2) アメリカの要綱は AIC Code of Ethics and Guidelines for Practice、ヨーロッパのは E.C.C.O. Professional Guidelines:The Profession and the Code of Ethics が参考になる

(3) 小原由美子著『図書館員のための図書補修マニュアル』(教育史料出版会、2000年4月発行)は、ここで述べてきた「資料保存とそのための技術の考え方」に立った、おそらく我が国で初めての館内補修マニュアルである

(4) IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material (1998)はPDF 形式で、原文が IFLA のホームページから、国立国会図書館訳の邦文が同図書館のホームページから、それぞれダウンロードできる。