今日の工房 サブメニュー

今日の工房

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

2021年3月2日(火)日本の製本界に変化をもたらした「円本(えんぽん)」

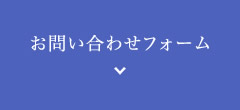

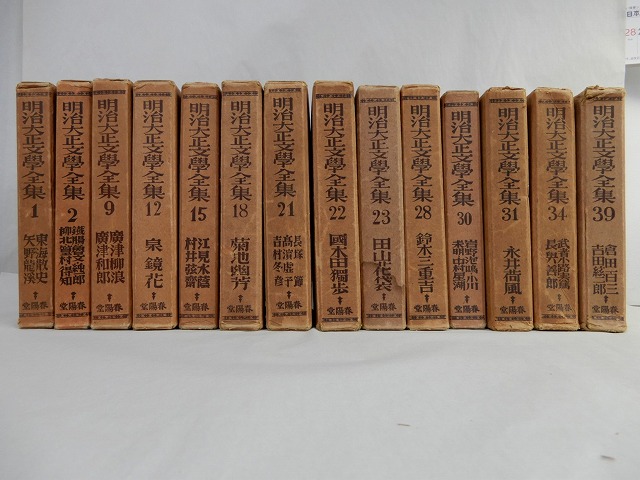

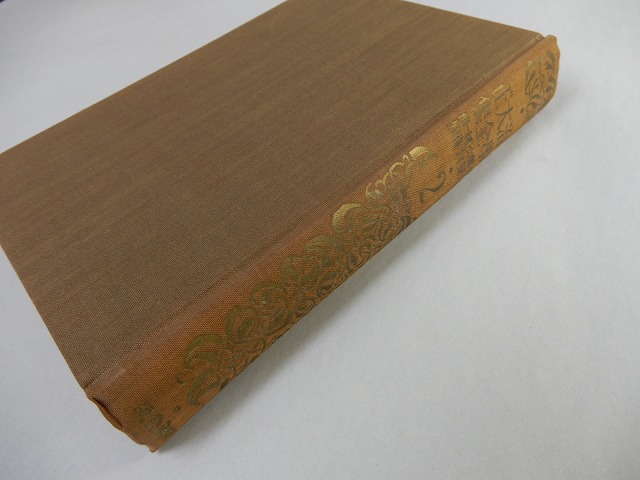

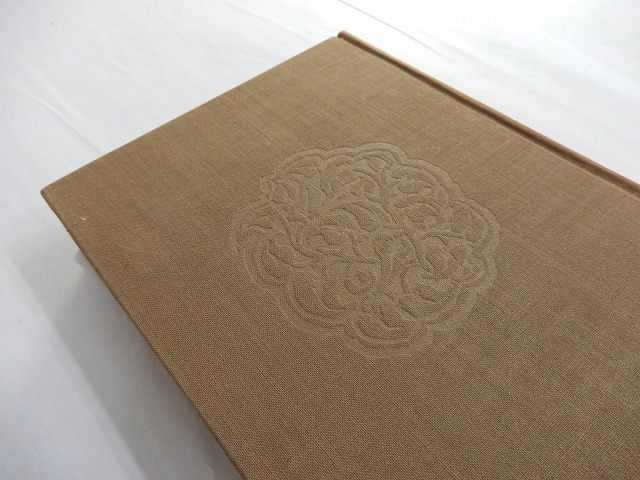

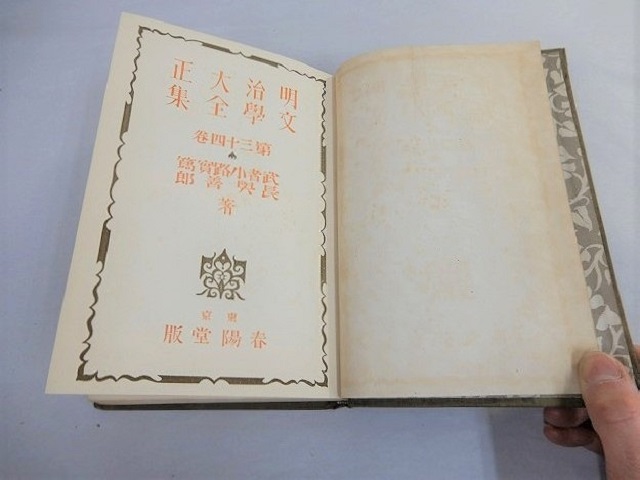

春陽堂「明治大正文学全集」

箱入り

クロス装に箔押し

押し型による加工

恩地幸四郎による装幀

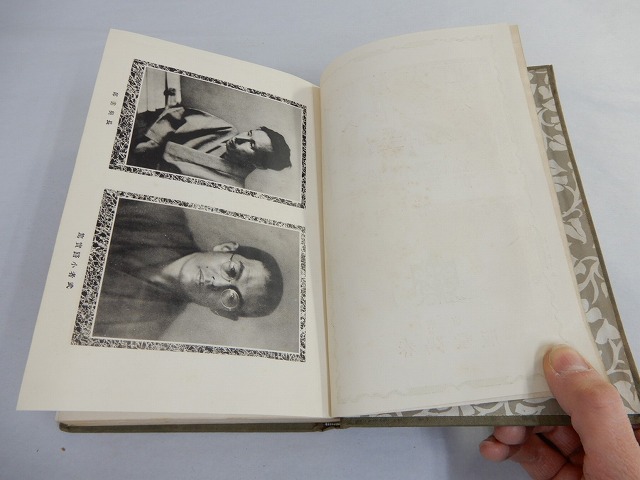

口絵

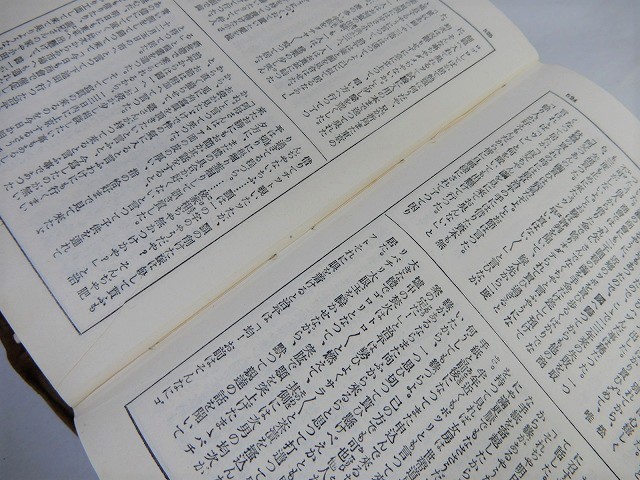

2段摺りにすることで、収録できる作品数を増やした

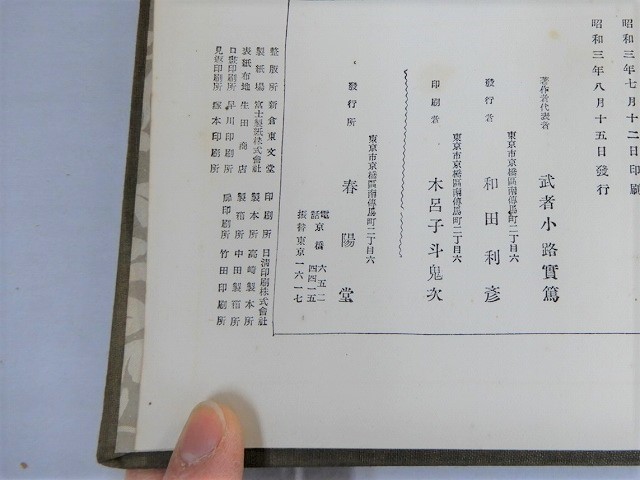

奥付

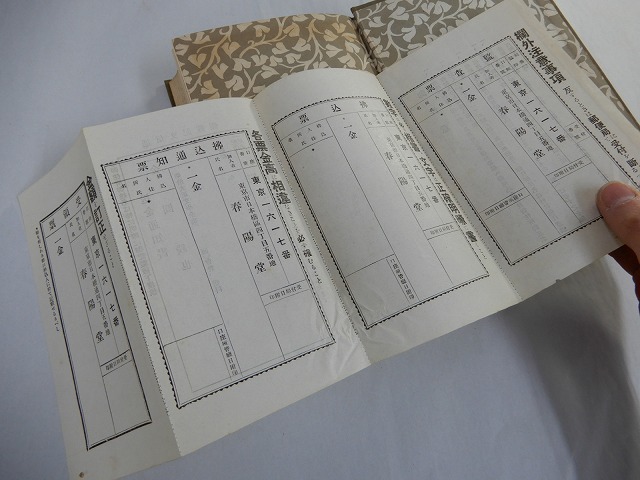

配本の振込用紙

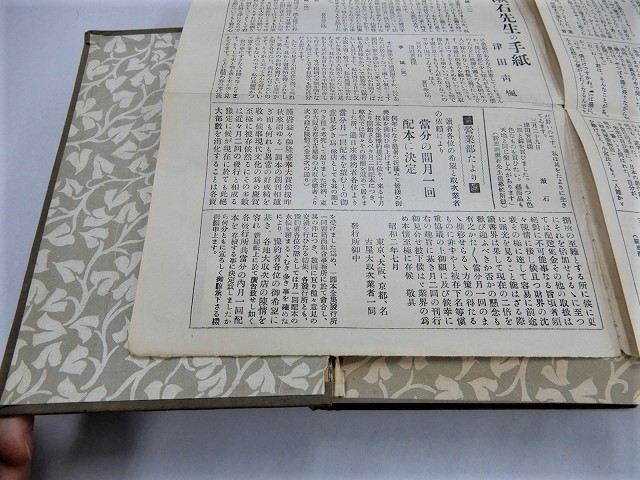

付属の月報「一円本の創刊相継ぎ…異常の好成績を収め」とある

配本が重ねられていた様子が伺える

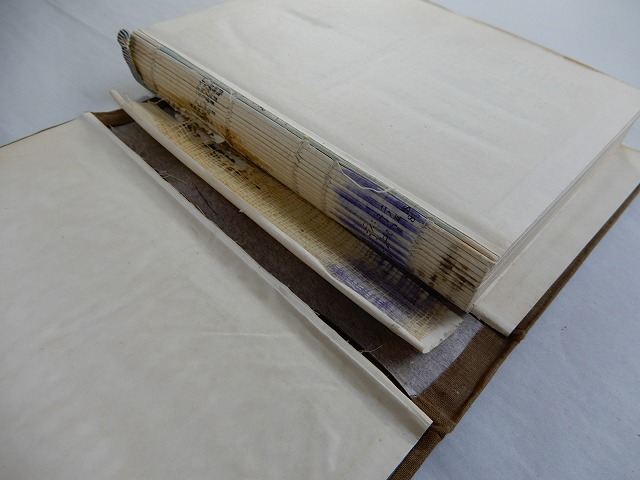

機械によるかがり綴じ、くるみ製本

1926年(大正15年)頃から昭和1930年(昭和5年)頃にかけて、日本では円本ブームが起こりました。円本とは、1冊1円で予約を受け付け、毎月1回配本するという新しい形式で販売された書籍です。当時の1冊1円はこれまでの書籍に比べ非常に廉価で、出版社の予想をはるかに上回る何十万冊という申し込みがありました。改造社の「現代日本文学全集」の成功を皮切りに各社から円本企画が続出、画像の春陽堂「明治大正文学全集」もこうして出版された円本の一つです。

1923年(大正12年)の関東大震災で壊滅的な打撃を受けた出版・印刷業界は、この円本ブームにより大量生産に対応するための造本技術を飛躍的に進歩させました。印刷技術の高速化や、手作業に代わり紙折機や糸かがり機など各製本工程の機械化、布クロスなどの国内生産の急伸、箔押しや各工程の分業化もこの時期に始まり、製本機械化の素地を作ったといわれています。

こちらの資料も機械によるかがり綴じで、分業や機械化に適した「くるみ製本(表紙を別に作り、本体をくるむように製本する)」で作られていることを見て取ることができます。