今日の工房 サブメニュー

今日の工房

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

2018年2月21日(水)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在 ⑴ なぜこの技術が必要とされ、広く普及したのか?

1. それは70年代のアメリカ議会図書館から始まった

劣化して紙力が低下した一枚ものの紙資料を、透明なフィルムで挟み、フィルム周辺を閉じて資料を封印する。これがポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法(polyester film encapsulation)と呼ばれるものだ。1970年代後半にアメリカ議会図書館(LC: Library of Congress)により開発され、今なお盛んに用いられている資料保存技術である。

膨大な量の劣化した一枚ものの資料を所蔵するLCは、この技術を開発する以前までは、、ライニング法(lining)やラミネーション法(lamination)、すなわち薄葉紙や絹のガーゼでの、裏打ち(lining)や表打ち(lamination)、あるいはアセテートフィルムを資料の両面に熱で貼り付けるラミネーション法で対応していたが、熟練した職人技や専用設備が必要なことで、適用範囲は限られていた。

特に1930年代から、それまでの薄い絹のガーゼでの表打ち(silk lamination)に代わり、米国内や英国で多用されてきたアセテート・ フィルムによる両面ラミネーションは、1947年には、アメリカ独立宣言のためにトーマス・ ジェファーソンが書いたドラフト文書など極めて貴重なものにも適用されてきたのだが、この抜本的な見直しが急務とされた。セルロース・ アセテート・ フィルム自体の劣化と発生する酢酸の影響への懸念、全体の歪みの発生、熱で貼り付けたフィルムの剥離が難しいことなど、60年代になると、困難な問題が表面化してきたためだ。

当時、LCの修理と保存部門を牽引していた F. Pooleは1974年に”Current Lamination Policies of the Library of Congress.” として、 LCはそれまでの多用してきたアセテート・ フィルムによるラミネーション法を完全に放棄して、これに代わる新しい「紙の強化技術」としてポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法の開発に取り組んでおり、近くその成果を明らかにできる、と告知した。

2. 議会図書館のマニュアルの刊行と啓蒙そして普及

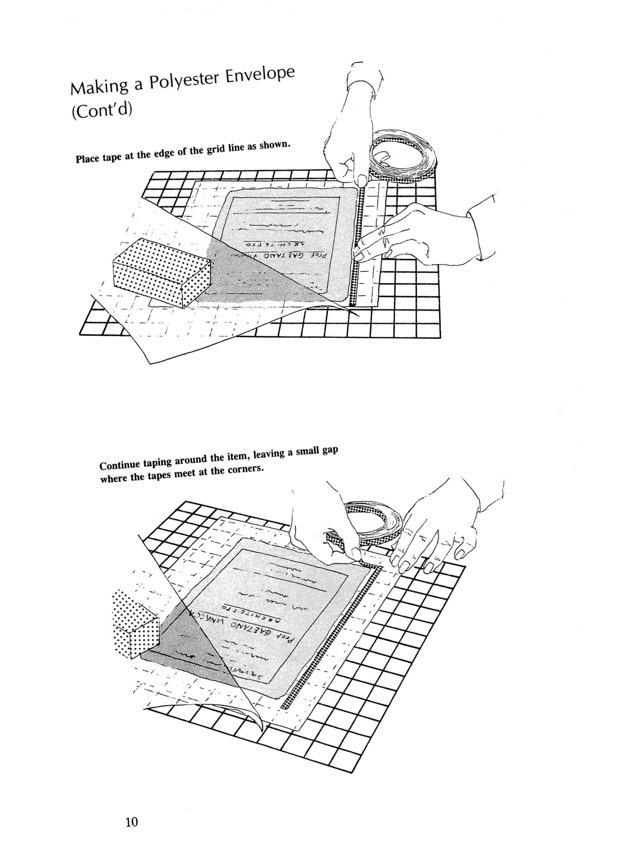

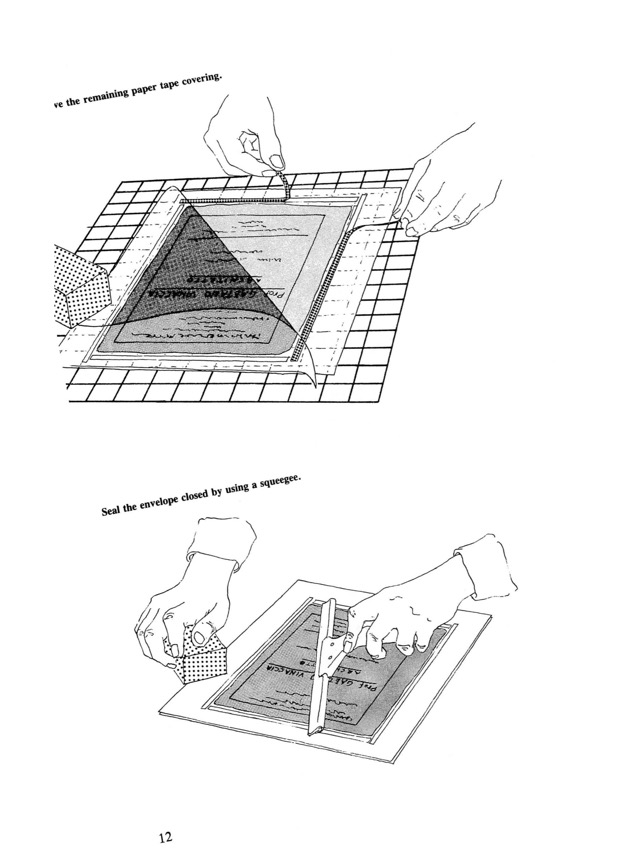

そしてその言葉通り、LCのPreservation Officeは1980年に小冊子“POLYESTER FILM ENCAPSULATION” を出版した。特定の透明なフィルム(Dupont社のポリエステル・ フィルム Myler®︎)で資料を挟み、フィルムの四方を閉じるだけというこの技術は、従来法のような熟練者や専用設備を必要としない簡便さ、強靭なフィルムにより物理的な劣化の激しい資料の紙力を強化できる、もし利用時に不用意な扱いを受けたとしても資料を保護できる、透明なフィルム上から資料の両面にアクセスできる、広い範囲に広がっていない裂けや破れならば補修せずにそのまま封印できる等々の利点が評価された。また、方法のネックとされた周辺の封印を何でやるか、という問題も、品質の確認されたポリエステル・ フィルム製両面粘着テープ(3M社のScotch 415®︎)が推奨された。簡潔な説明と、解りやすいイラスト付きの30頁足らずのマニュアルの公表後は、ポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法が瞬く間に欧米の図書館やアーカイブスに普及していった。

非常に短期間にこの技術が各国の機関で採用された理由は、もうひとつある。可逆的(reversible)な技術であることだ。その背景には、これまで「修復」(restoration)という名の下に、元と寸分違わず復元できたという出来上がりの見栄えを優先させた処置への反省がある。その修復処置なるもの自体が原資料の持つ歴史的な価値を損傷していないのか、将来共に安定を保証できるような科学的なエヴィデンスのもとに、使用材料の選定も含め、行われているのか—。とりわけ、ある時点で適応された技術に後々問題があるとわかった場合に、資料を損傷せずに元の状態に戻せるかどうかという、可能な限りの「可逆性の保持」という条件は、資料保存技術を考える上でのポイントになった。この点で、フィルム・ エンキャプシュレーション法は、四方のフィルムの端をカットすれば元の資料をそのまま取り出せる。可逆性は100%保証されている。

3. 日本での紹介は80年代央、普及は酸性紙問題が後押し

この革新的な保存技術が日本に紹介されたのは1984年である。件のマニュアルの抄訳「ポリエステル・ フィルム封入法」として「ゆずり葉」(1984年9月号)に発表された。ただ、当時の日本では、「ひどい傷みの一枚ものの修理は和紙で裏打ち」が通念だったこと、ポリエステルという「化学」材料を、資料に直接触れるように使うことへの抵抗などが相まって、普及はしなかった。

しかし80年代末からの、いわゆる酸性紙問題への注目が後押しする形で、この新しい保存技術が注目されるようになった。特に酸性劣化した、あるいはしつつある近現代の一枚ものの紙資料、わけても比較的大きなサイズの地図や図面などの歴史資料の安寧な保存策として着目された。私どものような近現代紙資料の修理を事業のひとつとする業者も積極的に啓蒙と実践に努め、徐々に資料保存機関に受け入れてもらえるようになる(ちなみに私ども株式会社資料保存器材は日本で最初にポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーションを事業化した企業である)。日本の機関でも、東京都立図書館が館内に導入しており、また龍谷大学が貴重な古文書の長期保存法として採用したと報じられている。

4. 良いことづくめに見えるが、一番の問題は劣化ガスも封印されること

こうみるとポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法は「良いことづくめ」の保存技術に思えるかもしれないが、問題はある。紙とは比較にならない質量が付与されるから、元の資料の何倍も重くなる。基本的に平たい状態で保管せねばならずスペースを取る。資料の質感がわからなくなる—。ただ、こうした「問題」は、この技術を採用する限り、不可避的に伴うものなので、如何ともしがたい。

それよりも、ポリエステル・ フィルム・ エンキャプシュレーション法の最大の問題は、酸性資料の劣化に伴い発生するガスも一緒に封印してしまうことだ。ガスの遮断能力が著しく高いポリエステル・ フィルムは、保管環境などの外部から来る汚染ガスから資料を保護する。だが一方で、経時劣化に伴い資料内部から発生する酸性の揮発性ガス(VOCs)は内部に滞留する。それは資料に悪い影響を及ぼさないのか? しかもこの酸性ガスは逃げ場がないのだから、フィルムの間で凝縮され、紙の酸性劣化を加速しないのか?

(続く)

関連情報