今日の工房 サブメニュー

今日の工房

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

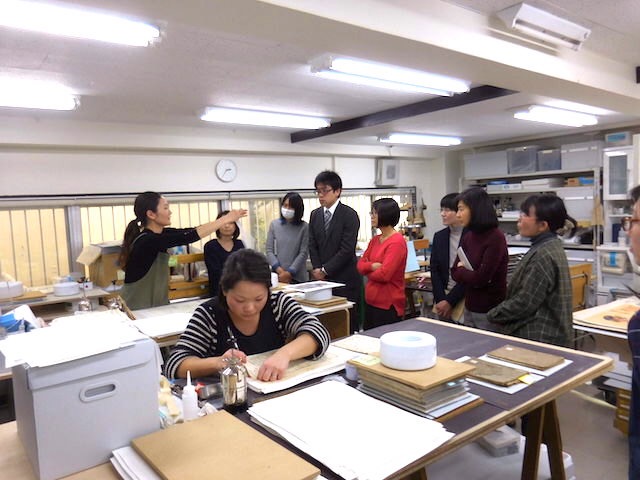

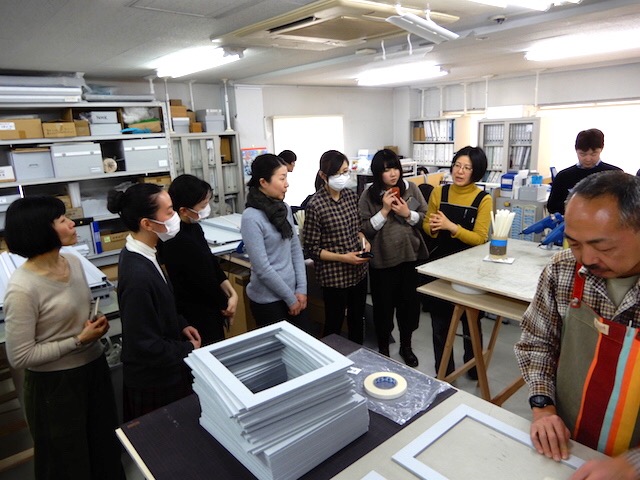

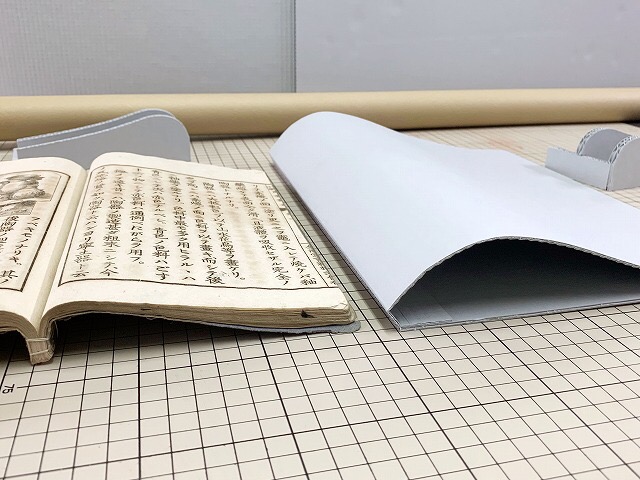

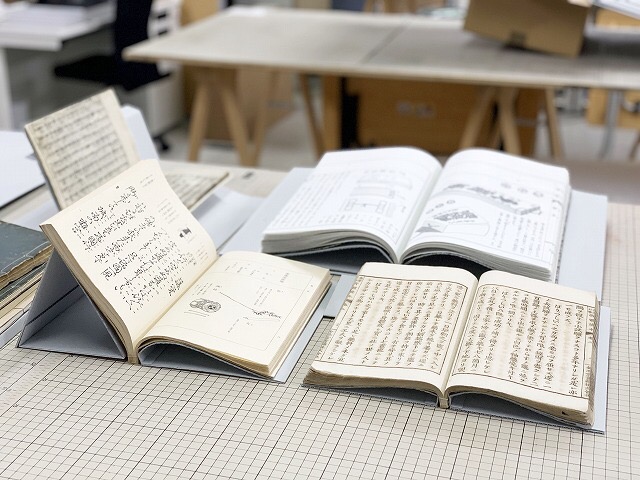

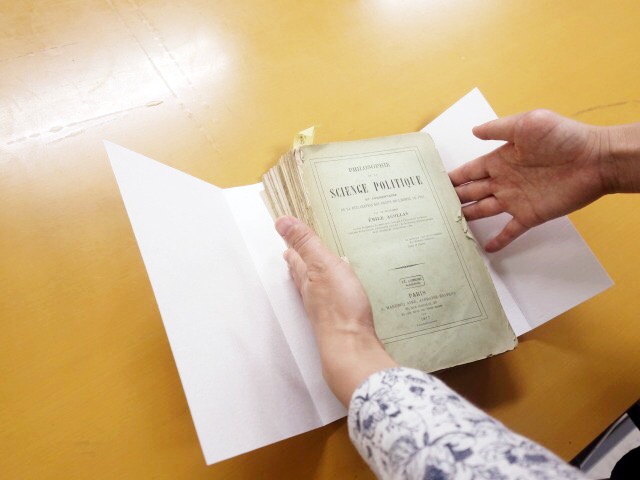

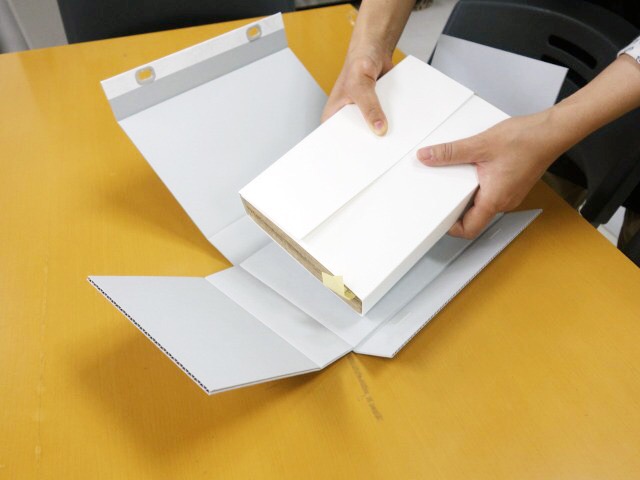

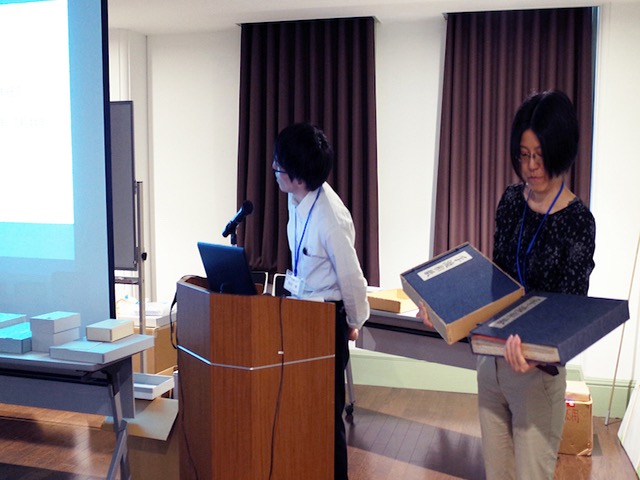

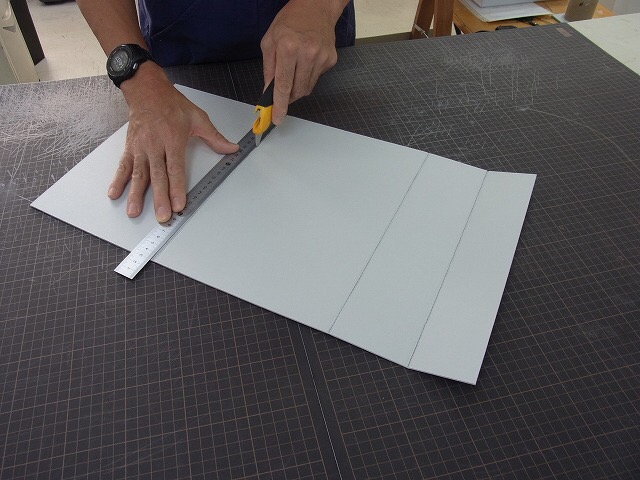

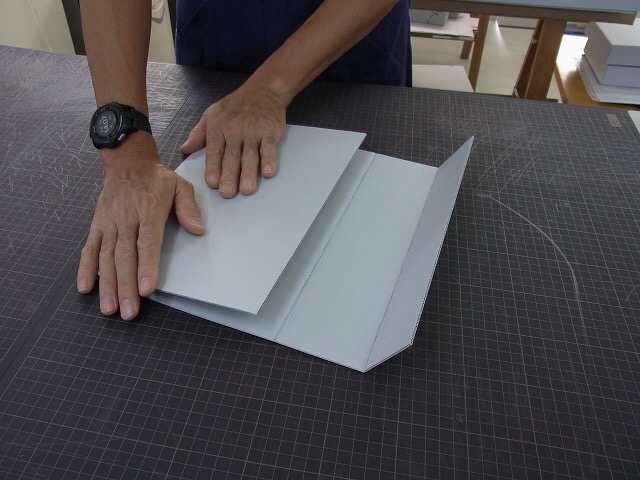

2019年1月30日(水)東京大学総合図書館から14名の方々をお招きし、保存容器と修理の部門をご案内しました。

東京大学総合図書館の職員の方々14名を弊社の見学にお招きし、保存容器制作部門と修理部門のそれぞれをご案内致しました。

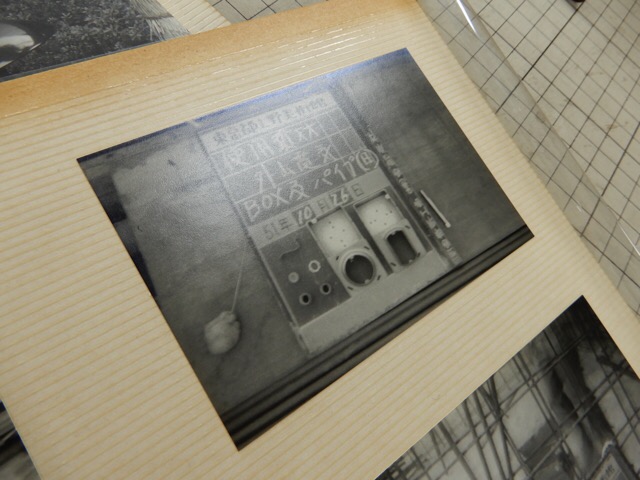

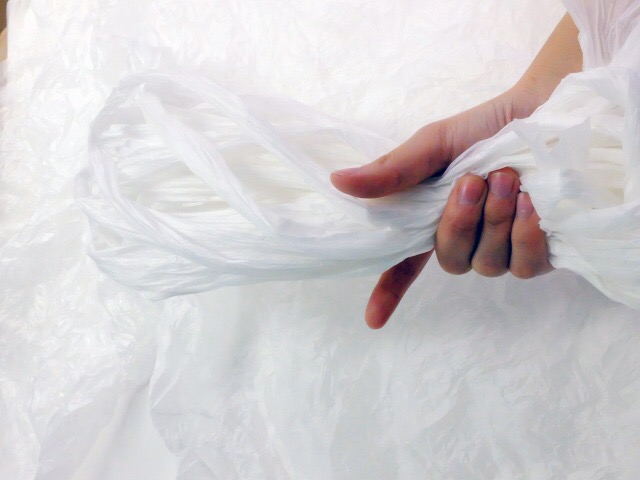

制作部門では、保存容器に収納する資料や作品の採寸から部材の切り出し、組み立てまでの流れをご覧いただいたほか、無酸素パック『モルデナイベ』や『ドライクリーニング・ボックス』の解説や事例をご紹介しました。

修理部門では、スタッフそれぞれが担当しているお客様の資料の処置工程をご覧頂きました。和装本、ポスター、新聞、簿冊、小冊子、洋装本などといった形態の資料の、手繕い、リーフ・キャスティング、裏打ち、脱酸性化処置、デジタル化の撮影前後の手当て、エンキャプシュレーション、修理製本などの処置工程や処置の使い分けをご紹介しました。職員の方の中には、館内で修補を行っている方もおられるとのことで、貴重な意見交換もできました。見学後、「職員のなかでの資料保存についての選択肢が広がった。」との感想をいただきました。

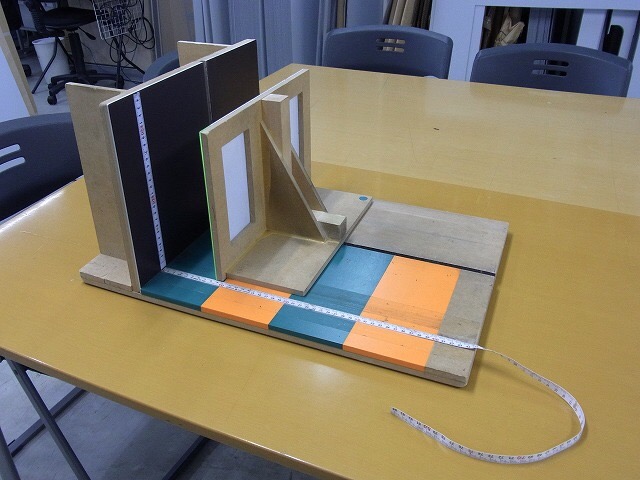

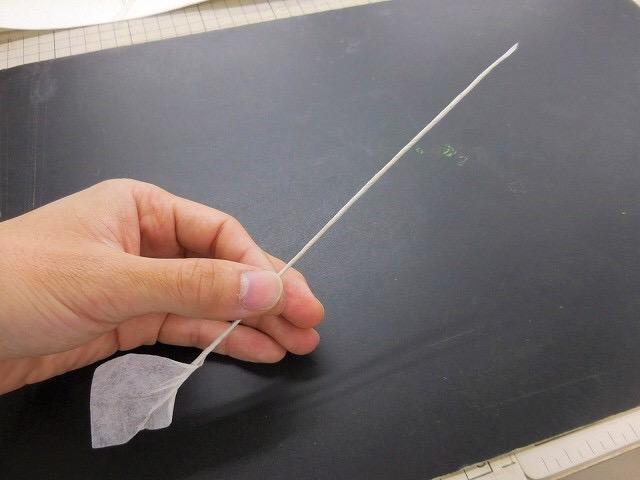

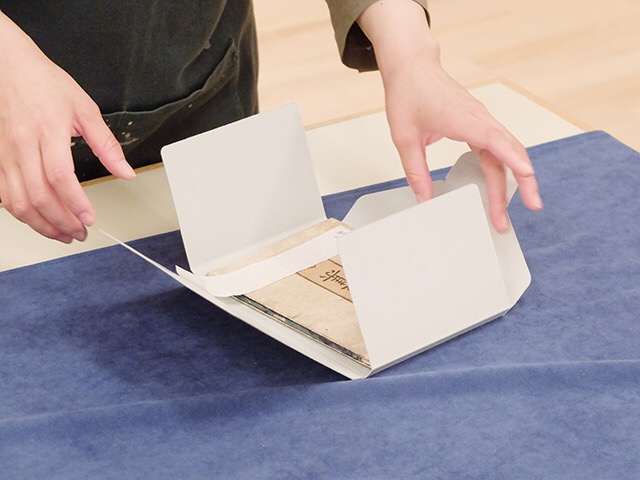

見学中、採寸道具に大きな関心を持ってくださったことをきっかけに、見学後に初代(約23歳)の採寸道具を久しぶりに出して組み立て、触れてしみじみ味わいました。(最後の2枚の画像が採寸道具。白い本体が初代。もう一台が現役。)

今回の見学も、スタッフ一同、大変勉強になりました。東京大学総合図書館の職員の方々には、お忙しい中ご来社くださり、心より感謝申し上げます。

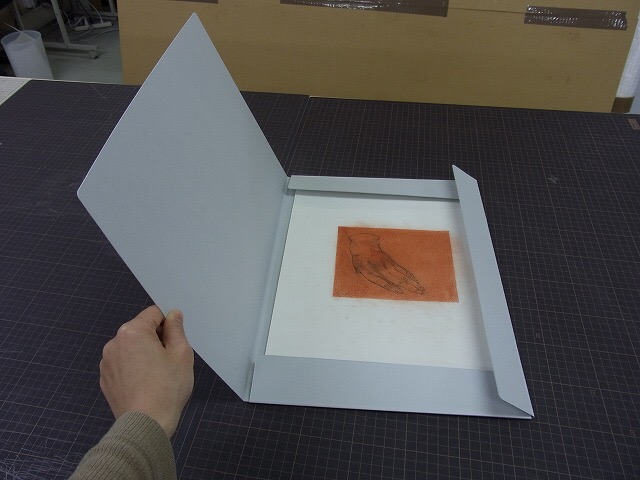

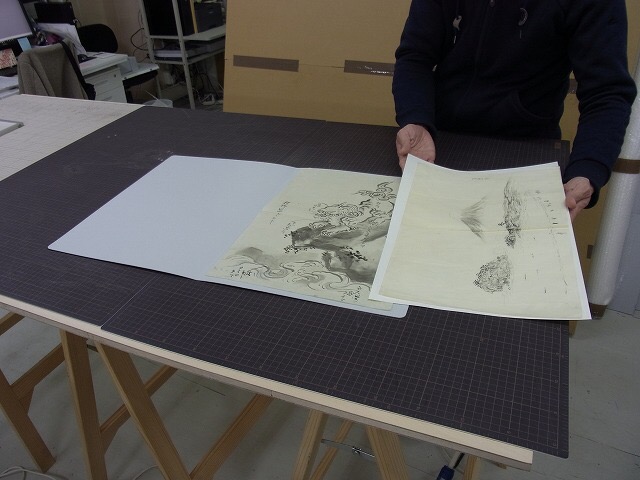

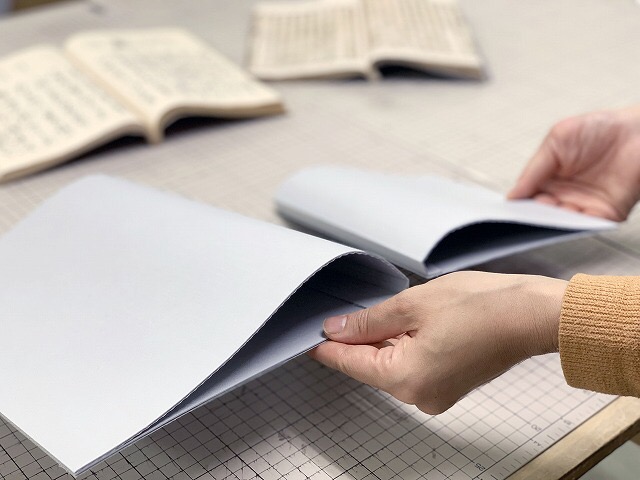

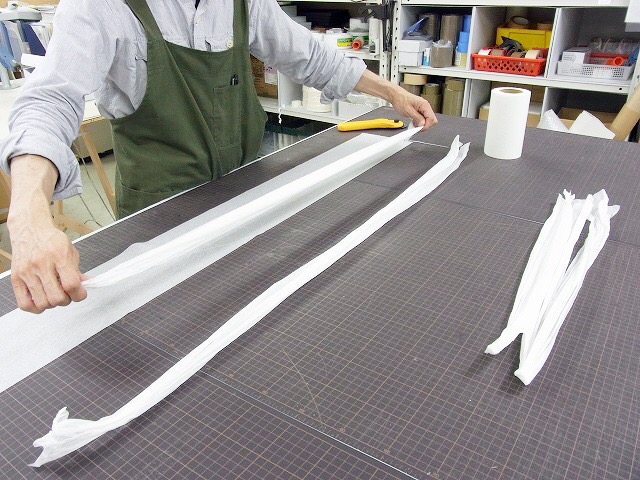

2019年1月23日(水)版画やデッサンなどの紙に描かれた作品類をまとめて保管するには。

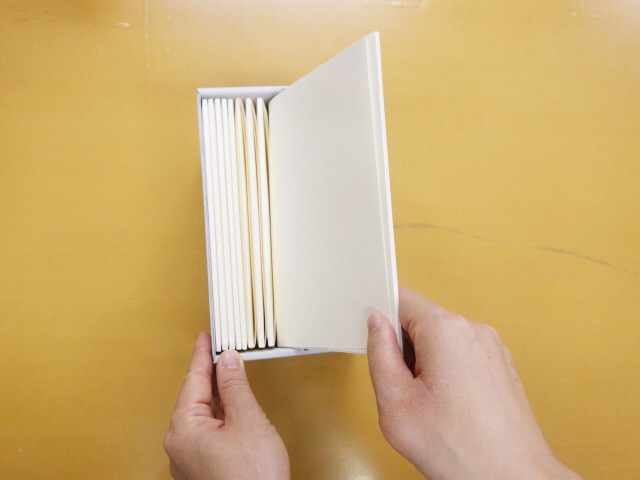

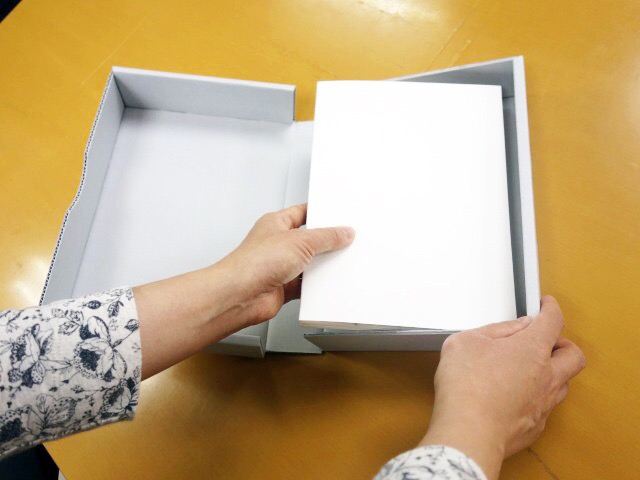

版画やデッサンなどの紙の上に描かれた作品類をまとめて箱に入れて保管する際、作品と作品の間に一枚ずつ間紙を挟んだり、それぞれの作品を二つ折りフォルダーに挟むことがある。どちらも作品の保護や色移りの防止などに役立つ包材だが、上手く使い分けることでより効率的な保管ができる。

作品を取り出すことが多い、整理番号を明記したいなど個別に扱うことが多い場合は一点ずつ二つ折りフォルダーに挟み、フォルダーごと扱えば作品の保護にもなるし管理もしやすい。

一方、作品を取り出すことがほとんどなく、なるべく嵩ばらないように保管したい場合は、薄手の間紙で十分間に合う。包材の紙質については作品の素材や大きさも考慮しながら、厚みや表面のなめらかさなどを検討すると良い。

【関連商品】

新薄葉紙「Qlumin(くるみん)」

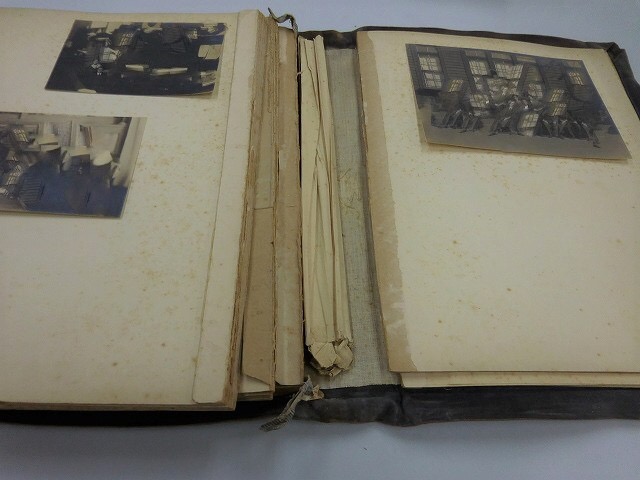

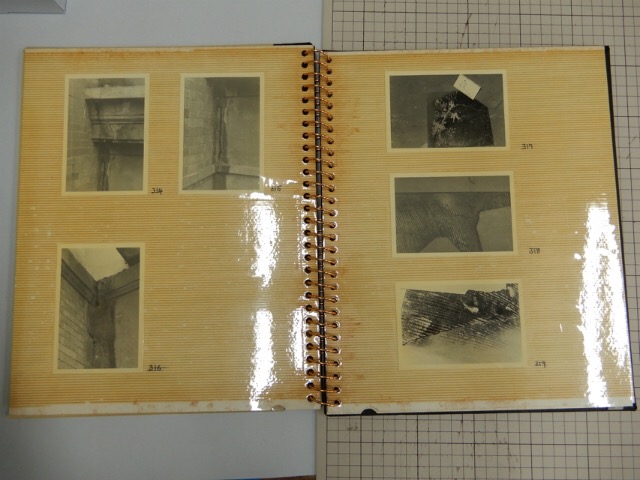

2019年1月16日(水)厚い台紙の写真アルバムを修理する。

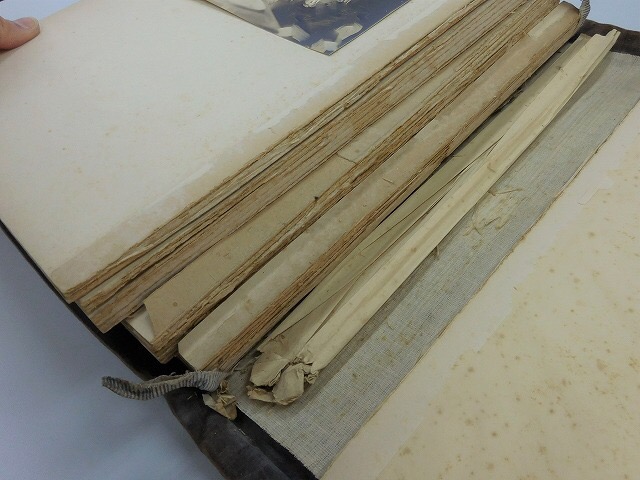

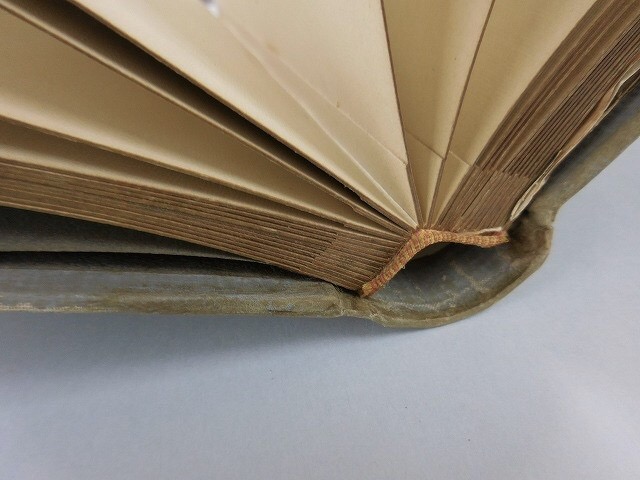

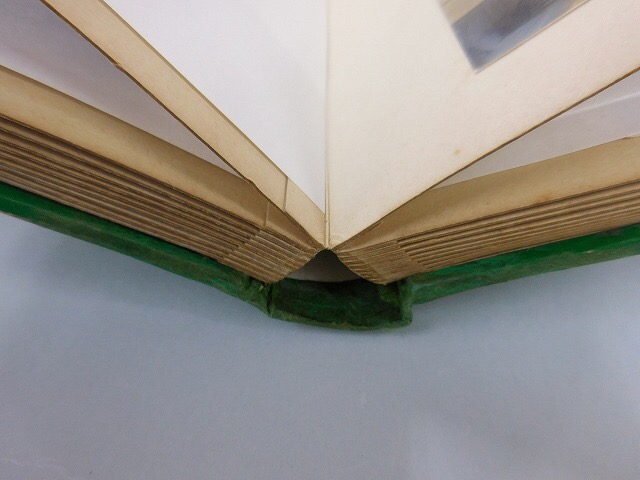

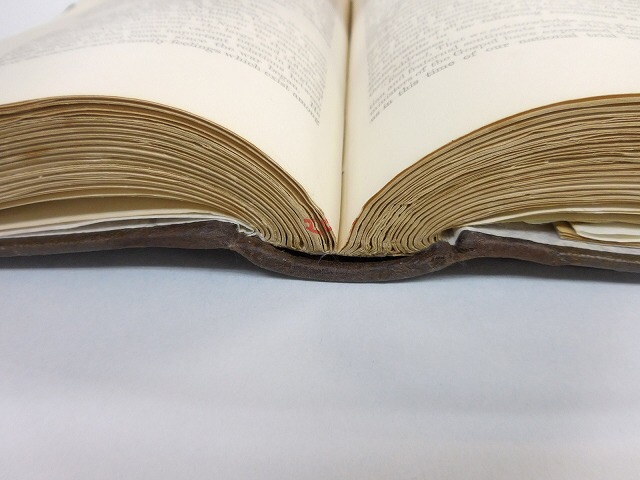

厚い本文台紙の端を接着剤で貼り合わせて冊子状にした写真アルバム。貼り付ける写真の紙の厚み分を、台紙の端をL字に折って作り、折ったところを隣りの台紙の端に貼り合わせている。

表紙が外れ、台紙の切れや剥がれが起きている。剥がれた台紙を貼り合わせたのち、背ごしらえして表紙と再接合する処置を行う。一般的な書籍の場合は見開いた際に背を支えるよう、和紙をしっかりと貼り重ねて背ごしらえを行うが、この形態の資料は台紙が厚く柔軟性がないため、厚い背ごしらえを行うと見開けなくなってしまう。そのため、和紙の他に薄くとも強度がある寒冷紗を背ごしらえに使い、柔軟な動きに対応できる背を作った。

2019年1月9日(水)明けましておめでとうございます。今年は弊社の、次の20年に向けての新たなスタートの年です。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。旧年中は格別のご愛願を賜り、厚く御礼申し上げます。

お陰をもちまして、弊社は昨年、創立20周年を迎えました。これもひとえに皆様方のご支援の賜物であり、スタッフ一同心より感謝申し上げます。

今年は、次の20年に向けての新たなスタートの年といたします。今後とも変わらぬお引き立ての程、何卒よろしくお願い申し上げます。

2018年12月26日(水)全長4メートルの大型保存箱を製作しました。

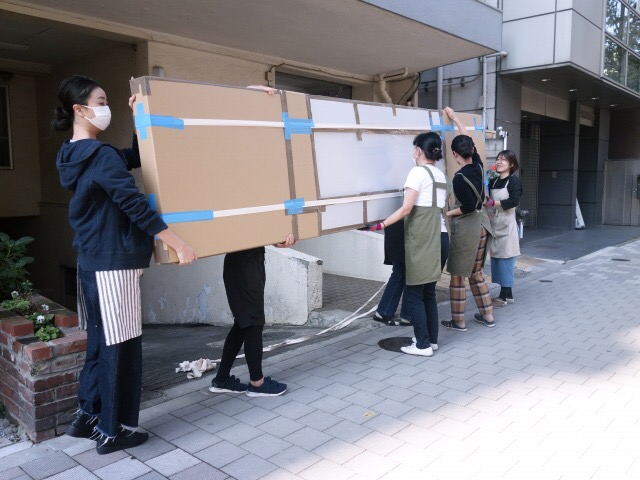

全長が4メートル近くある長大な額装書画用の保存箱。箱の床面と壁面を複数のパーツに分割し、それぞれのパーツはアーカイバルボードを継いで4メートルの長さにつなぎ合わせた。ボードの継ぎ目をレンガ積みの様に少しずつずらしながら5重に積層して、箱がたわまない強度に設計した。額裏に固定されている吊り金具などの突起物が箱の床にめり込むことを防ぐため、全面にクッション材のポリエチレンフォーム「プラスタゾート」を敷き詰めた。着脱式のスペーサーを取り外すと、額を収納する際に手を入れる空間ができる。完成した箱は厳重に梱包し、スタッフ10名がかりで出荷作業を行った。

2018年12月5日(水)東京都美術館様のアルバム貼付写真6,650枚への保存手当てを承りました。

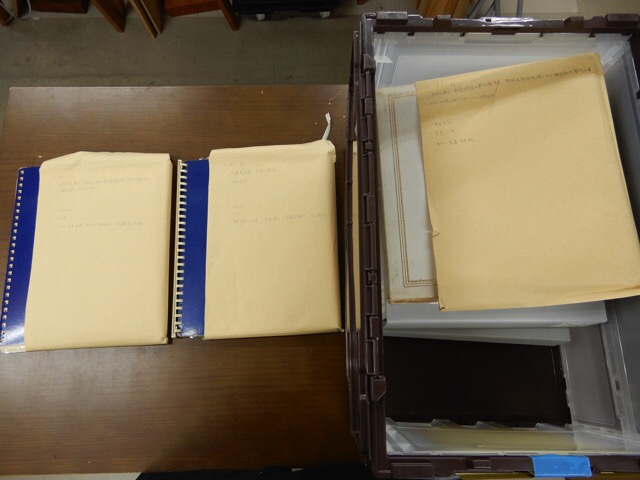

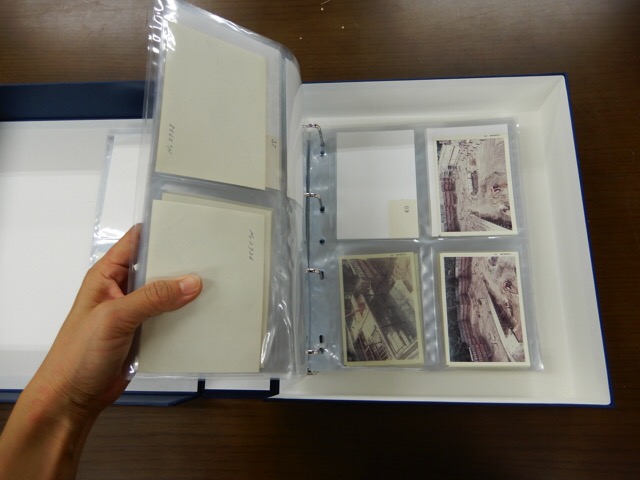

公益財団法人東京都歴史文化財団東京都美術館様より、アルバムに収められた写真や文書のアーカイブズ資料への長期保存手当てのご依頼を承りました。

▶︎対象資料:工事記録や展示記録などの写真資料

アルバム点数:73 冊

写真・文書点数:約 6,650 枚

資料サイズ:1cm 四方のキャプション~A4 まで様々

アルバムの台紙、粘着剤、粘着テープには、酸化・ 酸性化による変色が見受けられた。また、写真画像の周辺が銀鏡化しているものもあった。

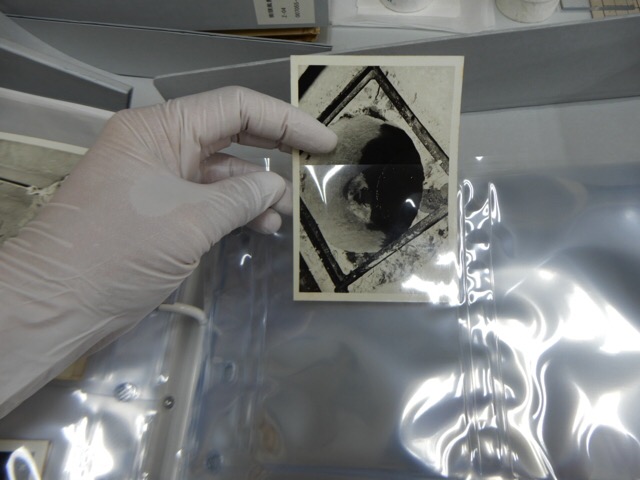

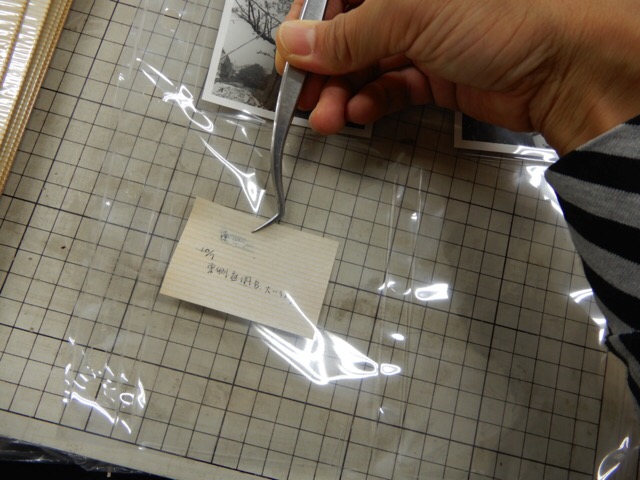

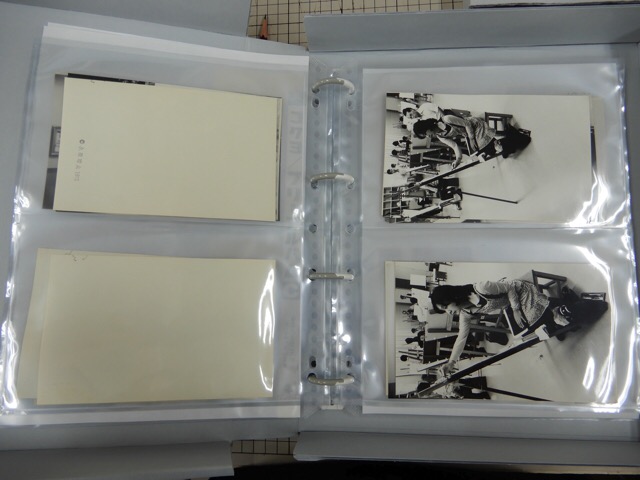

写真や文書を台紙から取り出すにあたり、スパチュラなどを用いて慎重に外した。写真の裏面に残った粘・ 接着剤は、ヤスリなどで取り除いた。台紙に直接書き込まれたキャプションは、中性紙に情報を出力した。処置を終えた資料は、サイズに応じたリフィルへ、オリジナルの並び順に入れた上で、リング・バインダー式保存容器に収めた。

サイズも形態も様々なアルバム 73 冊に収納されていた写真・文書資料が、14 箱の新規保存容器に収まったことで、書庫内の省スペース化にもなり、また容器が均一に揃ったことで、検索や閲覧の際も扱いやすくなったと、お客様から感想をいただきました。

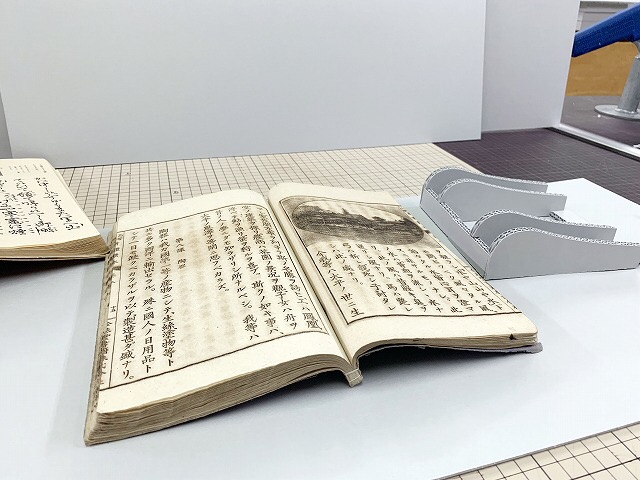

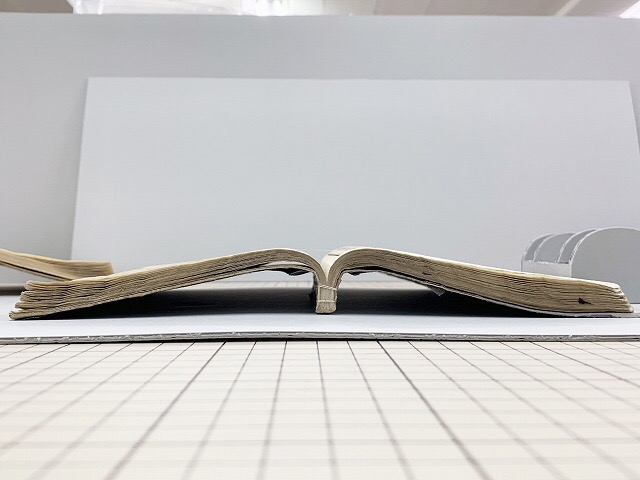

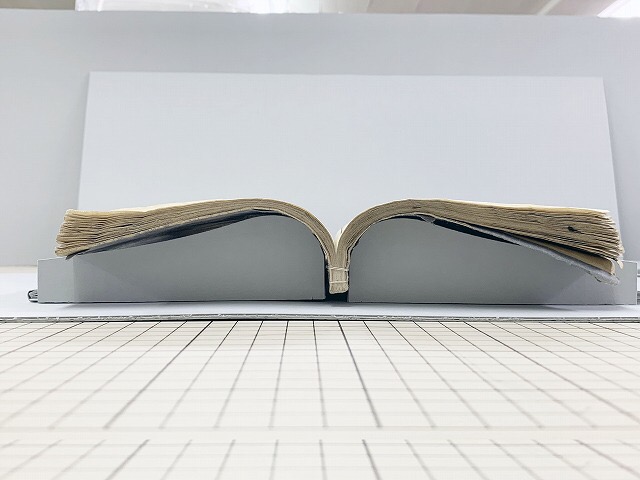

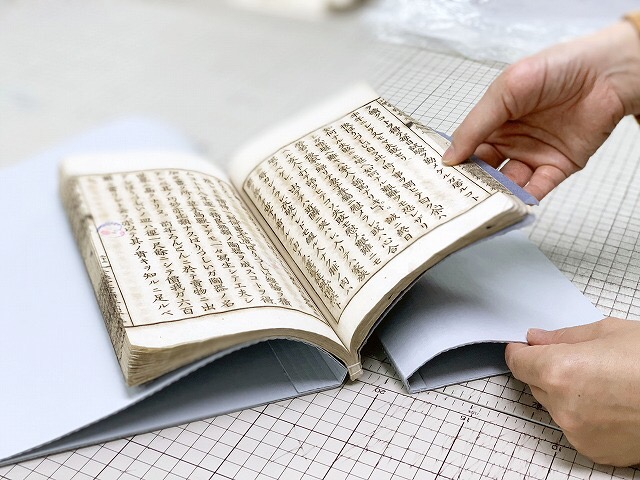

2018年11月28日(水) 和書や漢籍の展示に支持具、展示形状に合わせてパーツを組み合わせて使用。

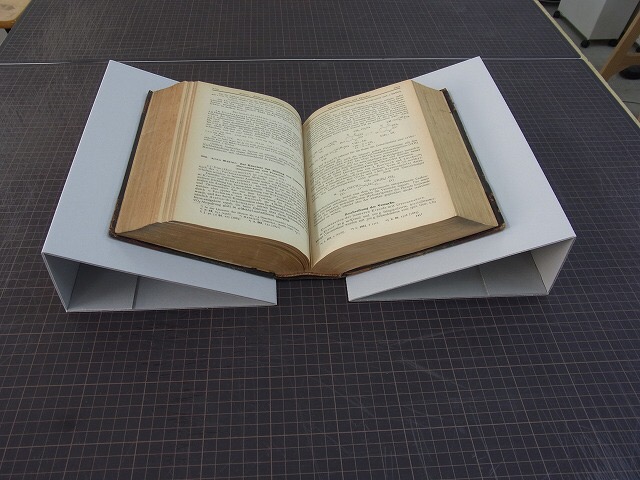

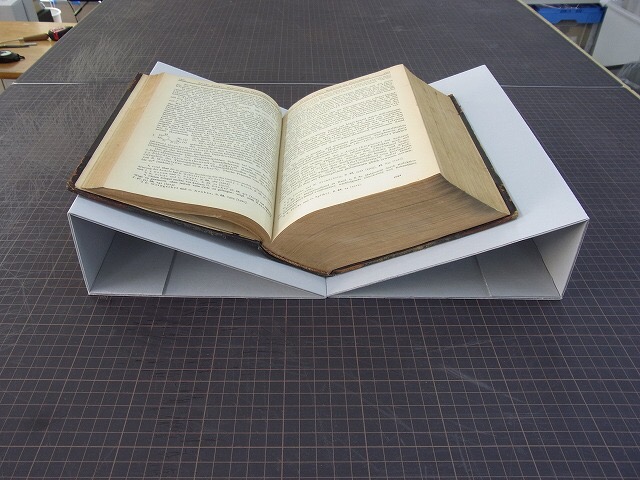

洋書に比べて書物全体が柔らかい和書や漢籍を展示する際にきれいに見開き、綴じなどに負荷がかからない支持具を考案した。

和書や漢籍を見開いた際の形状に沿うアーチ形のパーツをアーカイバルボードで作成した。資料全体を適切な角度でも保持できる。

また、「見返し題」、「序題」、「奥書」などの箇所を見開いた場合に、左右が不均衡になり安定しない時に適した傾斜型や平型の支持具も試作した。パーツとして組み合わせて使えば、開き角度を調整できて安定した展示ができる。

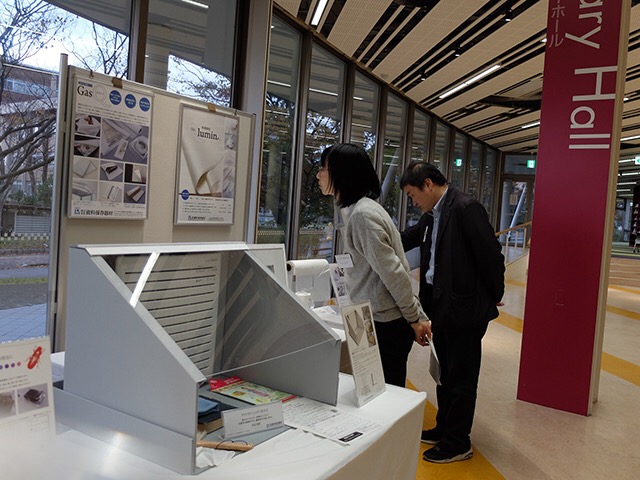

2018年11月21日(水)新潟大学で開催された「第5回全国史料ネット研究交流集会」に出展し、モルデナイベやドラクリボックスへのご意見を頂きました。

11月17日(土)、18日(日)の両日、新潟大学中央図書館ライブラリーホールを会場に「第5回全国史料ネット研究交流集会」が開催されました。プログラムは講演や、事業報告、各地の史料ネットの報告やポスターセッションがメインですが、弊社も、各地で被災資料の救出に使っていただいている「Moldenybe®モルデナイベ」や「ドライクリーニングボックス」を実際に見てもらえる場として、展示の機会をいただきました。

講演や発表では、史料ネットワークだけでなく、県や市など行政、大学等との連携、地域住民への情報の発信など様々な課題はありつつも、史料ネットが開設されるきっかけとなった阪神淡路大震災以降、様々な災害で得た経験が生かされ、地元や、他地域のネットワークとの連携して被災した資料の保存にあたっている報告が印象的でした。

当社のブースでは、ご来場いただいた皆様から、以下のようなご質問やご意見を直接伺うことができ大変参考になりました。今後の製品開発に活かしていきたいと思います。

▶︎Moldenybe®モルデナイベ

「水にぬれた資料を乾燥後、隔離用に使っています」

「作業に特別な道具などがいらず、手軽にパックできるのがいい」

「仕様の無酸素期間を終えた後も、袋の中が無酸素を維持しているかを手軽に確認できるといい」

※このご質問には「仕様には保証期間として3ヶ月とありますが、それ以上経過しても

エージレスがピンク色である限りは無酸素状態を維持しています」とお答えしました。

「ガスバリア袋を1枚単位で購入したい」

▶︎ドライクリーニングボックス

「軽くて、持ち運びが楽」

「場所に余裕がないので、組み立て式なのは助かる」

「カビがひどい資料には空気清浄機の吸引力がもう少し高いと安心できる」

「せっかく軽くて持ち運びしやすいのだから、梱包箱に持ち手があるとうれしい」

弊社ブースにお立ちより下さった皆様と、展示についてご快諾いただいた第5回史料ネット研究交流集会実行委員会の方々に心より御礼申し上げます。

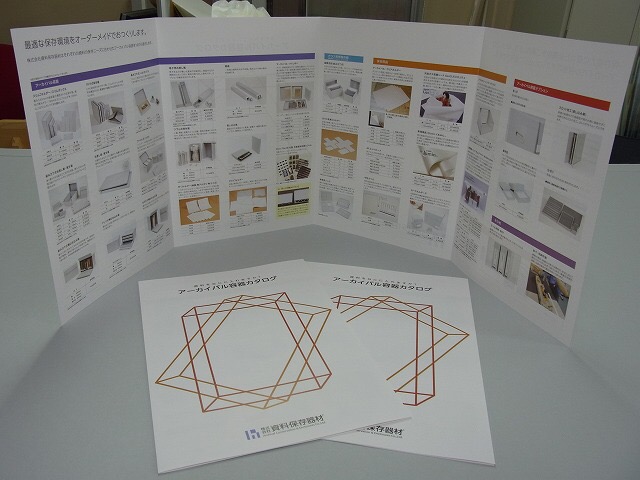

2018年11月7日(水)アーカイバル容器のカタログを改定しました。新製品ラインアップも充実。

アーカイバル容器のカタログをこのほど改訂いたしました。汚染ガス吸着シートGasQ、新薄葉紙Qlumin(くるみん)、無酸素パックモルデナイベ、ドライクリーニングボックスといった保存用品が加わり、一層充実した内容となっています。また、アーカイバルバインダーや棚はめ込み式保存箱といった定番商品もリニューアルした姿でご覧いただけます。今回より、裏表紙に弊社ホームページのQRコードを掲載しておりますのでご利用ください。

新カタログの電子版(PDF)はこちらからダウンロードしていただけますが、印刷版(紙媒体)をご希望の方は、ホームページ右上の「お問い合わせ 資料請求」からお申し付けください。

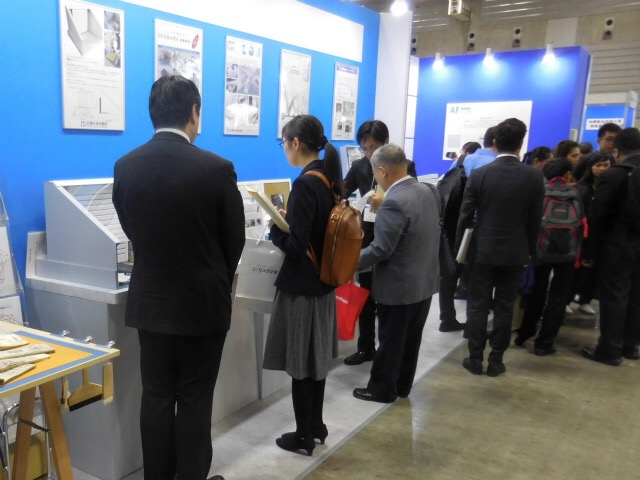

2018年10月31日(水)第20回図書館総合展が開催されています。期間は明日11月1日(木)まで。

アーカイバル容器部門では、「ドライクリーニング・ボックス」、無酸素パック「Moldenybeモルデナイベ®」、汚染ガス吸着シート「GasQガスキュウ®」、のほか、新商品「新薄葉紙Qluminくるみん™」を出品しております。紙の両面がなめらかで、紙資料にかぎらず、デリケートなものの保存に最適です。ぜひお手にとってご覧ください。

修理部門のスタッフも常駐しております。修理に関することはもちろん、保存方法のお悩み、費用や期間など、お気軽にご相談ください。

なお、今年から「Art Museum Annuale 2018──美術館に関わる全ての人々のための総合展」が併催されています。弊社では美術館様向けの製品も取り扱っております。美術館に関する方々も、どうぞお立ち寄りください。

ブース番号42にて、皆様をお待ちしております。

2018年10月24日(水)和装本の中綴じに用いる紙縒り(こより)をつくる。

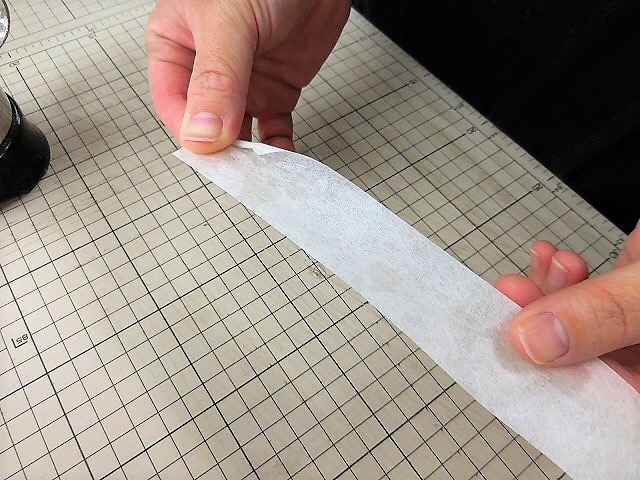

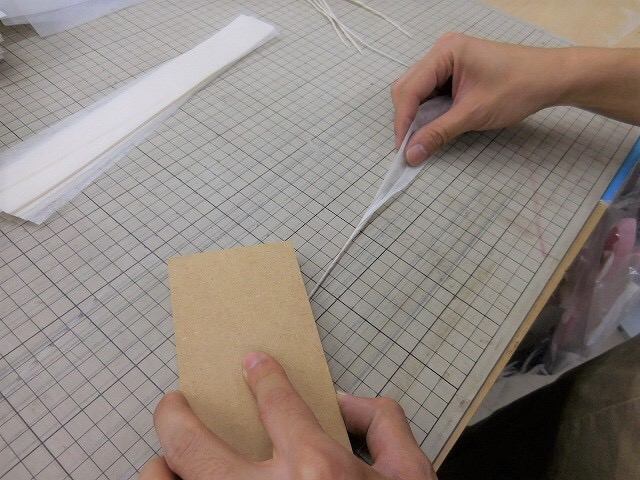

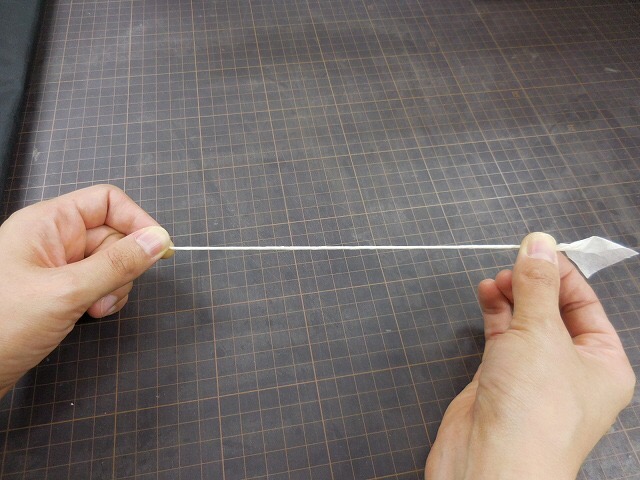

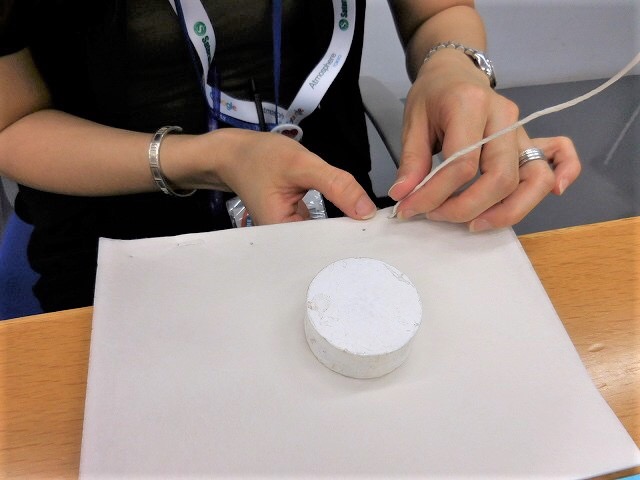

中綴じとは、表紙を綴じつけるまえに、本紙部分だけを紙縒り(こより)で綴じる作業です。和紙でできた紙縒りはやわらかさと強靭さを併せ持ち、綴じあがりの最後に叩いて潰すことで結び目がしっかりとしまり、表紙をつけた際もふくらみが目立ちません。

和装本の中綴じに使用する紙縒りは社内で1本1本手作りしていますが、指で縒って作るのは時間がかかる上、意外とコツのいる作業でもあります。しかし、身近に手頃な木の板があれば、どなたでも簡単に紙縒りを作ることができます。

長さ20~30㎝、幅3㎝程にカットした和紙を噴霧器で軽く湿らせた後、角を少し指で縒ってきっかけを作り、手に持った木の板を作業台にこすり合わせるように縒っていきます。最後に両端をピンと引っ張ってからよく乾燥させると、真っ直ぐでへたらないきれいな紙縒りが出来上がります。手で縒った紙縒りに比べて、少し固い仕上がりになりますが、早くて簡単、大量に作ることができます。

2018年10月17日(水)保管にも輸送にも最適な保存箱のスタンダード「ファイルボックスR」

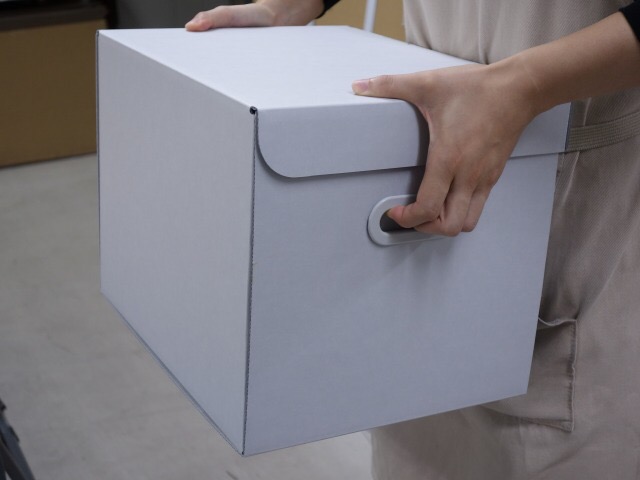

ファイルボックスRは文書や書籍、ドッチファイル、封筒などをまとめて収納でき、保管場所移転などの場合にはそのまま輸送用の箱としてお使いいただけます。

持ち手穴にプラスチック製取っ手を使用しているので持ち運びやすく、重みで穴の周囲が破れる事もありません。積み重ねの荷重強度も高く、同じ箱であれば5、6段積み重ねる事ができます(80kg程度まで積載可能)。組み立て式キットでの販売なので、未使用の箱はパーツを平たいまま保管ができスペースをとりません。

2018年10月10日(水)私立大学図書館協会の和漢古典籍研究分科会で補修実演講座を担当しました。

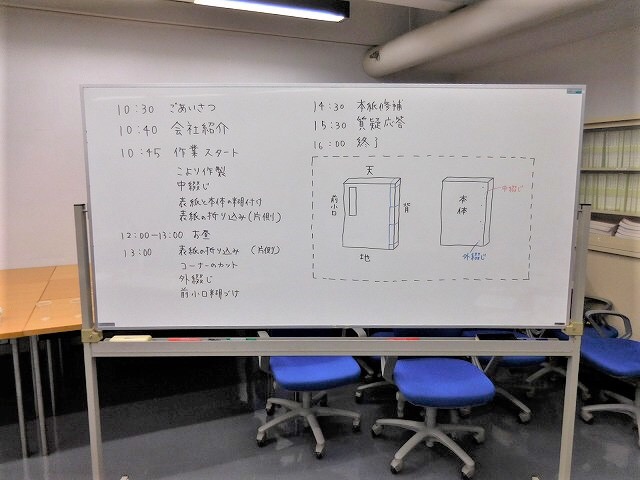

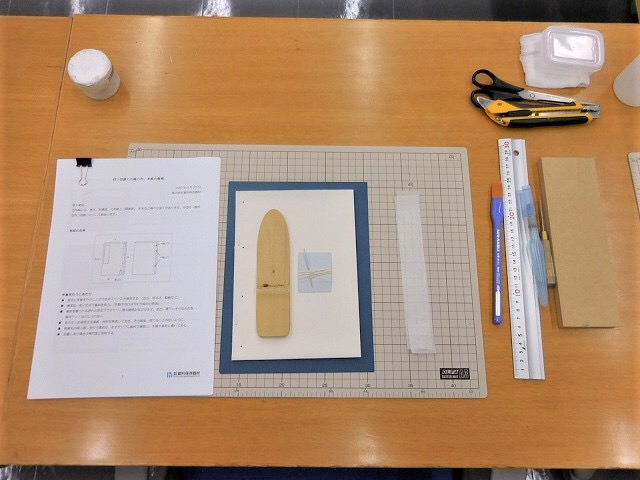

私立大学図書館協会の和漢古典籍研究分科会が主催する古典籍資料の補修実演講座が9月25日(火)に中央大学多摩キャンパスで行われ、弊社スタッフが講師を担当しました。

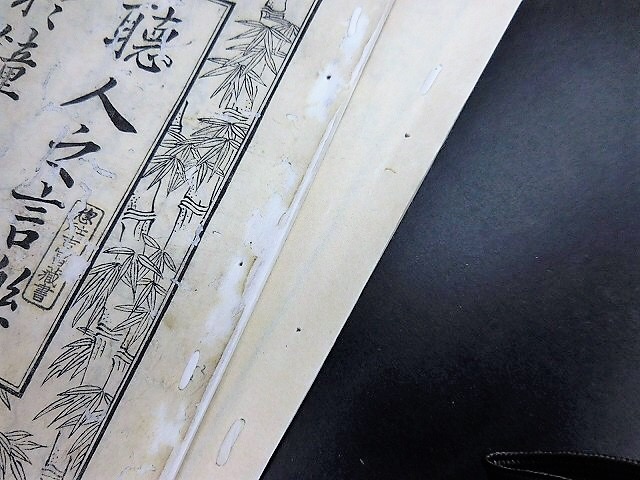

講座では和漢古典籍の製本の中でも一般的な四つ目和綴じを取り上げ、構造の解説から、サンプルを用いて本体の中綴じ、表紙掛け(表紙の折込み)、外綴じといった一連の工程を行い、1冊仕立てる実習を行いました。また、古典籍資料の損傷で一番多く見られる、虫損で傷んだ本紙の修補なども体験していただき、虫損資料の中でも優先して修理すべき状態のものの見分け方や、今後の利用に合わせて修補箇所を選定する方法なども合わせて解説しました。

最後の質疑応答では、参加者から自館での修理事例のお話や、修理検討中の資料についての質問など、具体的な内容が多く寄せられ、私共にとっても大変有意義な時間となりました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

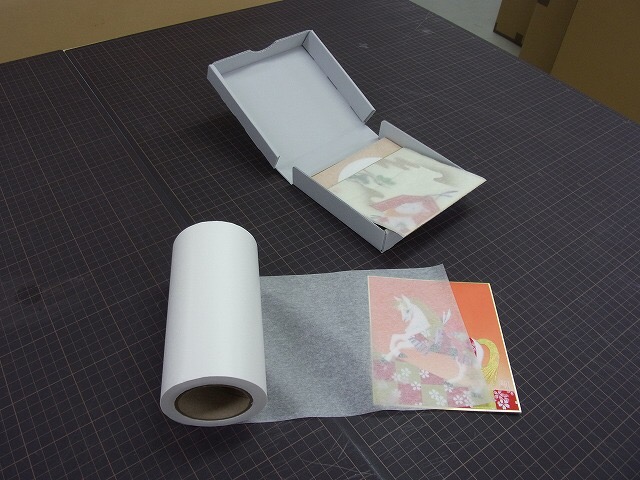

2018年10月3日(水) 傷みやすい資料は、保存箱に収納する前に”包む”ことで、より安全に保存し、取り扱うことができます。

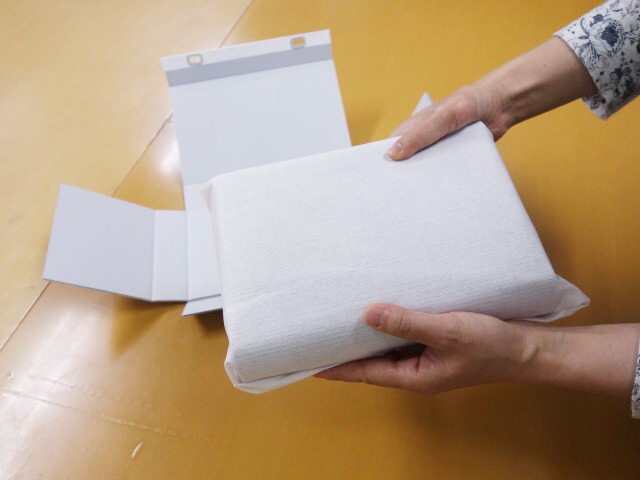

弊社では、様々な資料を保存箱に収納することをお勧めしていますが、脆弱でデリケートな資料は、箱に収納する前に資料を適切な素材で”包む”ことで、より安全に保存し、取り扱うことができます。

▶︎物理的に守る

ガラス乾板やレコードなど、表面がデリケートな資料は、中性紙のフォルダーに包んで箱に収納することで、箱内での接触や、塵や埃などによる物理的な損傷を防ぎます。痛みが激しく繊細な資料は、両面がなめらかな新薄葉紙くるみん™️を1枚のせたり、巻くことで、表面を保護できます。

▶︎汚染ガスを除去する

資料にダメージを与える、空気中の有害ガスを除去するには、GasQ ®シートで包みます。折りたたむことでクッション性が出るので緩衝材にもなります。

▶︎資料をより扱いやすく

背を解体してバラバラになった本や、簿冊や新聞などの重くて持ちにくい資料、また、紙力が低下してもろくなった資料も、包んだりはさんだりすることで、しっかりと資料を持つことができ、まとめて箱から取り出せるので資料の出し入れがしやすくなります。

資料の状態によって様々な方法をご提案できますので、ぜひご相談ください。

2018年9月26日(水)閲覧時の出納をし易くした浮世絵用保存箱の作製(専修大学図書館様の事例)

①奥:画帖(スリムボックス)、中:1枚絵(3Fフォルダ)、手前:軸(巻子用台差し箱+軸受け付)

②浮世絵収納する専用の書架(上段:軸、画帖・中段、下段:1枚絵)

③1つの書架に収納するため、1番数量の多い1枚絵の箱は3段に重ねて使用した。

④積層した状態でも浮世絵のアクセスを可能にするためにトレイを敷き、上蓋を2段階に開くようにした。

⑤サイズの大きい一枚絵用

⑥出し入れの際、折れにくいように角を丸くした特注の3Fフォルダ

⑦軸物を収納した巻子台差し箱

⑧画帖はスリムボックスに収納した。

⑨軸や画帖は数が少ないため、書架の上段に設置した。

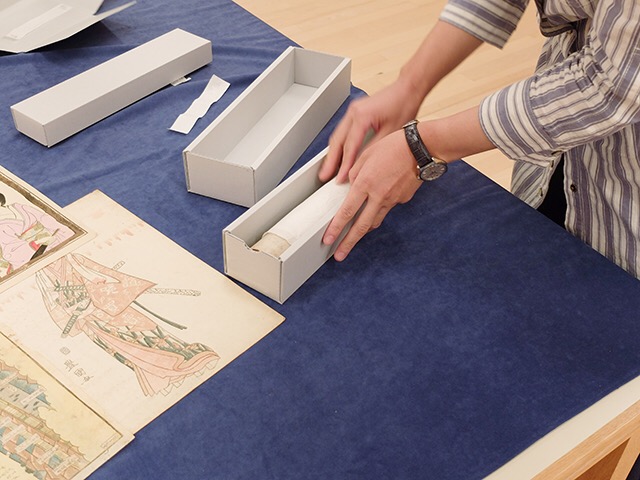

専修大学図書館様のご依頼で、浮世絵を収納する保存箱の作製を行いました。

対象の浮世絵は江戸後期~明治期の作品を中心に総数約1350点(物理点数600点弱)。同館では、これほどの数の浮世絵の収蔵ははじめてだったため、美術館や大学図書館を中心に情報収集を行い検討されたそうです。

浮世絵は保管・ 保存するだけでなく、後に閲覧利用を予定しているため、保存箱には下記のようなご要望をいただきました。

・1作品ずつ安全に館内の移動ができるようにしたい。

・閲覧要望があったときに、目的の作品に容易にアクセスできる構造にしたい。

・貴重書庫内に設置する専用書架1台になるべく全ての作品を収めるようにしたい。

そこで、1作品毎に収納する容器として、2つ折りの3Fフォルダーを提案。3Fフォルダは、画用紙ほどの厚みがあり、館内の移動であれば不安なく持ち運びができます。次に3Fフォルダを収納する保存箱には、書架から箱を出さずに資料にアクセスできる組み立て式棚はめ込み箱に、引き出し用トレイを付けました。1箱に収納する浮世絵の数は負担の軽減と取り出しやすさのため20枚にしました。

これを基本に担当の方々とやりとりを重ね、3Fフォルダは出し入れの際にフォルダの端の折れを予防するため、角を丸く加工し、棚はめ込み箱は浮世絵をより探しやすくするために、上からも取り出せるような蓋が上にも開く構造に変更しました。1枚絵以外に、軸物は軸受けをつけた巻子用台差し箱、画帖は1冊ずつスリムボックスに収納しました。

保存箱の収納を終えて、担当の方々から「作品毎にフォルダに収納すると重くなるのではと危惧したが、想定より軽くしっかりしており、館内の持ち運びに不安がない。」、「保存箱が積み重なっていても、上蓋の開け閉めができるので、中身の確認や出し入れがとても簡単にできる。」などの感想をいただきました。館内閲覧ははじまるのは少し先の話ですが、出し入れに心配がなくなったと評価をいただくことができました。

2018年9月19日(水)保存容器の製作のためのアルバイトスタッフを募集しています。

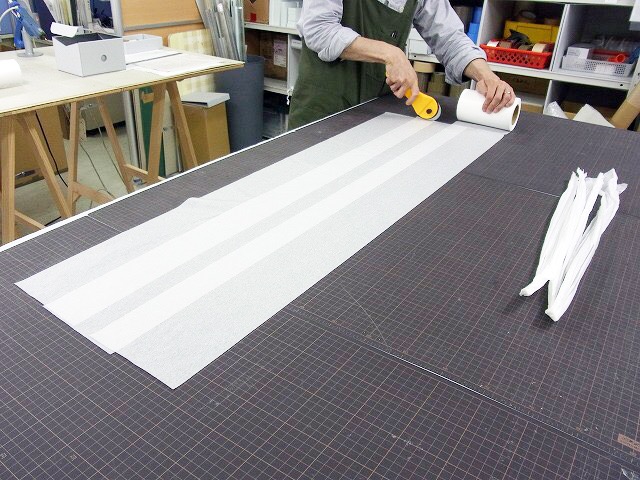

2018年9月12日(水)新薄葉紙「くるみん」の紙ヒモ用小型ロール品を発売しました。

今年1月に販売を開始した新薄葉紙「Qluminくるみん」を紙ヒモ用の小型ロール品にした「くるみんのひも」の販売を開始します。

文化財や美術品を梱包する現場では薄葉紙は欠かせない存在であり、「包む」以外にも、緩衝材と資料を固定する「紙ヒモ」としてよく使われています。通常は大判の薄葉紙を、お客様が自ら細長く裂いて作るため、均一に裂けずに切れやすいヒモになったり、また長いヒモが必要なときは短いものを繋ぐなど、作るのにとても手間がかかるものでした。

「くるみんのひも」は幅150ミリ×100メートルのロールタイプです。スリット加工で仕上げているため切り口が綺麗で丈夫な紙紐が作成できます。扱いやすく、好きな長さでカットできるのが特徴で、大型品の梱包に限らず、破損した資料の固定や、小物用の緩衝材としてもご利用いただけます。「薄くても丈夫」、「スペースをとらずに、すぐに作れて、扱いやすい」、「大きな紙からカットしないので無駄なく作れる」等々と好評です。

◆販売形態と価格

・「くるみんのひも」幅150ミリ×100メートル 1本 3,000円

*別途消費税及び梱包輸送費を頂戴いたします。

2018年9月5日(水)NPO文化財保存支援機構が主催する実践セミナー「保護紙とその活用方法」で講義とワークショップを行いました。

NPO文化財保存支援機構が主催する平成30年度文化財保存修復を目指す人のための実践コースが8月23日(木)〜8月25日(土)にかけて東京国立博物館黒田記念館セミナー室で開催されました。3日目の基礎講座/WSでは弊社スタッフが「コレクションの保存用紙ー保護紙とその活用方法ー」というテーマのもとに、3時間にわたり講義とワークショップを行いました。

講義では文化財の「包材」に焦点を置いて、使われる素材や保存容器・包材の機能、国際的な品質規格などを解説しました。後半のワークショップでは、保存容器の「使いやすさ」という点をどう考えるかをテーマとして、素材の選定や形状を決める際のポイント、デザインや構造の設計などを、弊社での製造過程の一端を動画で紹介しながら解説し、最後に簡単な保存容器の製作実習を行いました。参加者からは具体的かつ踏み込んだ質問が多く寄せられ、私共にとっても大変有意義なセミナーとなりました。ご参加いただいた皆さま、まことにありがとうございました。

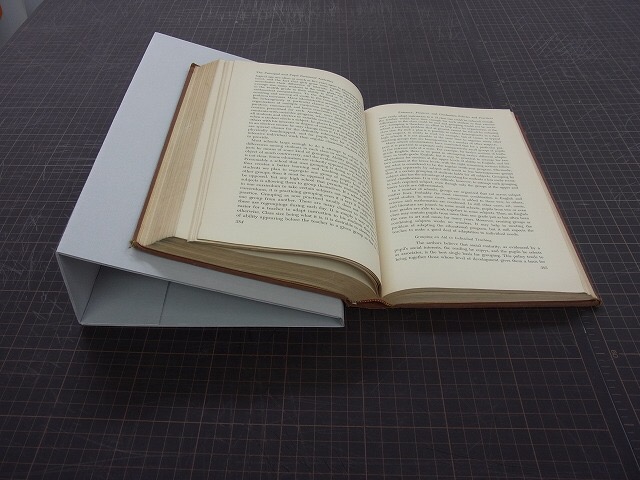

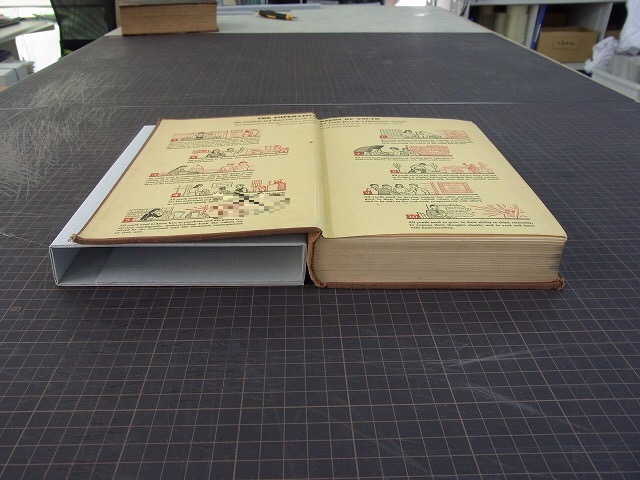

2018年8月22日(水)本を展示する際の簡易な「支え」は、アーカイバルボードで自作できます。

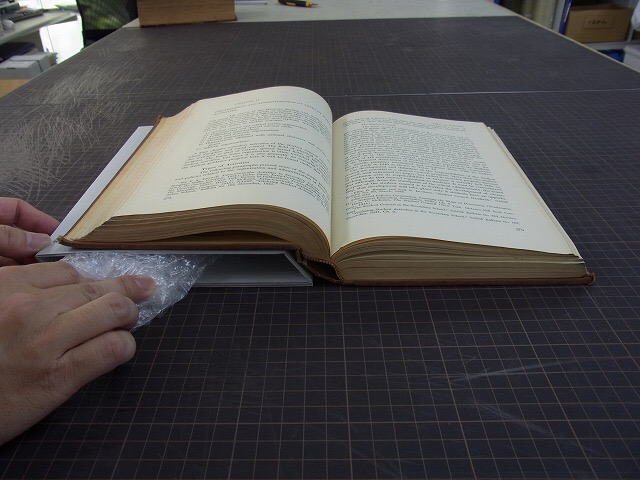

古い貴重な書籍を開いて展示する際、本に負担がかからないように裏側から「支え」を入れることがあります。薄葉紙などを折り畳んで作る簡易的なクッションから、本の厚さやページを開いた時の角度などを計算して作った書見台のようなものまで形態はさまざまです。

アーカイバルボードでも簡易的な展示台を作ることができます。本に合わせた大きさで三角や四角の型を作り、本を開いた角度に添わせてあてがいます。本の重みで変形する場合は、丁度よいところで型の中に詰め物(画像は包材のプチプチを使用)をすれば形が安定します。

本の状態や展示スペースなどの理由で、より精密なカスタムメイドの展示台が必要な場合は、お気軽にご相談ください。

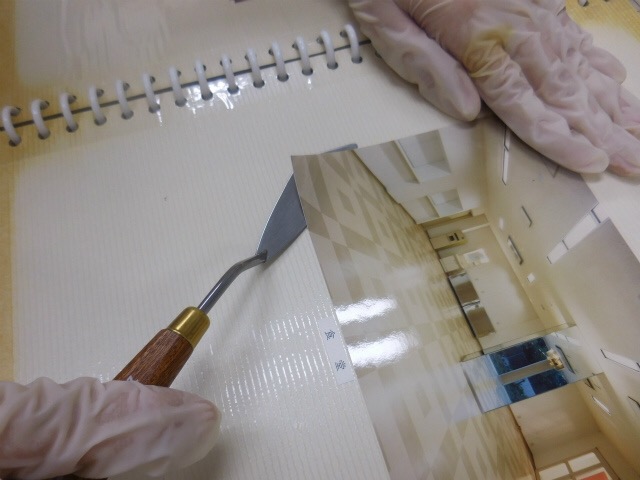

2018年8月8日(水)粘着台紙に貼られた写真の剥離は、刃先を温めたペインティグナイフで。

粘着テープや粘着台紙に貼られた写真などの剥離に使うペインティングナイフ。慎重に進めなければならない細かい作業に必須の手道具のひとつである。

ペインティングナイフは主に油彩画の制作に使用する小さなコテ状の道具で、柄部分と段違いに菱形等の形をした金属製の刃(ブレード)がつく。刃の部分は薄く柔軟で弾力があり、平らな面に押し当てると密着してしなやかに曲がるため、隙間に差し込み剥がす作業に適している。

粘着テープの除去、粘着台紙のアルバムに貼られた写真を剥がす処置などでは、刃をアイロンで温め、隙間に滑り込ませて熱で粘着剤を緩ませながら取り外す。特に写真の場合は、写真を折り曲げて傷つけないよう、しなやかさを生かして台紙に刃を沿わせながら分離してゆく。