今日の工房 サブメニュー

今日の工房

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

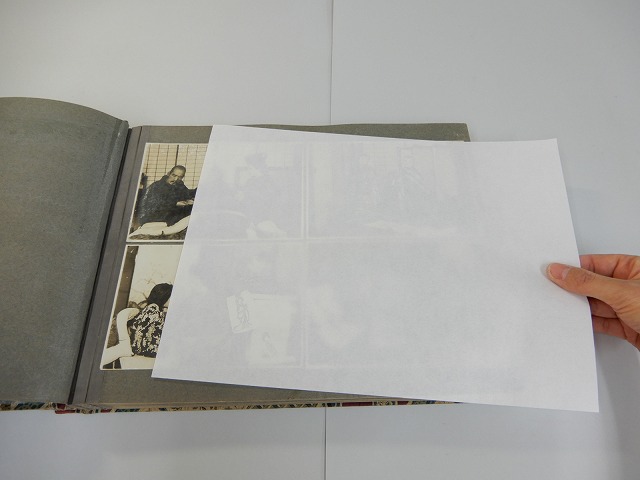

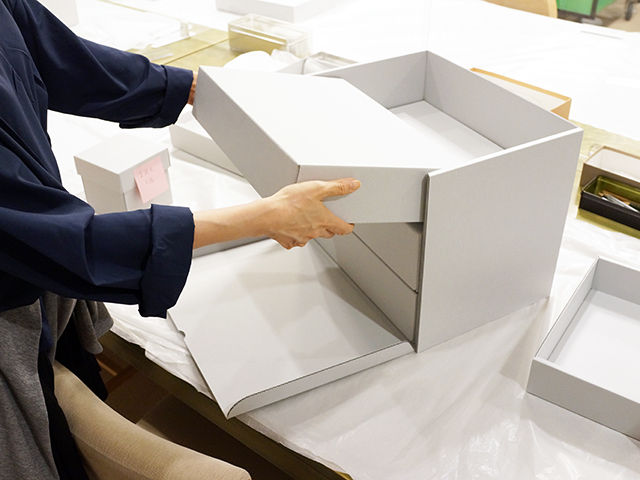

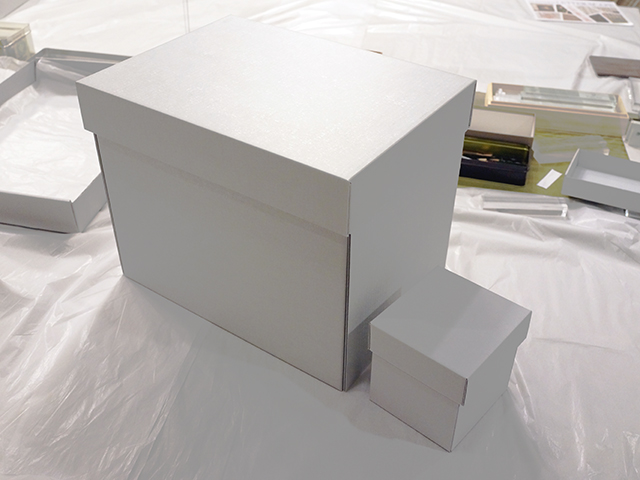

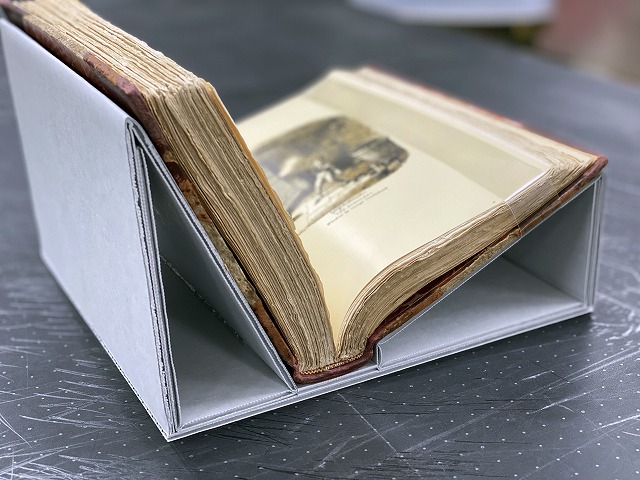

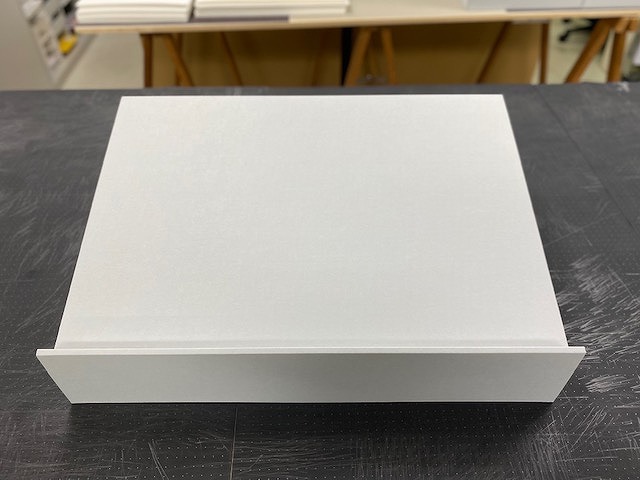

2022年12月5日(月)自重のある書籍の本文を支える簡易型ブックシュー

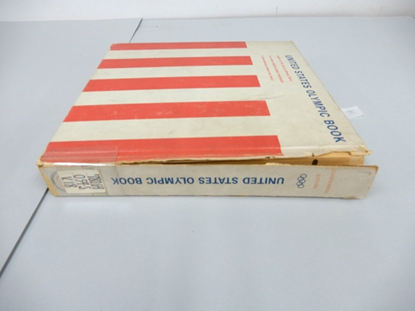

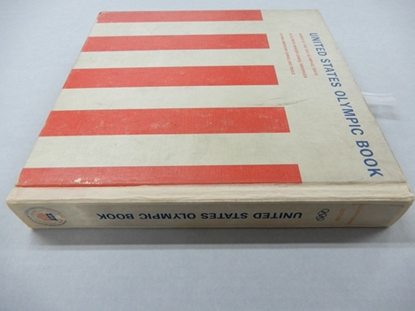

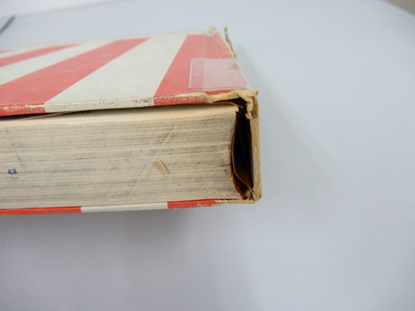

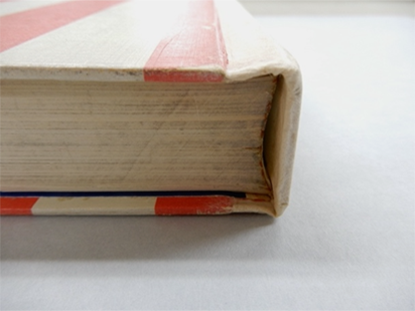

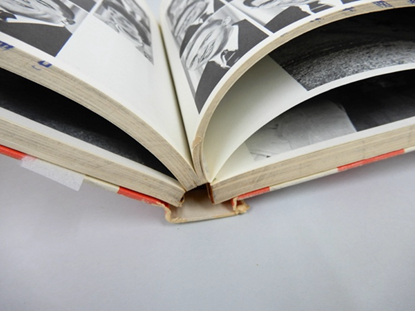

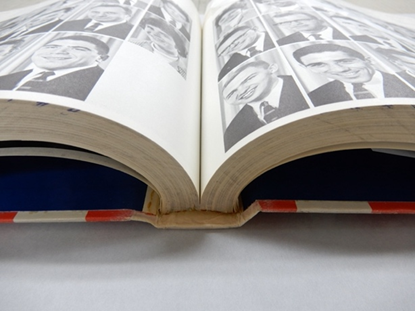

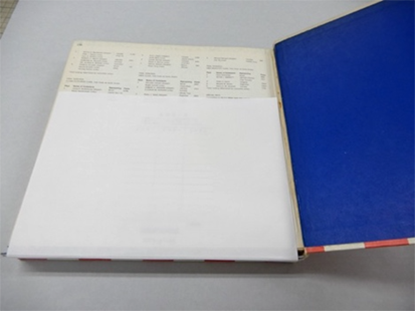

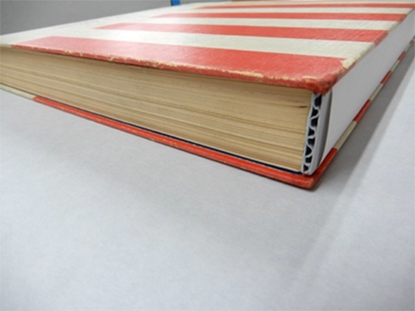

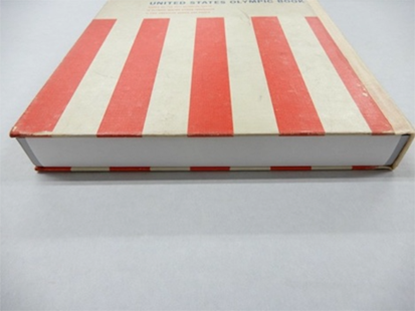

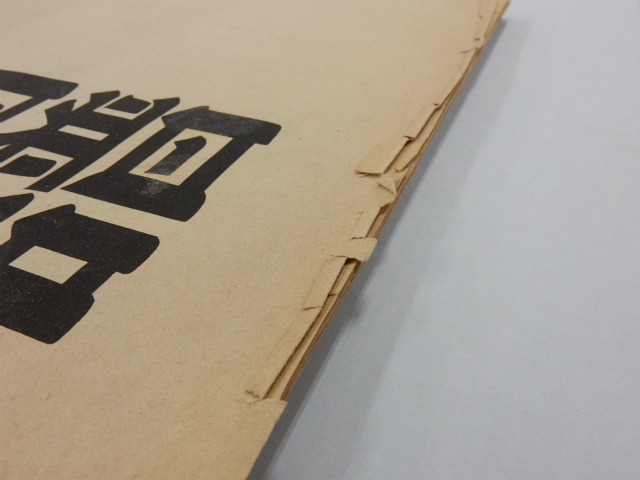

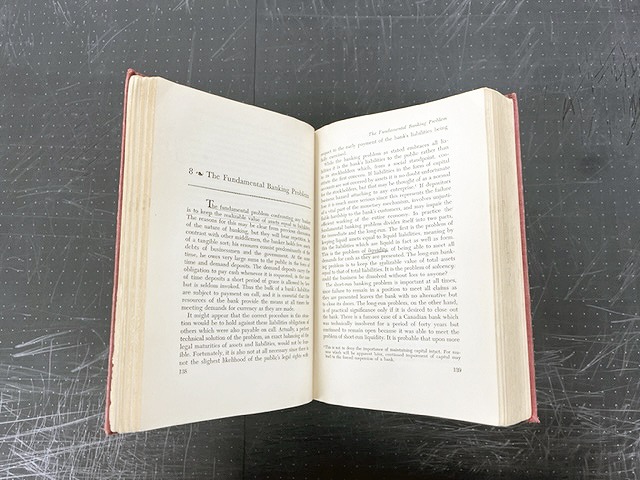

日本体育大学図書館様よりハードカバー製本の図録の修理を承りました。この書籍の本文紙は厚手のコート紙で、自らの重みで前小口側に中身が垂れ下がることにより、ヒンジや見返しノド元に負荷がかかり、背表紙が裂け表紙ボードも変形していました。修理としては、表紙と背表紙を本体から外し、背固めをし直し、表紙と背表紙を本体に再接合する処置を行いました。

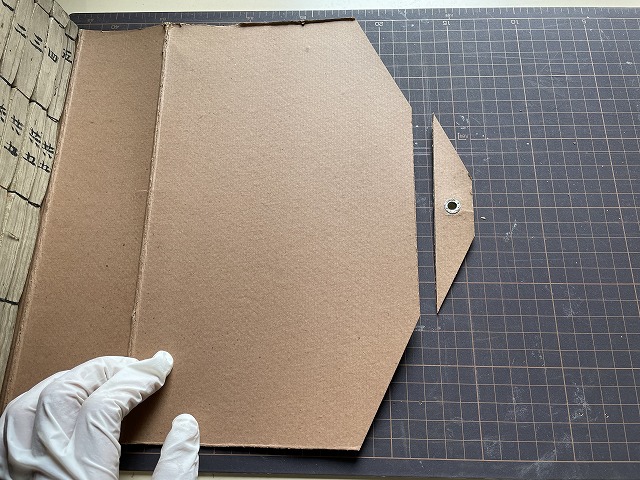

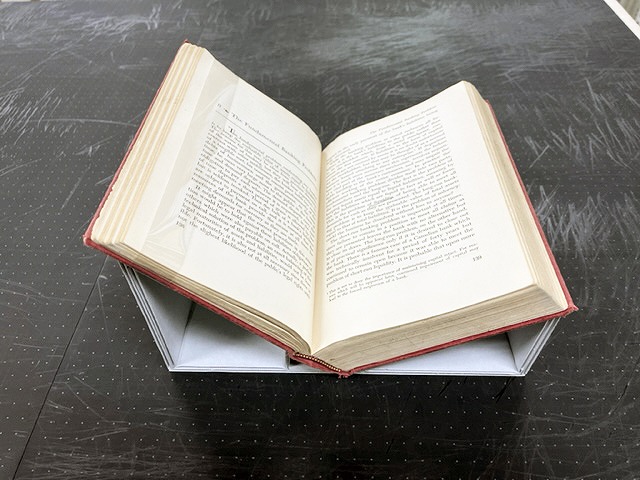

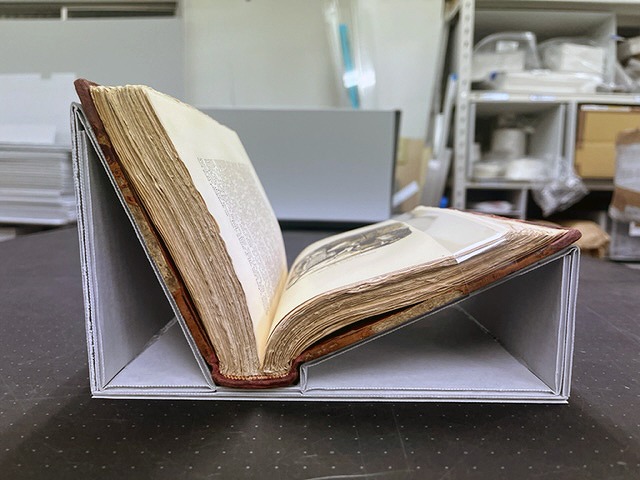

表紙は本体を保護するため「チリ」を設けて作られることがあります。チリ高が大きく本文紙の自重がある大型本やコート紙の本などは、中身が沈んでしまい、そのまま放置しておくと、表装材の裂けや綴じ糸の切断、地側表紙ボードの変形などが次々と発生することになります。このような現象に対して用いられるのが「ブックシュー(book shoe)」といわれるもので、チリ高に合わせたボードを本体の地に添わせることで前述の現象を未然に防ぐものとなります。

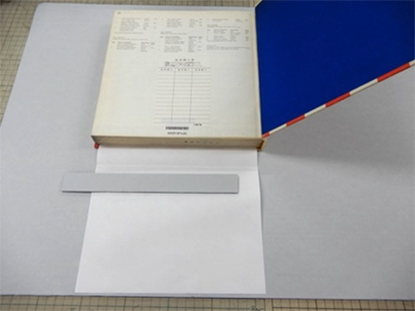

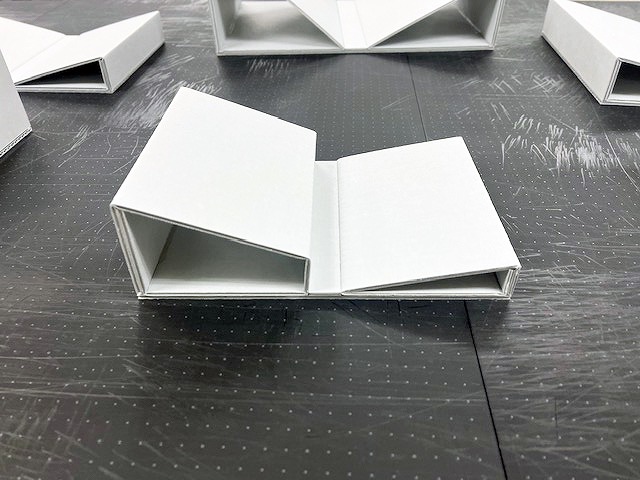

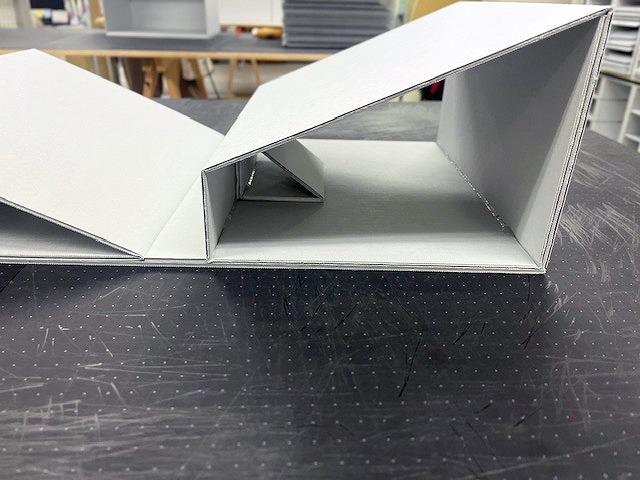

今回、修理をした図録の再配架にあたり、中性紙ボードで作成したブックシューの簡易型パーツを添えました。ブックシューよりも簡易的なものですが、これを本の下部に設置することで中身の沈み込みを防ぐことができます。(弊社では誰にでも作成でき簡単に着脱できることからslip-on shoeスリッポンシューと呼んでいます)。このパーツの材料は、本体の厚み(束)の幅にカットした3mm厚のアーカイバルボード1枚と、薄い中性紙1枚(A4サイズの本の場合A4の中性紙)のみです。添え方は、本の地側にボードを当て、中性紙をおもて表紙とうら表紙の内側に挟み、ボードに沿わせて折り目を付け、そのまま表紙を閉じればシューの装着完了です。縦置きされた大型書籍などは、損傷が起きる前にこうしたパーツを装着することで前述の現象を未然に防ぐことができます。予防的保存処置としてとても有用ですので是非お試しください。

本事例の掲載にあたり、日本体育大学図書館様にご協力いただきました。誠にありがとうございました。

【関連記事】

『今日の工房』

・2016年10月26日 ブック・シュー・スタンドの事例

・2014年04月17日 ブック・シュー内蔵保存箱の事例

2022年11月22日(火)教育掛図資料の修理

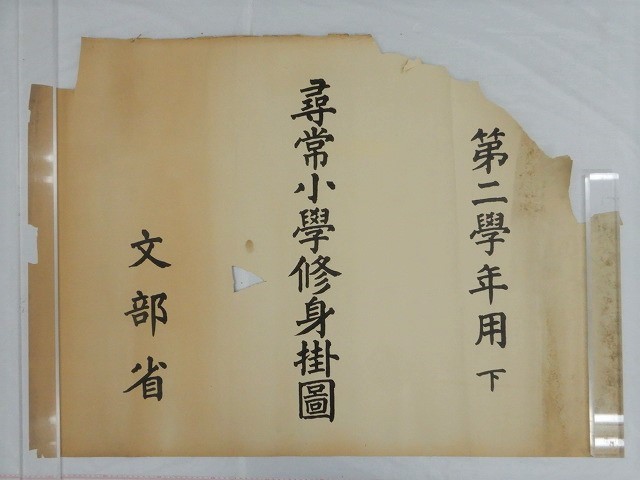

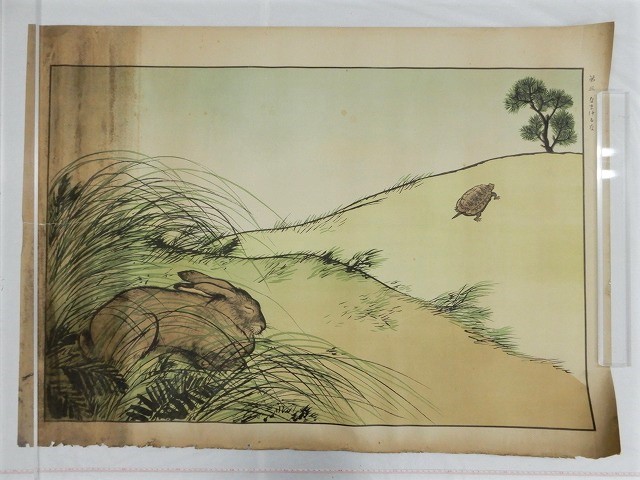

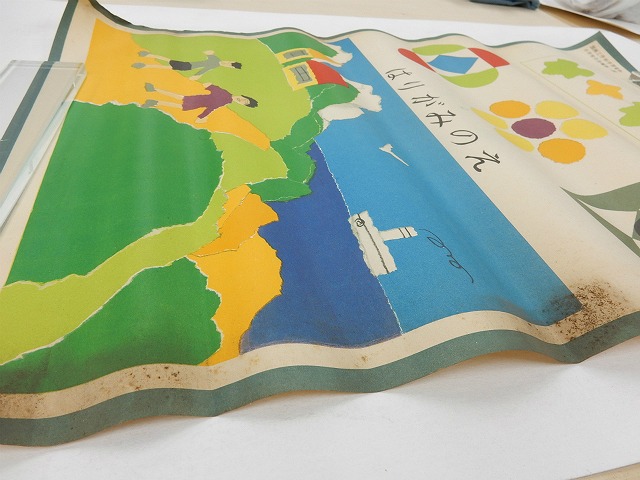

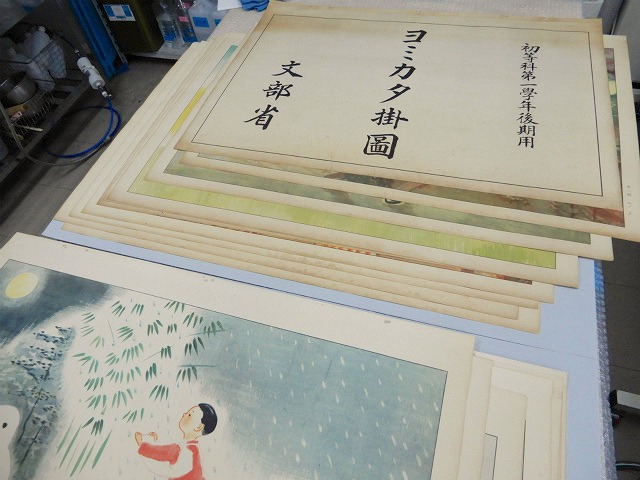

東京大学大学院教育学研究科・教育学部図書室様より、教育掛図約160枚の状態調査をご依頼いただき、その後2年をかけて総数139枚の資料に対して修理を行いました。

教育掛図は、明治以降、新しい教育の始まりを象徴する教材のひとつとして普及し、教室の壁や黒板に掲げて使用されました。江戸時代までの教育現場、いわゆる寺子屋では「読み・書き・算盤」が中心となり、往来物をはじめとする教科書などをそれぞれが持ち、各自に合わせた個別指導だったといわれています。その後明治政府により文部省が設けられ、学校教育の制度化が進んで一斉授業形式が始まると、教育掛図は中心的な視覚教材となりました。しかし、大型で取り扱いにくいため傷みやすく、あくまで備品的な役割だったこともあり破損したものは破棄されてしまうなど、残っているものは少ないといわれています。

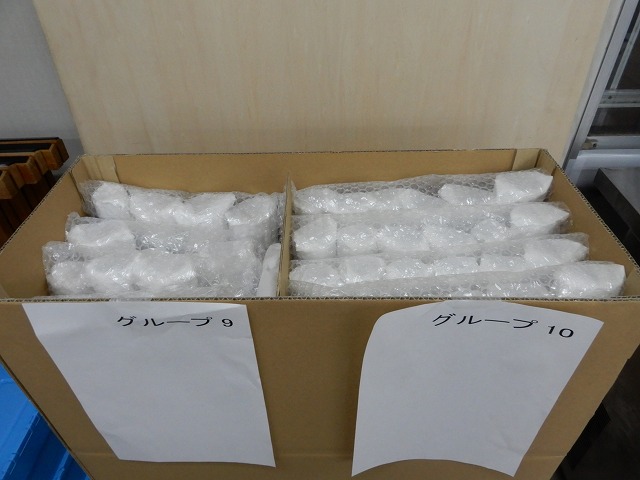

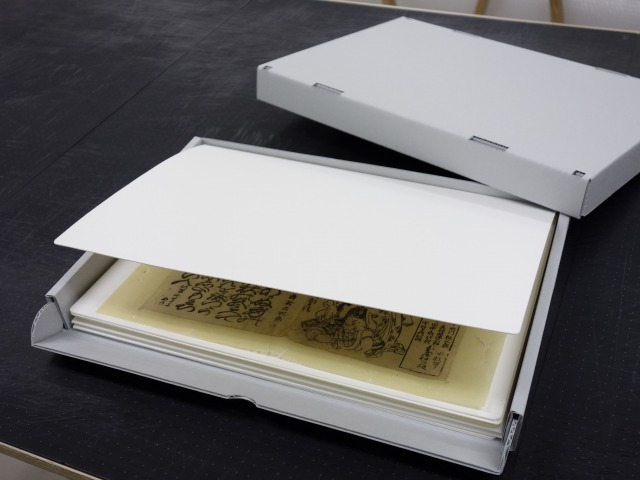

事前の状態調査では、全枚数の確認と付番、タイトル・描写内容の抽出、形態やサイズ等の資料情報および損傷状態の記録、撮影を行った後、1枚ずつ新薄葉紙Qlumin™くるみんに包んで保護し、一旦ご返却しました。その後、図書室様による対象資料の選別が行われた後、再度お預かりして処置を実施しました。

調査前の掛図は、数十枚の資料を束ねたものが10点ほどあり、巻いて紐で縛られていたり、細い筒に入っていたため、強い巻き癖がついていました。また、紙端が潰れて破れや折れが生じ、巻きを開いてみると大きく欠損しているものも多数見受けられました。外観の汚れだけでなく、巻きの内側に入り込んだ塵埃による汚損も目立つ状態でした。

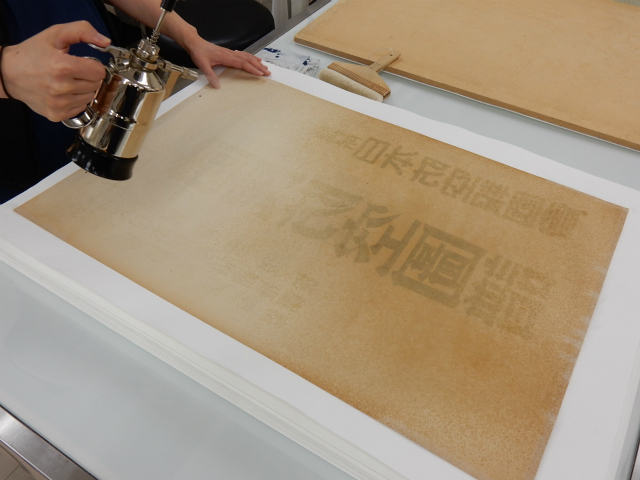

これらの資料に対して、クリーニングスポンジやクロス、刷毛を用いたドライ・クリーニング、フラットニング処置による折れや巻き癖の伸展、破れの修補や欠損箇所の補填を行い補強しました。その後、撮影業者によるデジタルデータの作成を行いました。

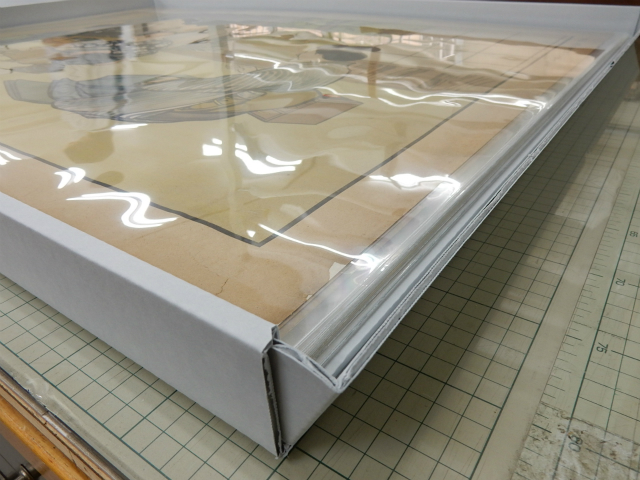

撮影後の資料は、非水性脱酸性化処置を行った後、今後繰り返し利用される際にも資料を傷めることなく、かつ、大型の掛図でも扱いやすいようにフィルム・エンキャプシュレーションを行い、アーカイバル容器「台差し箱フラップ付き」へ収納しました。平置きが難しい大きな掛図については、ロール・エンキャプシュレーションを行い、巻いて「巻子用台差し箱」へ収納しました。

【関連記事】

2022年5月13日(金)戦中掛図資料の修理

【参考文献】

・牧野由理、有賀暢迪(2020)「教育掛図《小学用博物図》の研究:天野皎と明治初期大阪の教育・出版文化」,国立科学博物館研究報告 E類(理工学),第43巻

2022年11月2日(水)本社移転完了及び営業開始のご案内

資料保存器材は2022年10月26日に本社を文京区本郷に移転して、新オフィスで業務をスタートしました。移転休業期間中は、皆様にご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 スタッフ一同新たな気持ちで業務のクオリティとサービスの向上に努め邁進してまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

新オフィスの地図はこちらです。(PDF)

2022年10月4日(火)「シン・修復のお仕事展」2022が開催されます。

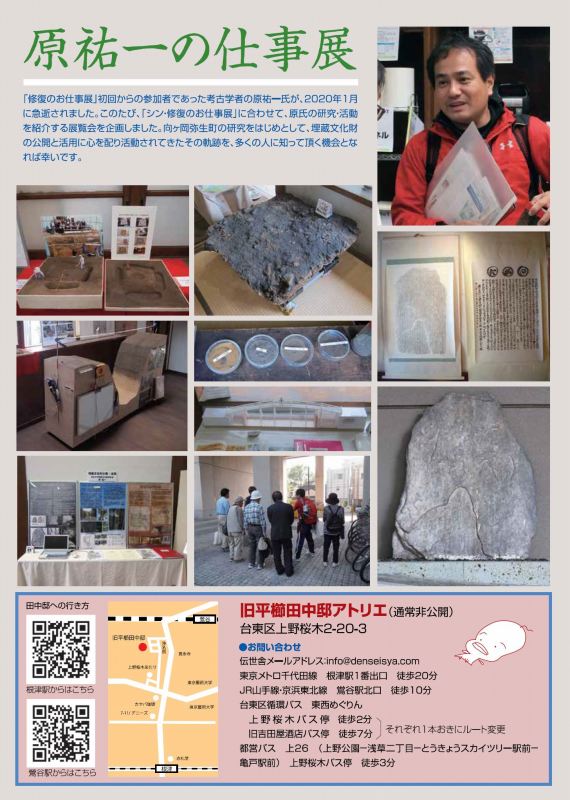

2018年に10回の節目を迎えて終了した「修復のお仕事展」が、芸工展30回の記念に1度だけ「シン・修復のお仕事展」として復活開催することとなりました。

「修復のお仕事展」は分野の違う文化財修復技術者が集まり、それぞれの仕事内容を発表する企画です。毎年10月に「まちじゅうが展覧会場」をキーワードに、谷中・根津・千駄木・日暮里・上野桜木・池之端界隈を舞台に開催される「芸工展」に合わせ、谷中の旧平櫛田中邸アトリエで開催されてきました。

「シン・修復のお仕事展」2022 開催案内より

今回は、各分野の仕事を、それぞれポスター1枚に分かりやすくまとめたものを展示いたします。これは、ミュージアムや学校への出張展示を視野に入れた「持ち運べる展示物」であり、文化財修復の教育普及活動へ向けた試みでもあります。そして、2020年に急逝された、お仕事展仲間の考古学者・原祐一さんの回顧展も併せて開催します。

「シン・修復のお仕事展」実行委員会

芸工展についてはこちら→ https://www.geikoten.net/

会期は10月9日(日)~10月16日(日) 11:00~17:00(最終日は16:00まで)

弊社も修復・保存箱のポスターパネルを展示いたします。私たちの仕事や活動を一般の方々に紹介する機会はあまりないので、興味ある方はぜひお出かけ下さい。会場の旧・平櫛田中邸は大正時代に建てられたアトリエで通常は非公開です。

2022年9月2日(金)大倉精神文化研究所附属図書館様所蔵 貴重和装本に対する保存手当て

大倉精神文化研究所は、1932年(昭和7年)に、実業家である大倉邦彦氏が私財を投じて設立しました。附属図書館は同時にオープンした精神文化の専門図書館です。哲学・宗教・歴史・文学などを中心に、10万6千冊を収集・保存しており、そのうち約4万冊が、附属図書館が誇る貴重コレクション。古文書をはじめとする和装本や、研究所の開設に先立ち大正末から昭和初期に欧州で購入された洋書、大倉氏と親交のあった著名人より寄贈されたものなど多岐にわたります。専門的図書館機能をもった公共図書館として、多くの資料が広く一般に公開され、館内で閲覧できます。また、2022年4月9日には開館90周年を迎え、横浜市の指定有形文化財にも指定されている美しい洋館内にあり、開館当時の什器類などを現在も使い続けるという伝統ある図書館です。

研究所について:https://www.okuraken.or.jp/study/

図書館紹介:https://www.okuraken.or.jp/library/about/

貴重コレクション:https://www.okuraken.or.jp/library/collection/

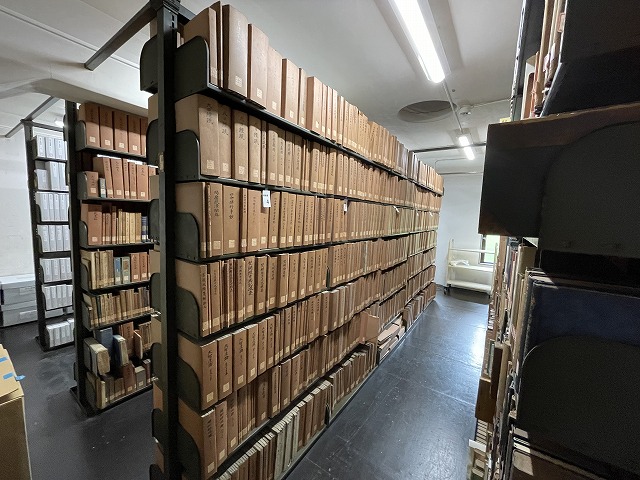

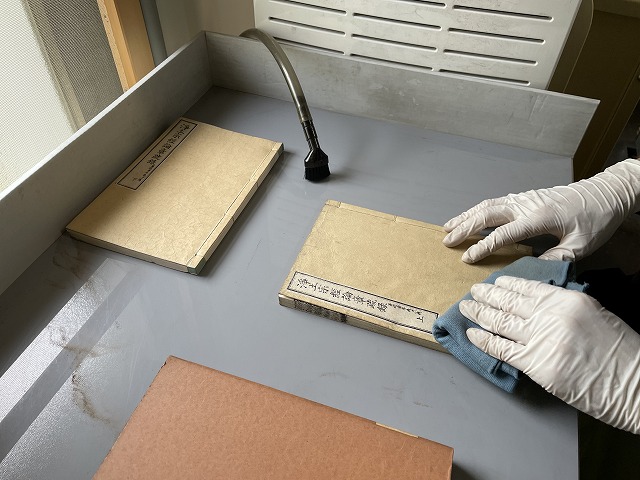

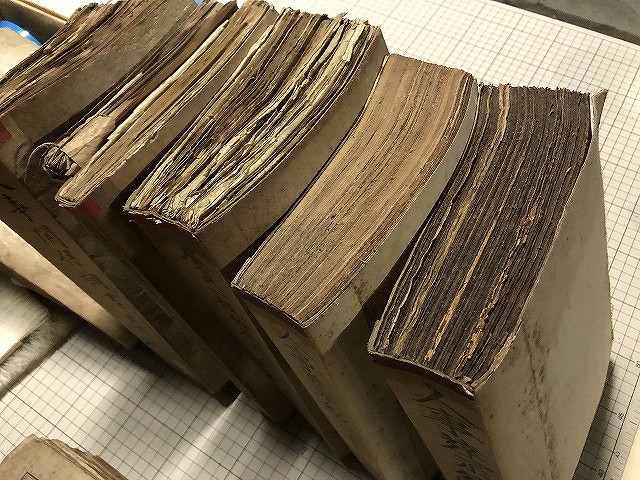

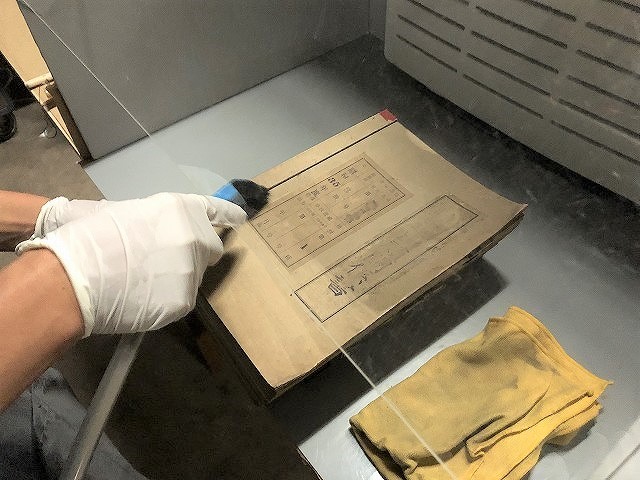

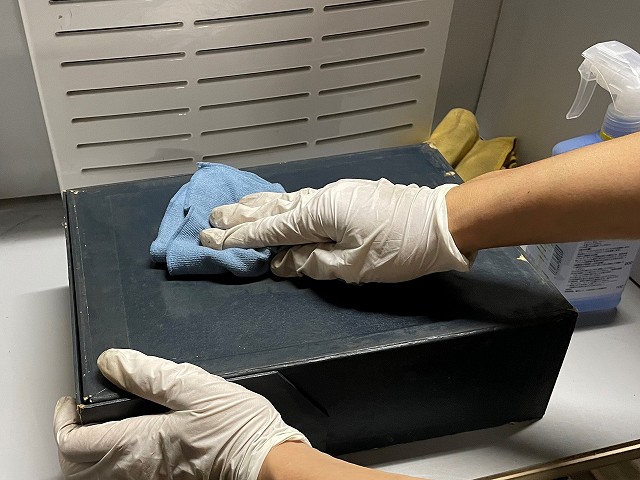

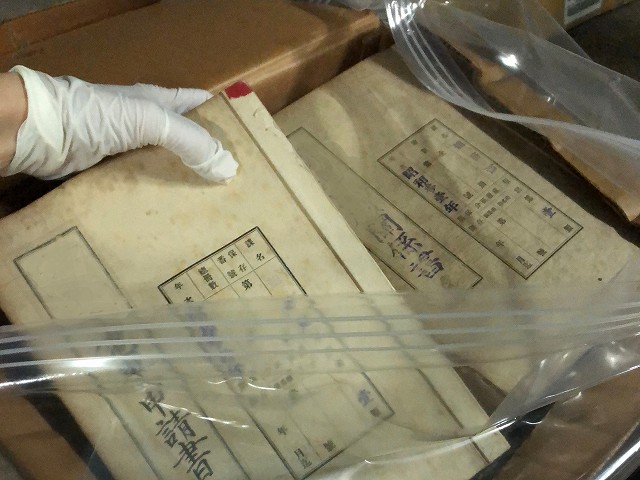

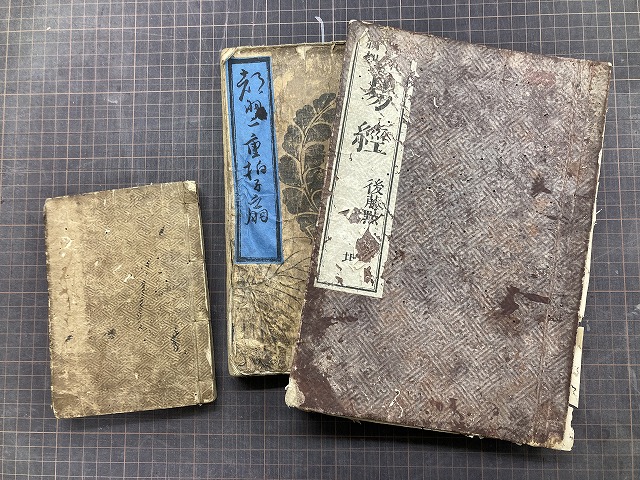

今回、附属図書館様より名古屋大周寺文庫全4,056冊の保存相談を受けました。文庫のほとんどが江戸初期から明治初期の仏教関係の木版本で、ボール紙製の簡易帙に納められていました。簡易帙には金属製の留め具がついており、この留め具の厚みが影響して書架の収納効率を下げ、また、本と本の間にできる隙間にチリやほこりが溜まりやすくなっている状態でした。文庫の保存対応については、既存の簡易帙を活かし、スペースも有効活用したいというご要望から、資料のドライ・クリーニングを行い組み立て式棚はめ込み箱へ収納する方法を提案しました。

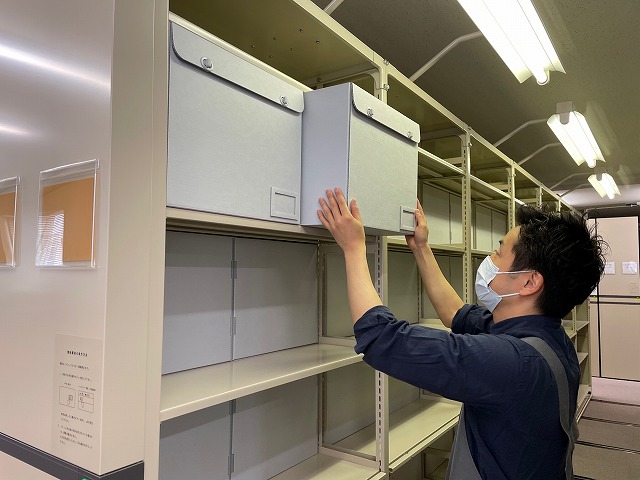

クリーニング作業は、ブラシノズルを装着したHEPAフィルター付き掃除機とクリーニングクロスを使い、資料の外装(表紙、背表紙、裏表紙、天地、前小口)と見返しについたチリやほこりを丁寧に除去しました。簡易帙の留め具箇所は錆が発生しており、また、スペースを圧縮したいというお客様のご希望もあり、カッターで裁ち落としたのちクリーニングしました。スチール棚の汚れは消毒用エタノールを含ませたペーパータオルで拭き取って清掃しました。全73段分に棚はめ込み箱を設置し、元の順番通りに資料を再配架しました。

この度の事例掲載にあたり、公益財団法人大倉精神文化研究所附属図書館様よりご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

【関連記事】

『スタッフのチカラ』

・2015年12月2日 資料に付着した汚れやカビのドライ・クリーニング

・2010年10月27日 衆議院議事部議案課様所蔵資料へのクリーニング、綴じ直し、保存容器への収納事例

『今日の工房』

・2019年6月19日(水)共立女子大学図書館様の貴重書1900点のカビ被害のクリーニングから保存容器収納まで

・2021年7月19日(月)横浜英和学院様所蔵の卒業アルバムのドライクリーニング、保存容器への収納

・2022年2月18日(金)早稲田大学中央図書館様での組み立て式棚はめ込み箱の設置事例

2022年8月4日(木)暑中お見舞い申し上げます

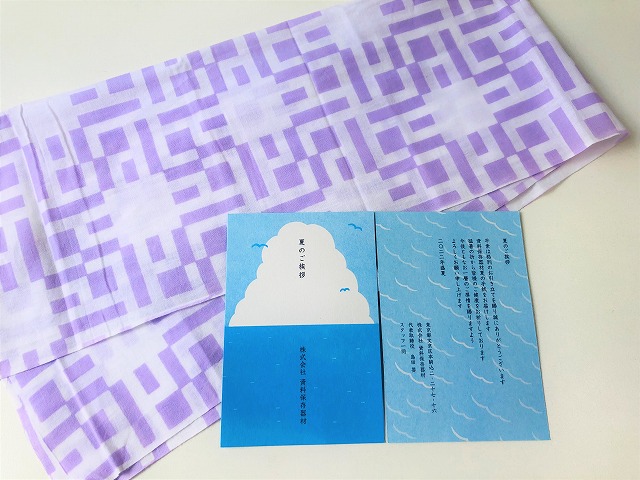

お客様へお届けする暑中お見舞いの手拭いが完成しました。

今年は淡いむらさき色の手拭いに、夏雲の挨拶状を添えてお送りします。

七十二候は「大雨時行(たいうときどきふる)」の頃。晴れた青空に入道雲がわきあがり、時には夏の雨が激しく降る、コントラストの強い季節です。むらさき色も赤と青という対照的な印象の2色が混ざり合ってできる色。色味によっていろいろな表情を見せるむらさき色ですが、夏らしい明るく爽やかな手拭いに仕上がりました。

暑い日にも、急な雨の時にもお使いいただければという思いを込めてお届けします。

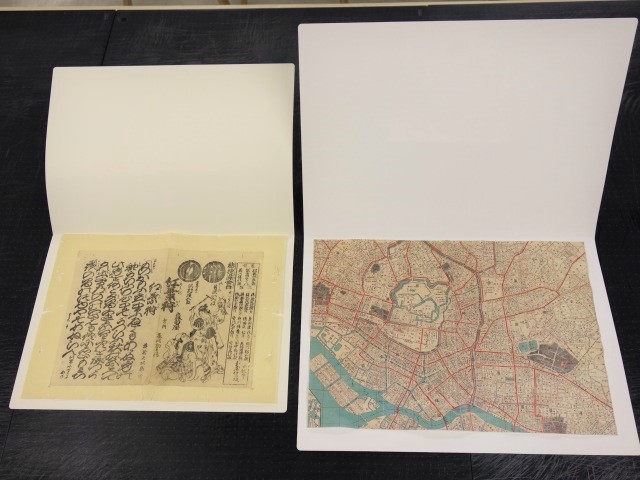

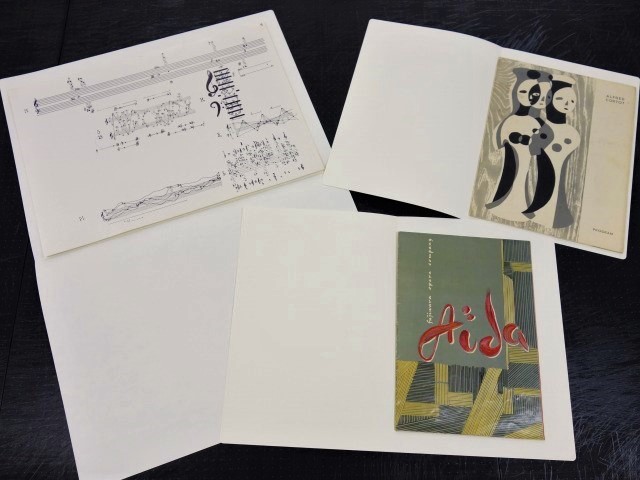

2022年7月26日(火)資料形態や用途に合わせ4種類の素材から選べる二つ折りフォルダー

版画・素描・写真プリント・ポスター・チラシ・生原稿など1枚物の紙資料や、写真フィルム・テキスタイルなど薄手の資料を挟み込んで保管をするための二つ折りフォルダー。資料を重ねて保管する際の表面保護の役割はもちろん、閲覧などで1点ずつ利用する際には資料に触れずに安全に持ち運ぶことができます。フォルダーは用途に合わせて以下の4種類の素材からお選びいただけます。

書類や原稿などの一般紙資料用には、弱アルカリ紙のフォルダーを2種類の厚みから選択できます。薄口のAFプロテクトH104.7g/㎡(厚み0.13mm)は保存封筒に使用されている紙で、比較的軽めの資料を挟み込む場合や、収納後に厚みを出したくない場合に利用ください。厚口のAFプロテクトH209.4g/㎡(厚み0.26mm)は紙面にダメージがある資料用など、より安全に取り扱う必要がある場合にお勧めします。

アルカリに敏感な、写真(フィルム・プリント)、青焼き図面、テキスタイル(染色品・ウール・シルク)などの資料用には、アルカリを含まないノンバッファ紙のフォルダーを使用ください。薄口のピュアガード120(厚み0.15mm)は写真用封筒などに使われています。厚口の3F(厚み0.8mm)は画用紙ほどの厚みがあるため、大判の紙資料なども安全に持ち運ぶことができます。

定型品はA4用・B4用・A3用の3種類のサイズがあります。仕様と価格は商品ページでご確認ください。定型品は各サイズの定型封筒へ収納ができます。また、定型品以外のオーダーサイズも各種素材で製作可能です。

【関連記事】

『今日の工房』

2018年9月26日(水)閲覧時の出納をし易くした浮世絵用保存箱の作製(専修大学図書館様の事例)

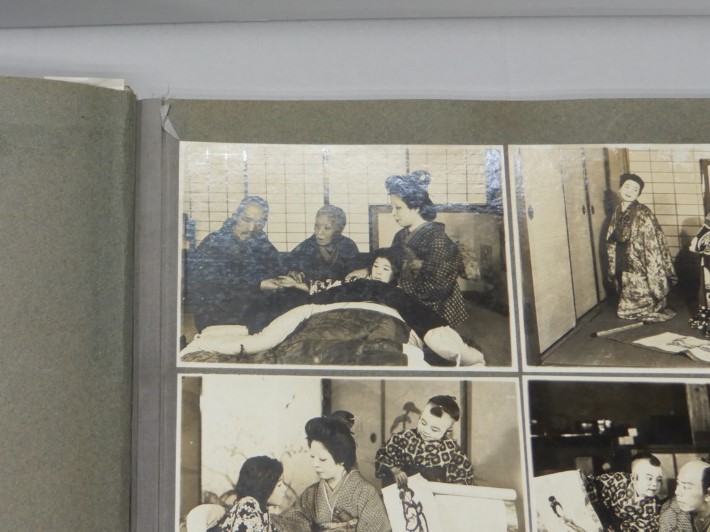

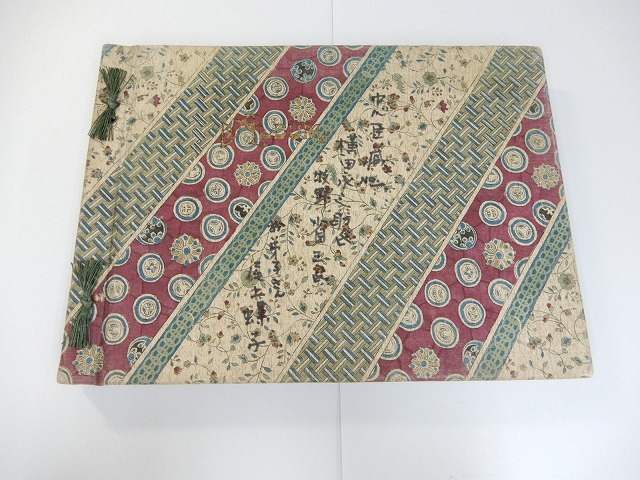

2022年7月11日(月)国立映画アーカイブ様所蔵 アルバム「忠臣蔵」2点の修理

日本で唯一の国立映画専門機関である国立映画アーカイブは国内外の(デジタル作品を含む)映画及び図書などの映画関連資料を所蔵しており、関連資料についてはノンフィルム資料ともいわれ、ポスターやシナリオ(台本)、スチル写真、プレス資料、技術資料など多岐にわたります。

(詳しい所蔵内容については、こちらをご参照ください。)

今回、国立映画アーカイブ様より修理のご依頼をいただいたアルバム「忠臣蔵」2点は、日本最初の映画スター尾上松之助が主演した『忠臣藏 天の巻 人の巻 地の巻』(1926年、日活製作、池田富保監督)のスチル写真やスナップ写真からなるアルバム(2冊で計183点の写真を収める)で、松之助を顕彰する京都の団体「尾上松之助遺品保存会」からのご寄贈品とのことです。

アルバムは平綴じで角裂が付いた和装丁の構造で、表装の擦れやヒンジ部の台紙を繋いでいるクロスの剥がれなどが見られました。また、貼付されている写真は、酸性台紙の影響による銀鏡化や閉じた際に向かい合う写真どうしが固着し、画像面の一部が損傷しているものが見られました。今回はオリジナルの表装を活かしつつ、写真の劣化予防のために台紙の脱酸性化処置を行う方針で処置を進めました。

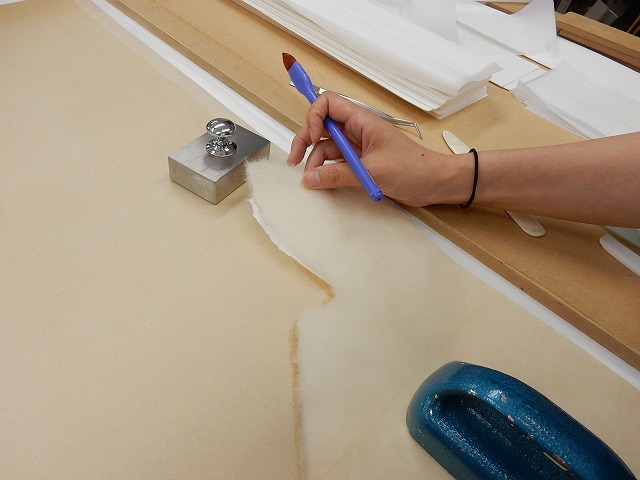

まず、綴じを外して解体し、台紙の脱酸性化処置に備えて、貼付されている写真すべてを一旦台紙から剥しました。写真は裏面全体に糊付けされており、台紙と写真の隙間がまったくなかったため、写真の周りに切り込みを入れ、そこにヘラを差し込み台紙から剥していきました。その後、台紙ヒンジ部のクロスの剥がれなどを糊止めした後、Bookkeeper法による非水性脱酸性化処置を行いました(処置前:平均pH4.7、処置後:平均pH7.8)。剥した写真は元の位置に貼り戻し、元の装丁に仕立て直した後、写真同士の接触を防ぐため、間紙を挟み込んで仕上げました。

この度の事例掲載にあたり、国立映画アーカイブ岡田秀則様より掲載のご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

【関連記事】

『今日の工房』

・2021年6月28日(月)野外彫刻展作品をおさめた写真アルバムの修理

・2018年12月5日(水)東京都美術館様のアルバム貼付写真6,650枚への保存手当て

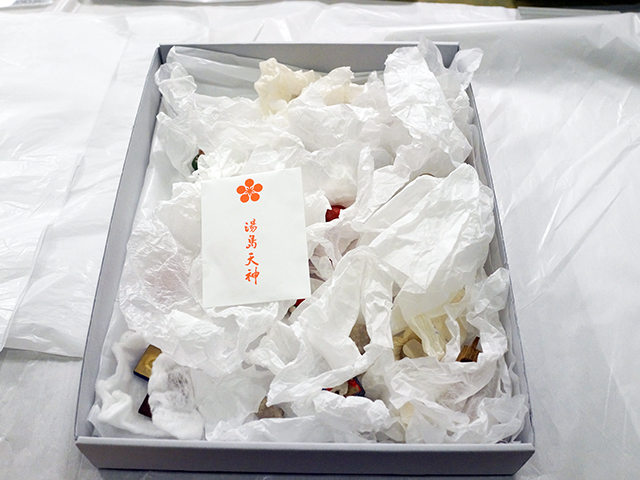

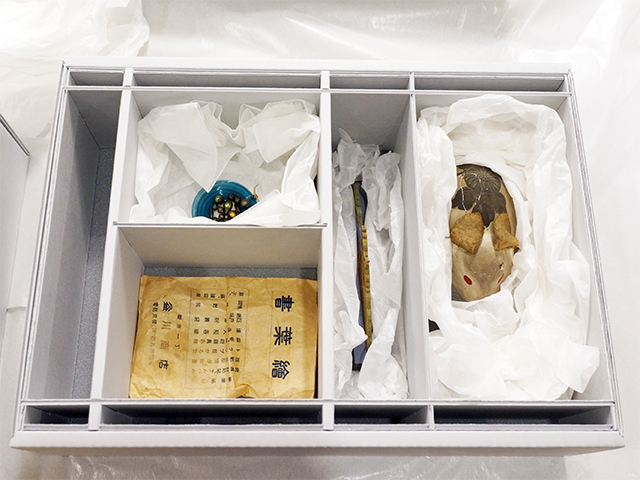

2022年7月1日(金)文豪・泉鏡花の兎(うさぎ)コレクションを収納する保存箱を作製しました。

慶應義塾大学三田メディアセンター(慶應義塾図書館)様では、泉鏡花の自筆原稿・遺品を多数所蔵しており、今回は、そのなかから泉鏡花の兎コレクションを収納する保存箱をご依頼いただきました。

鏡花は自身の干支(酉)の向かい干支である兎(卯)の置物を愛し生涯に渡って蒐集しました。そのきっかけは、幼少のときに母親からもらった水晶の兎だそうです。向かい干支にまつわるものを身の回りに置くと縁起がいいという言い伝えから、置物や玩具などの物に留まらず、身に着ける着物の帯に兎柄をいれるほど徹底していたそうです。

■泉鏡花が憑かれたように集めた兎の置物【文士の逸品No.16】2018/4/19 サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイトより

https://serai.jp/hobby/302443

兎の置物は陶磁器、張り子、竹細工など、いろいろな材料が用いられており、薄葉紙に包まれ一つの箱にまとめて収納されていました。

保存箱として、兎の置物を個別に収納するための仕切り付き台差し箱と、コレクションをまとめて収納するための被せ箱を製作しました。個々の兎は、和紙の揉み紙のように揉みこんで柔らかい布地のようにした新薄葉紙Qlumin™くるみんで包み、各部屋へ収納しました。部屋の隙間にもクッションのように使用しています。箱の床面には緩衝材としてプラスタゾートを敷いています。

本事例の掲載にあたり、慶應義塾大学三田メディアセンタースペシャルコレクション担当の倉持隆様、竹内美樹様に多大なるご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

【関連記事】

『今日の工房』2021年10月29日(金)慶應義塾大学三田メディアセンター様所蔵「A.N.L. Munby旧蔵 書字の歴史に関する資料箱」を収納する保存容器を作成しました。

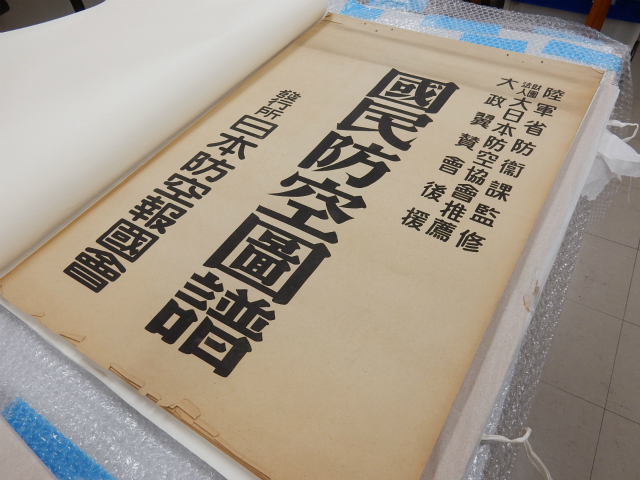

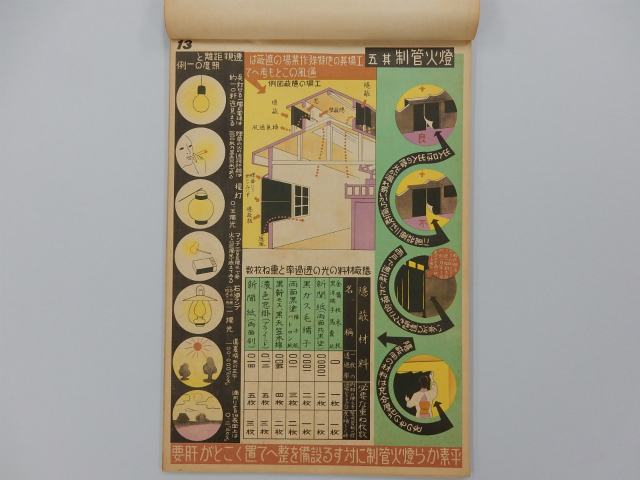

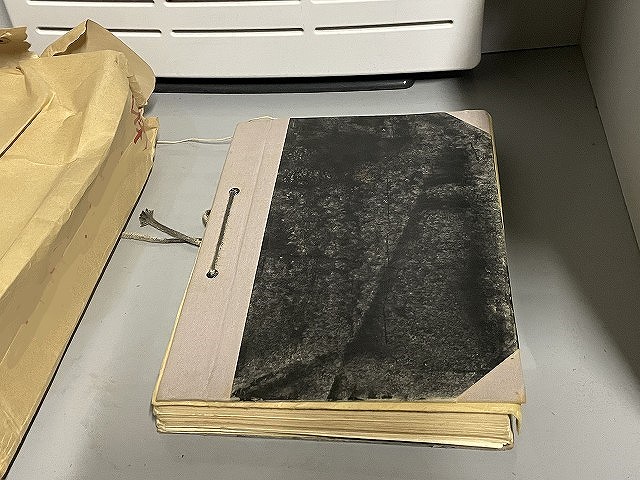

2022年5月13日(金)戦中掛図資料の修理

東京都生活文化スポーツ局文化振興部様より、掛図「国民防空図譜」修理のご依頼を承りました。

掛図は明治以降、主に学校で使用する視覚教材として普及した形態で、教育掛図とも呼ばれます。絵図が印刷されている厚口の紙を重ね、上部を木材で挟み、金属製の挟み具や釘、鋲などで紙束と合体し、カレンダーのように黒板や壁に吊り下げて使用していました。図書というより教具・備品としての性質があり、加えて、大判のため保管しにくい・扱いにくいことから傷みやすい傾向があります。

今回修理を行った「国民防空図譜」は学校教材ではありませんが、昭和18年の戦時下に発行され、空襲による被害を抑えるための防火、消防活動や灯火管制、救護措置などについて、民衆に対して分かりやすいよう多色刷りの鮮やかな色彩で解説されています。これら本紙37枚からなる掛図は、掛け具の木材からは既に外され、上辺は接着剤で貼り合わせてあり、本紙周縁に細かい破損や汚れが見受けられる状態でした。まずは掛図を一枚ずつに分離し、破損箇所の修補、酸性物質による劣化を予防する脱酸性化処置を行いました。さらに、このあと資料は分離したままの状態で保存されるため、取り扱い時の保護資材としてアーカイバル・クリアホルダーへ収納しました。

この掛図は今年3月に開催された「東京空襲資料展 池袋芸術劇場会場」にて実物展示されました。会場では、修理工程を掲載した解説パネルも一緒に展示していただきました。

【関連記事】

『今日の工房』

・2021年3月26日(金)予防のための「フィルム・エンキャプシュレーション」−紙をくしゃくしゃに潰す実験

2022年4月15日(金)貴重な書籍や資料の展示に使う展示台をアーカイバルボードで製作しました。

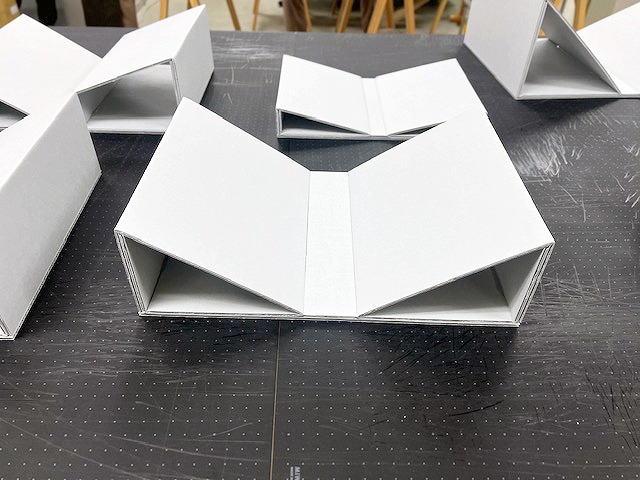

今回180点にも上る展示台を作製するにあたり、書籍一点一点の特徴に合わせて、文字や挿絵が鑑賞しやすいよう、ご担当者様との綿密な打ち合せを行いました。

書籍ごとに展示台の左右の大きさや傾斜角度、展示台にかかる荷重バランスも変わるため、強度が必要な箇所には補強を入れたり、重く分厚い書籍の場合には本の背を支える背当てを組み込んだり、コンパクトな構造ですが開いた状態の書籍をしっかりと支えかつ開いたページを鑑賞しやすいつくりになっています。また、該当ページをきれいに開きたい場合は、傾斜面の裏にポリエステル製のテープを通して資料の端を抑えることもできます。

資料を展示する際に、より良く見せたい、また展示品に変化をつけたいと思うあまり、書籍の背やページが湾曲したり、無理な力がかかり全体がゆがんだ状態になったり、負担のかかる展示方法をとることがあります。また、本は綴じの構造や装丁形式そのものが破損の原因になることもあるので、それぞれの装丁形式の特徴やストレスポイントを考慮しながら展示台を設計しました。

【関連記事】

『今日の工房』

・2021年11月11日(木)アーカイバルボードで作品展示用の斜台を製作しました。

・2018年8月22日(水)本を展示する際の簡易な「支え」は、アーカイバルボードで自作できます。

・2009年09月10日(木)本の閲覧や展示のために使われる書見台

2022年3月29日(火)年度末、たくさんのご依頼をいただきありがとうございました。

桜が咲く季節になり、ようやく春めいてきました。おかげさまで、例年と同様に、弊社は繁忙期を迎えております。年度末業務の締め括りで慌ただしい日々が続き、スタッフはフル回転で仕事に取り組んでいます。

完成した保存容器、修理の終わった資料は、お出しする書類の最終確認後、順次お客様の元へ発送、ご納品に伺っております。

新年度の4月以降もどうぞよろしくお願いいたします。

2022年2月28日(月)長期保存文書約200箱の殺虫・殺卵とカビの不活性化、クリーニング処置 事例紹介

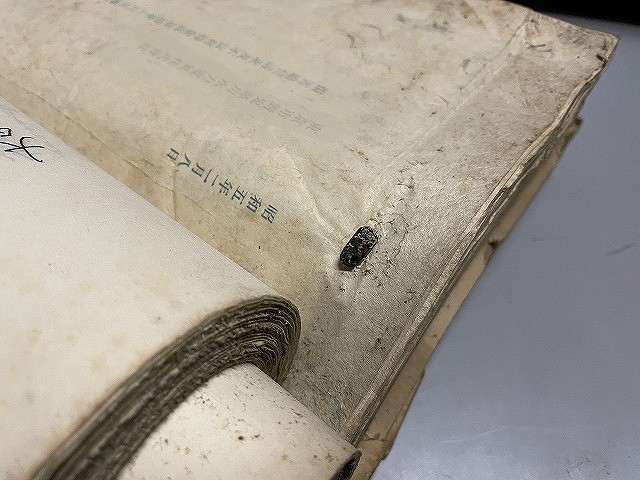

日常的には使用しないものの残しておく必要がある大量の重要な長期保存文書があり、段ボール箱に入った状態でコンクリート壁・床の倉庫に保管されていました。段ボール箱は文書が重いために変形、破損しているものもあり、中の文書は表紙や小口への塵芥の堆積、虫の死骸や、卵、巣、カビが発生した痕跡が見受けられました。こうした資料は、利用の際に手を介して表面に堆積した汚れを本紙の内側に広げてしまったり、飛散した塵芥やカビによる健康への影響があるだけでなく、資料の移動に伴い付着していた虫やカビなどを別の場所に持ち込んでしまう恐れがあります。これら文書のうち、約200箱の目録化と保存倉庫への移動を行うにあたり、事前にクリーニングと無酸素処置による殺虫・殺卵、カビの不活性化処置を行いました。

資料は、飛散を防止するためのドライクリーニング・ボックスやHEPAフィルター付きの掃除機を使い、1点ずつ表紙や小口、段ボール箱を吸引し、資料の素材に応じて消毒用エタノールを噴霧したクリーニングクロスで表面のふき取りを行いました。さらに、本紙の点検を行い、汚れの著しい箇所をクリーニングしました。

今回の事例では、運び出しまで引き続き倉庫に保管されるため、クリーニング後に段ボール箱ごと無酸素パック「モルデナイベ」に収納し、3週間以上無酸素状態にすることで完全な殺虫・殺卵、カビの不活性化処置を行い、搬出までその状態を維持するようにしました。対象の文書には薬剤に敏感な青焼き図面が多数含まれていましたが、無酸素パック「モルデナイベ」による処置は薬剤を用いないため、こうした多様な素材の紙を含む文書類にも区別なく使用することができ、文書1冊、1箱からの処置も可能です。

【関連情報】

資料に付着した汚れやカビのドライ・クリーニング

東京学芸大学附属図書館様 耐震改修工事に伴う、貴重書のモルデナイベ収納、および資料・書棚のクリーニング

『今日の工房』

2019年6月19日(水)共立女子大学図書館様の貴重書1900点のカビ被害のクリーニングから保存容器収納まで。

2022年2月18日(金)早稲田大学中央図書館様での組み立て式棚はめ込み箱の設置事例。

早稲田大学中央図書館は全体で27,705平方メートルを有し、収蔵可能規模は400万冊にのぼります。すべての図書は一部の重要書をのぞき利用者がじかに手にとってみることができる開架式書架に配架されています。この他に、閲覧個室、展示室、AVホール、マイクロ資料閲覧室など、多彩な利用者のニーズにこたえる施設が準備されています。

早稲田大学中央図書館ホームページより抜粋https://www.waseda.jp/library/libraries/central/about/

今回、図書館蔵書の未製本雑誌(特殊コレクション)約9,000冊を収納するための組み立て式棚はめ込み箱の製作と設置作業をご依頼いただき、雑誌・新聞が配架されているバックナンバー書庫の棚50段に100箱を設置しました。棚はめ込み箱の前蓋には書誌情報カードを差し込むカードホルダーRを取り付けています。

この度の事例紹介にあたり、 早稲田大学中央図書館様より掲載のご協力をいただきました。心よりお礼申し上げます。

【関連商品】

・組み立て式棚はめ込み箱

・カードホルダーR

【関連記事】

『スタッフのチカラ』

2008年10月30日 新聞合冊製本の保存事例 ―読売新聞社様の導入事例―

2009年07月21日 東京国立博物館における両開き棚はめ込み式保存箱

2012年07月20日 東京大学地震研究所図書室様におけるトレー付き倹飩式棚はめ込み箱の導入事例

『今日の工房』

2021年2月15日(月)山階鳥類研究所様のご依頼で棚はめ込み式保存箱を製作しました。

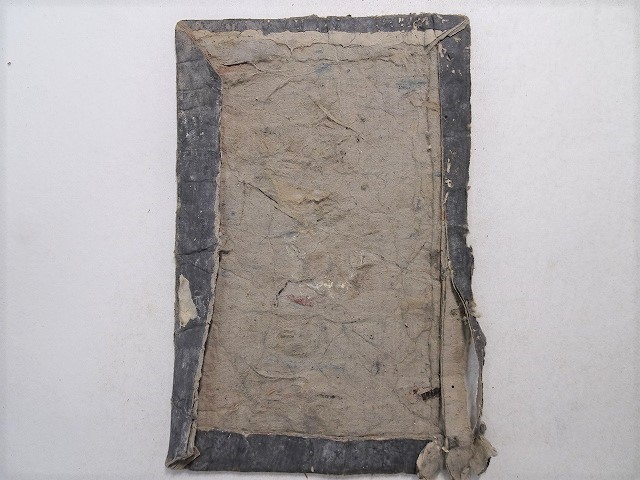

2022年2月1日(火)和装本の表紙に使われている再生紙

修理でお預かりする和装本の表紙を見ていると、表紙の紙には青色や黄色、栗皮色などの染紙が使われていたり、植物文様や刷毛目、卍繋ぎといった文様が印刷、空押しされているなど意匠が凝らされているものをよく見ますが、芯材の多くは灰色で厚さにもムラがあり、藁や紙片、髪の毛などが混じっていることが肉眼でも確認できます。芯材に使用されているこのような紙は古紙を再生した「漉返紙」と呼ばれるもので、墨書きの反故紙を原料として漉いているため、紙の色が全体的に灰色をしています。漉返紙が作られていた地名をとって「浅草紙」や「湊紙」、「西洞院紙」などとも呼ばれ、明治以降も安価な下級紙として浸透していたようです。手元にあった明治時代の和装本のサンプル(『明治新刻 易経 坤』、明治15年)の表紙の芯材にも髪の毛や糸くずが見られました。

芯材は通常見返しが貼られているため隠れている部分ですが、修理を通して、古くから製紙原料として古紙を再利用してきた様子や当時の文化などをうかがい知ることができます。

【参考文献】

小川剛生・中野真麻理編、『表紙文様集成 調査研究報告 25号別冊』、国文学研究資料館調査研究事業部、2004

【関連記事】

『今日の工房』

・2021年4月7日(水)修理を通して知る『ちりめん本(縮緬本)』の魅力

・2017年3月15日(水)和装本(四つ目)を仕立て直す。

2022年1月21日(金)「文書資料の整理・保存に欠かせない収納容器を考えるー 」

古文書と新聞用の組み立て式保存箱を試作しながら検討を行っています。

従来品の中性紙製もんじょ箱は容積が大きく、古文書や新聞を大量に収納できることがメリットですが、重量がかさむと持ち方によっては持ち手部分が破けてしまったり、通い箱のように何度もくり返し使用すると裂けたりすることがありました。また、書架の棚サイズに合わないことから、もんじょ箱に収納した状態で書庫の床や廊下に直接置かれて埃が積もったり、積み重ねた状態で環境が安定しない場所に長期間置いたことで、箱が潰れて資料が損傷してしまうなどの状況も多々見受けられました。

大量収納できる点とその価格から多くの支持をいただいているベストセラーの箱ですので、新しい視点で従来品を見直し、組み立てやすさや使用感を一段と改善することを目標に試作を続けています。

2021年12月24日(金)本年もお世話になりました。

早いもので、2021年も残すところあとわずかとなりました。本年も多くのお客様からのご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。

師走という名の通り、慌ただしい日々が続いていますが、年末の仕事納めに向けて奮闘しています。また、新年を迎える準備も着々と進行中です。

今年も1年間、弊社ブログをご覧いただき、ありがとうございました。来年も資料保存に関する私どもの取り組みの様子を発信してまいりますので、ご覧いただければ幸いです。

どうかみなさま、よいお年をお迎えください。

年内(2021年)は12月27日(月)17時まで営業、

新年(2022年)は1月4日(火)より通常営業いたします。

2021年12月17日(金)汚染ガス吸着シートGasQ®ガスキュウの保管に便利なガスバリア袋

汚染ガス吸着シートGasQ®ガスキュウのロール品を購入されたお客様よりその保管方法をご相談いただくことがあります。ご相談の理由は、保管場所に問題がある、茶段ボールでの梱包は避けたい、既存の梱包材を再利用できなくなってしまった、密封してガス吸着性能を維持したい、汚れやホコリから守りたい等々、空気に触れることがないように状態良く保管できる「密封袋」が欲しいという声もありますので、ロール品専用の保管袋として使うガスバリア袋をあわせてご案内しています。

この保管袋はMoldenybe®モルデナイベの大型サイズ「内寸:310×幅1,360ミリ」を転用したもので、GasQ®ガスキュウのロール品を収納するのに最適なサイズです。長辺開口部がスライドチャック式で使い勝手が良く、保存性にも優れています。

モルデナイベのガスバリア袋は空気と液体を通さない高いバリア性能を持つので、大気中の汚染物質、汚染ガス、外気からの湿気を遮断します。袋内に入れるシリカゲルや吸湿剤の吸湿効果を長く持続させることもでき、これらと組み合わせて文化財修復で使用する和紙や裂、不織布シートなどの素材を適切に保管するための袋としても活用されています。

【関連商品】

・無酸素パックMoldenybe®モルデナイベ

・汚染ガス吸着シートGasQ®ガスキュウ

【関連記事】

『今日の工房』

・2016年8月3日(水) 無酸素パック「モルデナイベ」は工房でも加湿や修理用の材料の保管などに活用しています。

・2017年3月9日(木)殺虫処理が館内で簡単・安全・確実にできる無酸素パック『Moldenybe®モルデナイベ』の大型サイズをラインアップしました。

・2020年6月25日(木)これからの時期に気をつけたい虫菌害―無酸素パック「モルデナイベ」の効果的な導入・運用のために

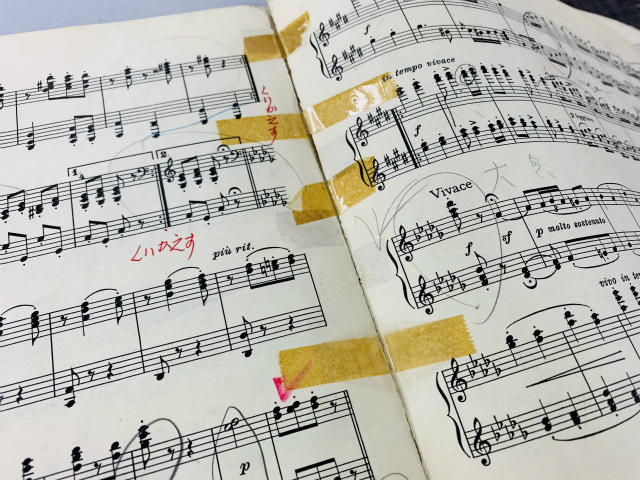

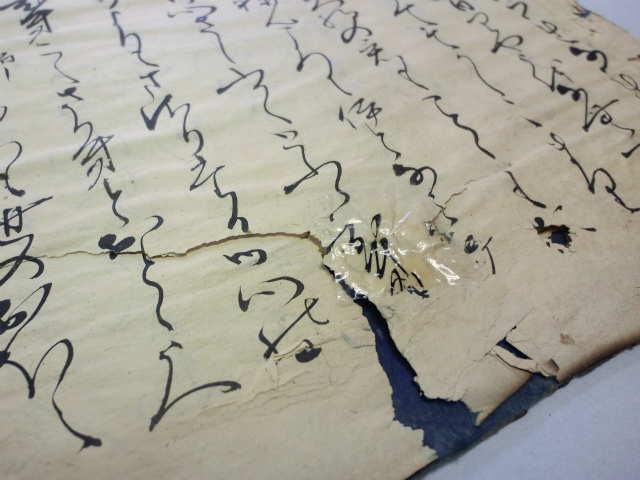

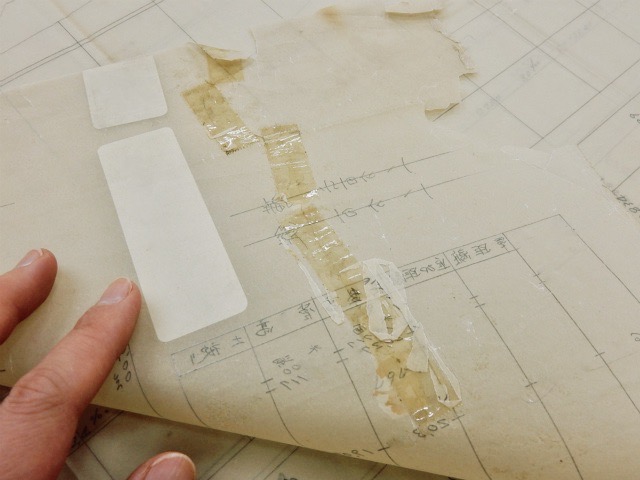

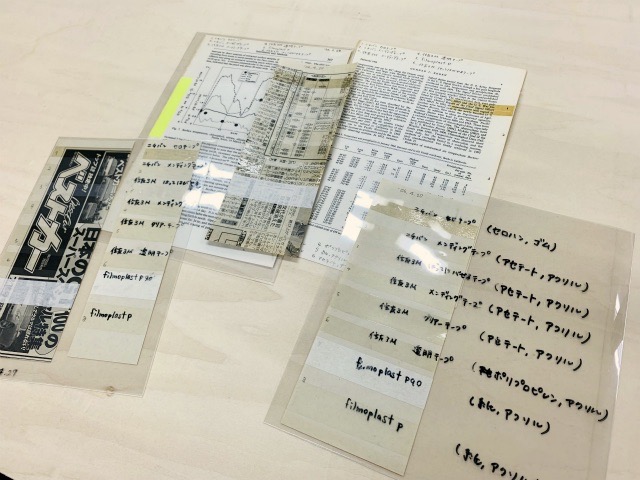

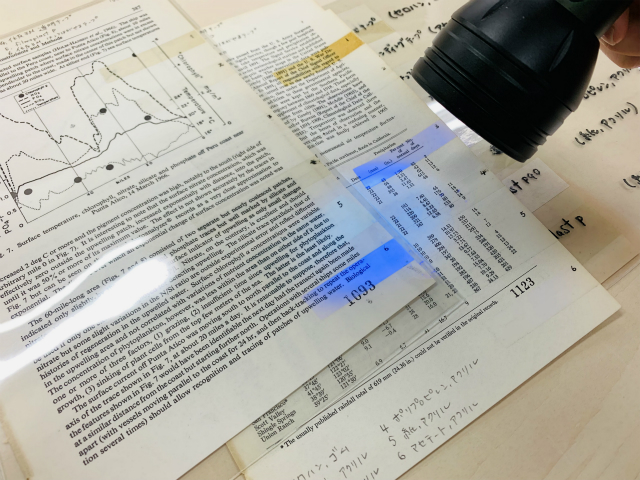

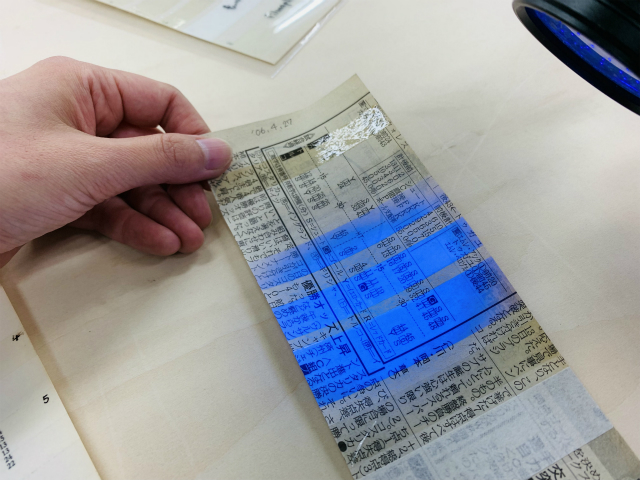

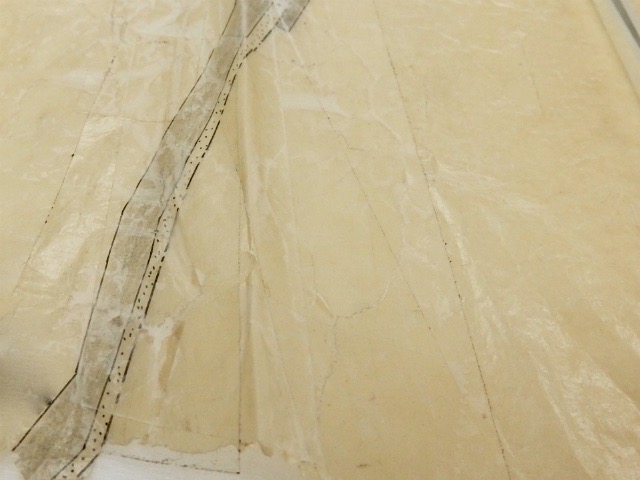

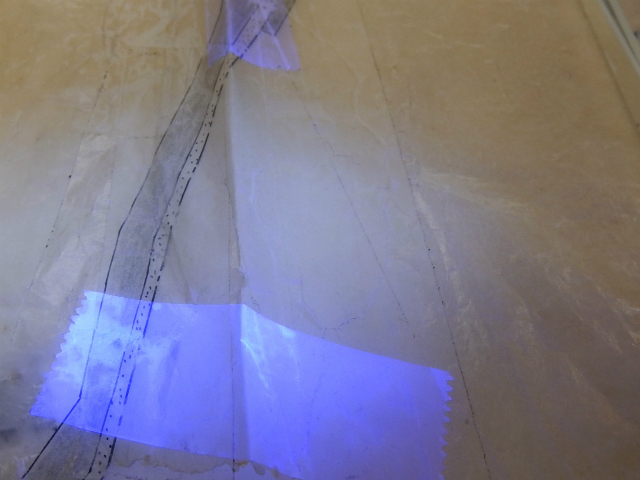

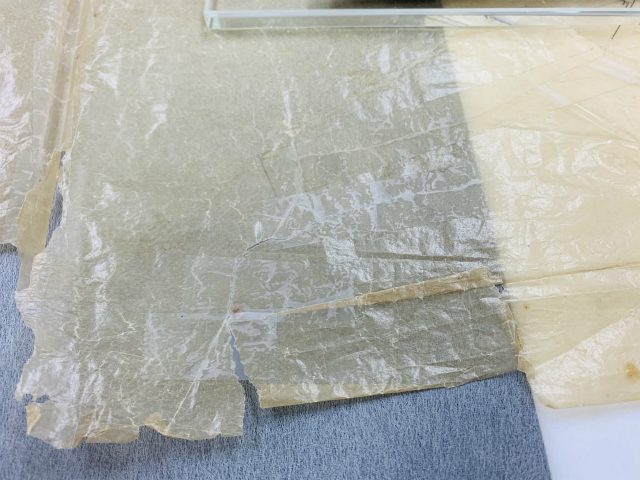

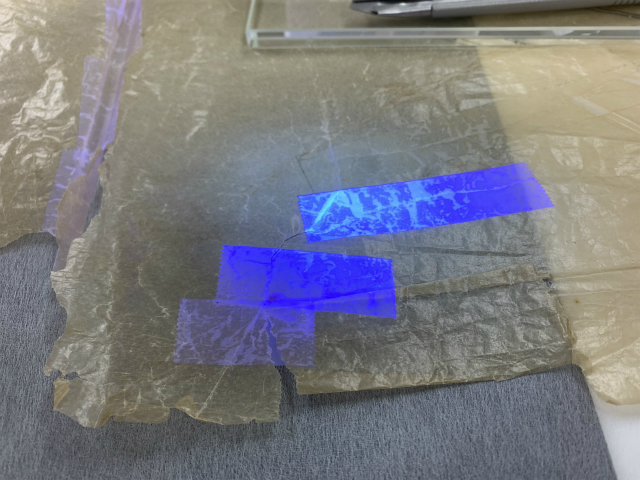

2021年11月26日(金)本紙の補修に使われる粘着テープ

紙資料の修理に関するご相談の中でも特に多いのが、粘着テープによる本紙の損傷です。補強としての役割を果たしている間はまだ良いのですが、粘着剤が変色して紙に色が移ったり、テープの縁からベタつきがはみ出て汚れが溜まったり、他の資料に付着して破損を引き起こすなど、これらはそこまで年数が経たなくとも簡単に起きてしまう劣化症状です。

粘着テープを除去する際、テープの基材と粘着剤の種類によって処置方法と使用する有機溶剤を選択しますが、特にメンディングテープや透明度の高いテープなど、見た目で種類を判別できることはほとんどありません。しかし、一度貼ってしまった粘着テープを剥がすことは非常に難しく、資料を傷めないよう安全な方法で処置を進めるためにも、できるだけテープの性質を把握する必要があります。

そこで、事前調査の際に紫外線照射観察を行い、テープの蛍光反応の有無を確かめます。さらに、弊社内に保管している粘着テープのシミュレーション・サンプルと照らし合わせて、基材と粘着剤の種類を予想し、処置方法の見当をつけています。視覚的に分かりやすいので、例えば一つの紙面に数種類のテープが使われている場合なども見やすく、また、それぞれに合った除去の方法を的確に選択することができます。実際には資料形態、紙の種類、書写材料、劣化状態などを考慮すると、予定していた処置を必ず実施できるわけではありませんが、指標の一つとして参考にしています。

【関連記事】

『今日の工房』

・2015年10月28日(水) 13年前に脱酸性化処置した資料はいま、どうなっているか?

・2016年7月6日(水) 修理の第一歩はカルテの作成、時間をかけて丁寧に

・2019年4月10日(水)様々な機関様から寄贈していただく除籍本は、このように活用しています

・2019年6月12日(水)ロール・エンキャプシュレーションのサンプルを作る

・2020年11月6日(金)汚染ガス吸着シート 「GasQ」のガス吸着効果を可視化した展示サンプルをご紹介します

2021年11月11日(木)アーカイバルボードで作品展示用の斜台を製作しました。

美術館・博物館の展示ケース内で使われる作品置台や展示台は、木製の下地材の上にクロスを貼ったものが多く、用いている材料から発生する微粒子や揮発性ガスが文化財を傷めることがわかっています。また、展示ケースは温湿度の安定や大気汚染物質等の流入を防ぐために高気密設計となっており、これはー方で、展示物に影響を与えるガスの残留と改善の難しさの要因にもなっています。

こうした汚染ガスは、枯らし換気等による軽減、展示ケースにも使用可能なガス吸着材・ガス吸着シートを使用した、対症療法的な対応が行われていますが、確実な効果が必ずしも担保されるものではありません。そのため、展示ケースの内装材、展示台の素材には、化学物質含有量の低い素材を選び、また十分な枯らしをおこなったうえで、施工、制作することが望ましいとされています。

今回製作した展示台に使用した材料は、資料に直接触れても影響の出ない素材でPhotographic Activity Tests(PAT):ISO18916:2007 写真保存用包材のための写真活性度試験に合格したものを使用しています。アーカイバルボードの断面が露出しない作りで正面から見た時の鑑賞の妨げにならない、斜面に対して直角の「かえし」を取り付け展示物に負担がかからないようにする、内部を補強した堅牢な作りで大きな展示台でも安定して展示物を載せられるなど、デザイン面でも構造面でも工夫しました。アーカイバルボードを使用しているためオフガスや汚染物質の影響はなく、また、展示する資料の大きさや形態に合わせて、斜台角度や高さを自由設計できる点もメリットの一つです。

【関連記事】

『今日の工房』

・2018年8月22日(水)本を展示する際の簡易な「支え」は、アーカイバルボードで自作できます。

・2009年09月10日(木)本の閲覧や展示のために使われる書見台