今日の工房 サブメニュー

今日の工房

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

2010年02月18日(木)

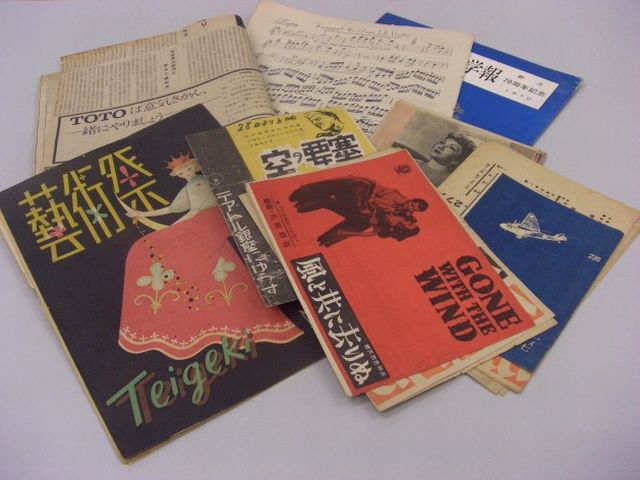

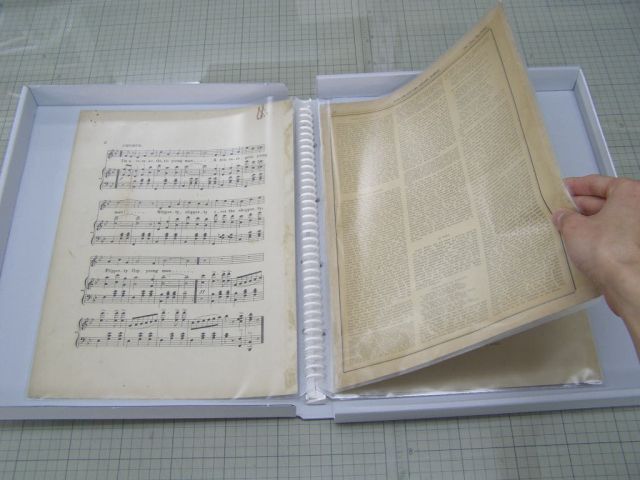

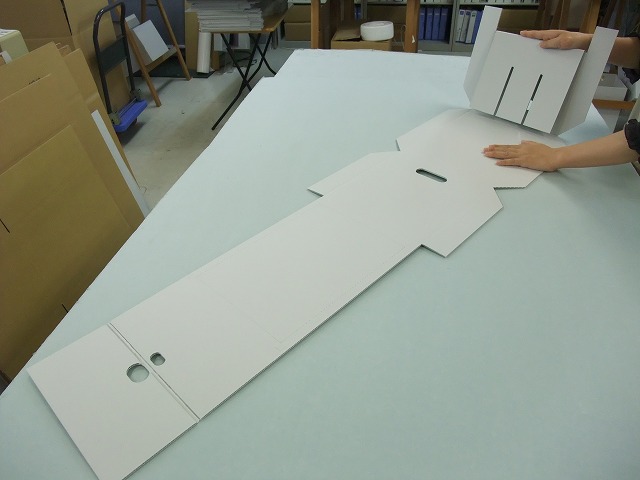

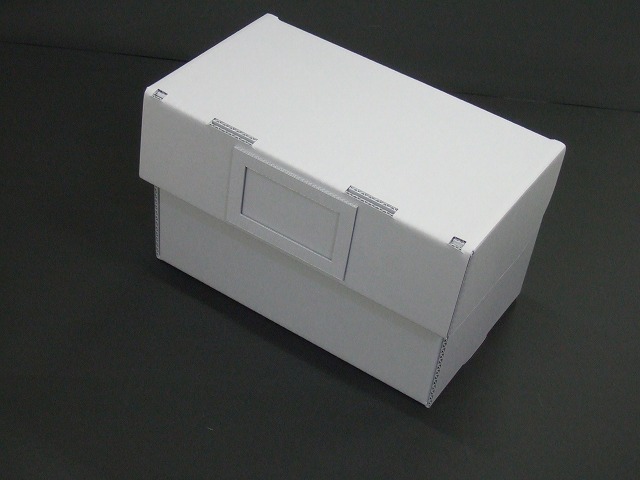

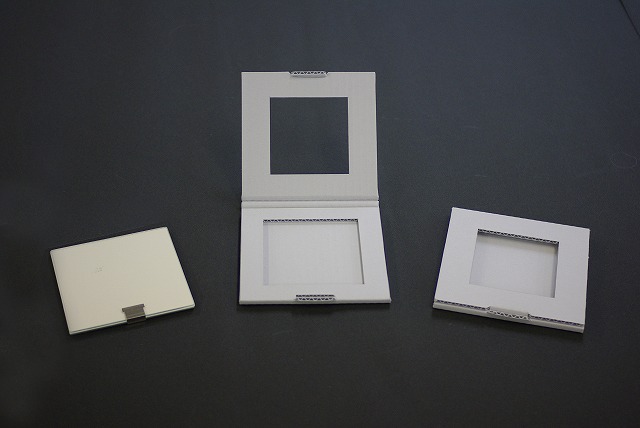

新聞、楽譜、小冊子など、大きさや材質が様々な資料群。修補や脱酸性化処置を行ったあと、弊社製アーカイバル・バインダーに収納する。シェルボックス(夫婦箱)型の本体形状は、外部からの塵芥の侵入を防ぐ。また、資料を入れる不活性ポリプロピレンのリフィルは長期保存に適したものを使用しており、保存性と閲覧のしやすさを兼ね備えている。

2010年02月10日(木)

16mmフィルムと、リールのついていない35mm映画用フィルムの保存例。フィルムのビネガーシンドロームは密閉状態で促進するため、ガス吸着機能をも つ封筒をフィルムの巻きサイズに合わせ作成し、保存容器に入れ替える方法をとった。封筒の素材自体は水分の吸放出が少なく、フィルムから発散する酸を効率 よく吸着し劣化を抑制することができる。最後に書誌事項を記載したラベルを貼り完了。

2010年01月28日(木)

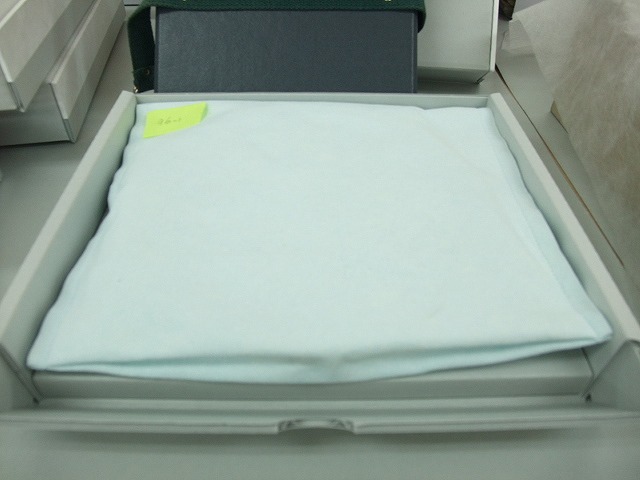

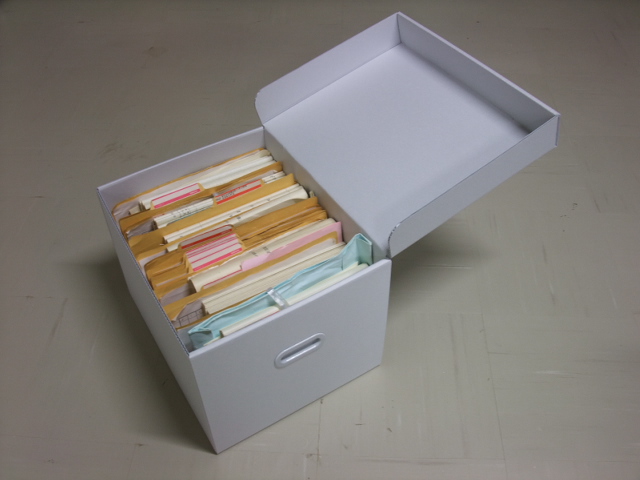

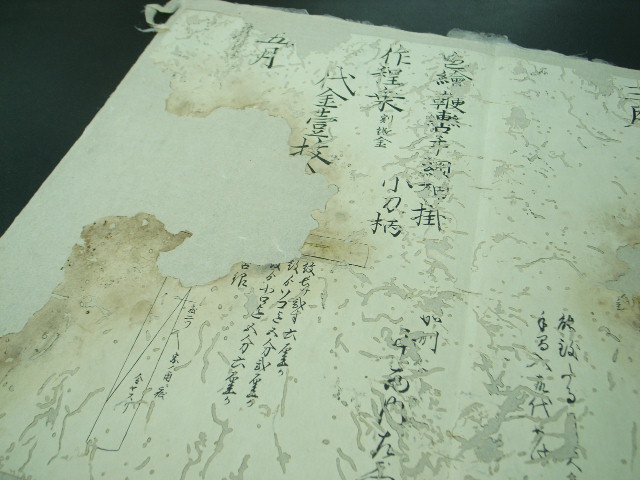

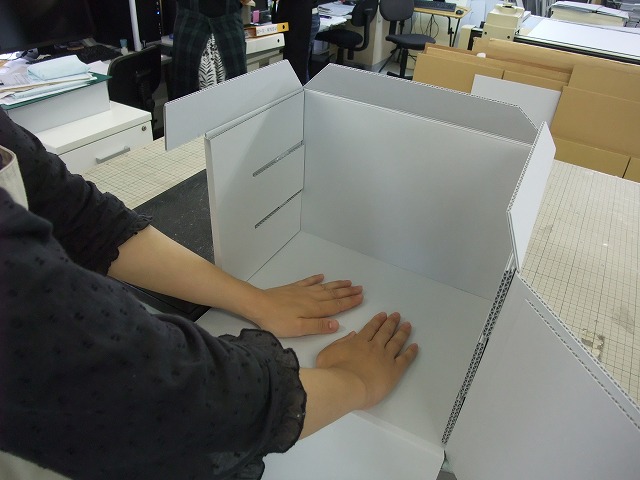

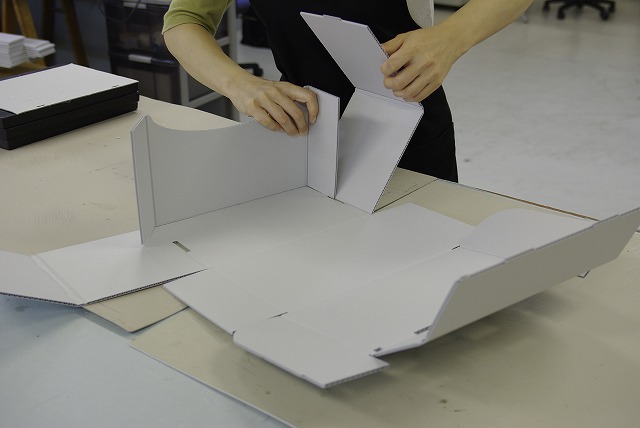

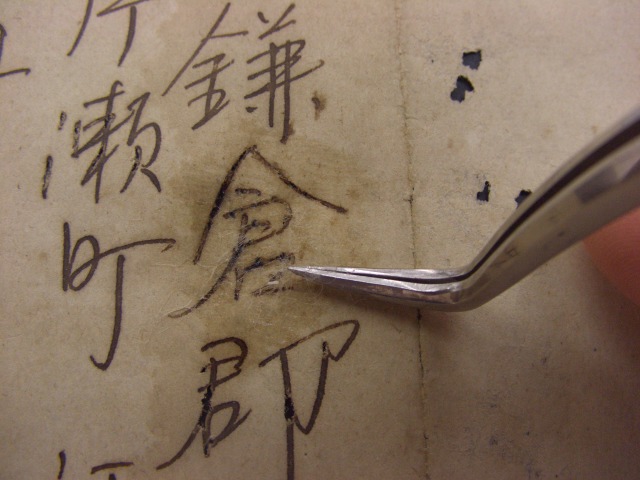

緊急雇用基金事業による寒川町寒川文書館内における「公文書劣化防止事業」。公文書の保全措置として金属類の除去、破損部分の修補等を行った後に新たに綴 じ直す。最終的にこれまでの酸性紙の文書箱から弊社製の保存容器に入れ替える。後日プリベンティブコンサベーションの事例に掲載予定。

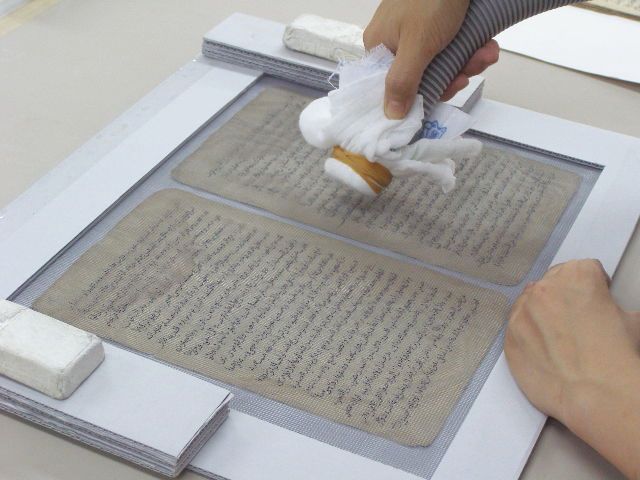

2010年01月21日(木)

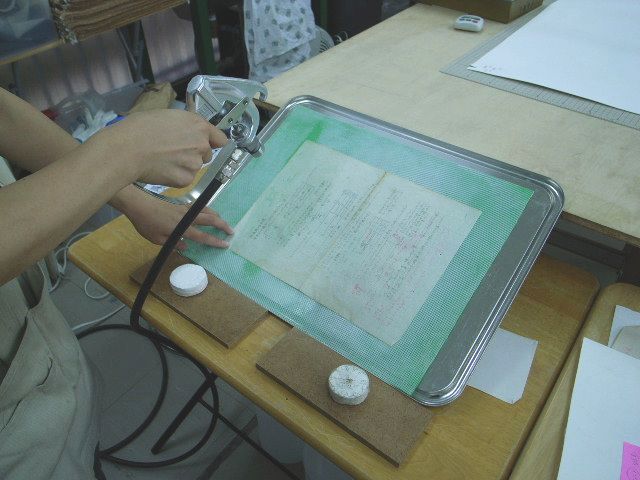

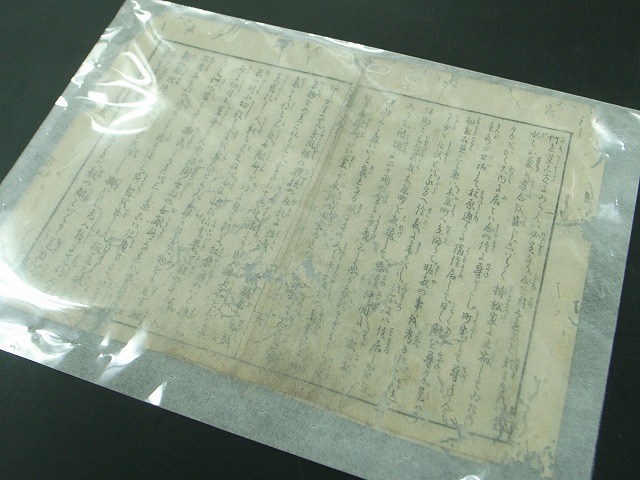

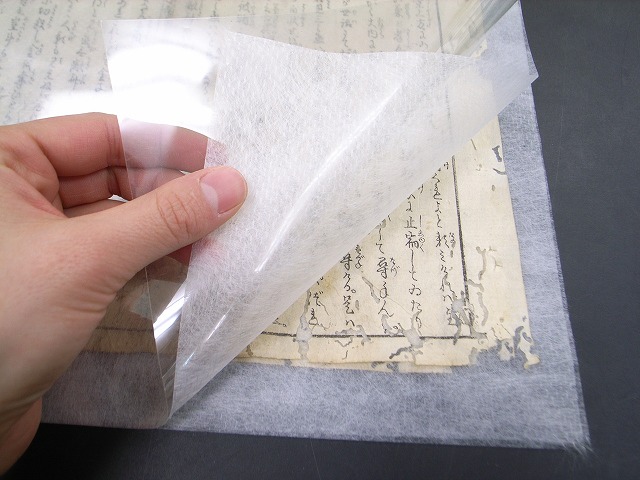

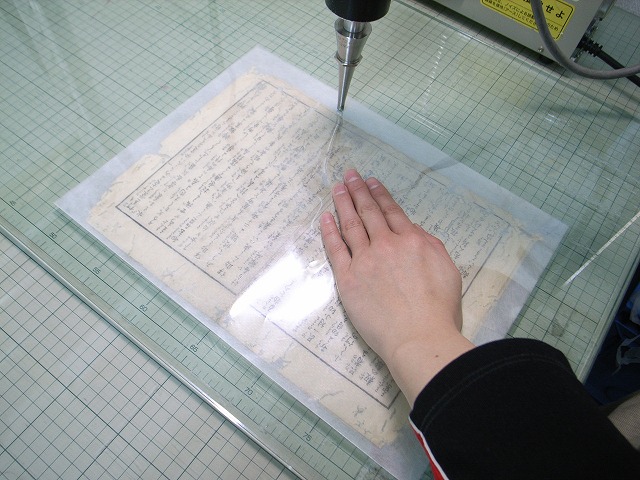

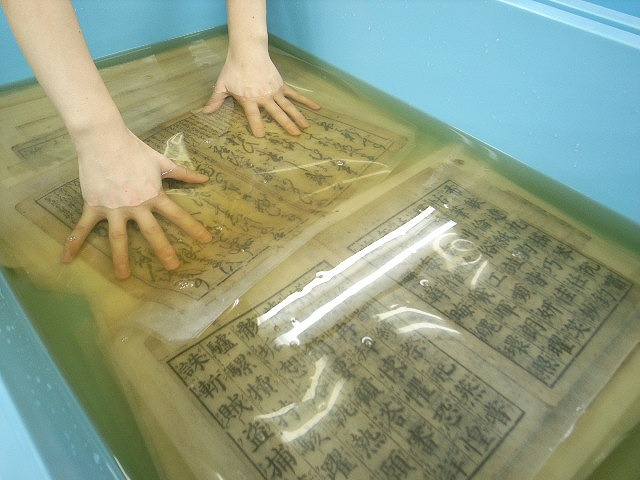

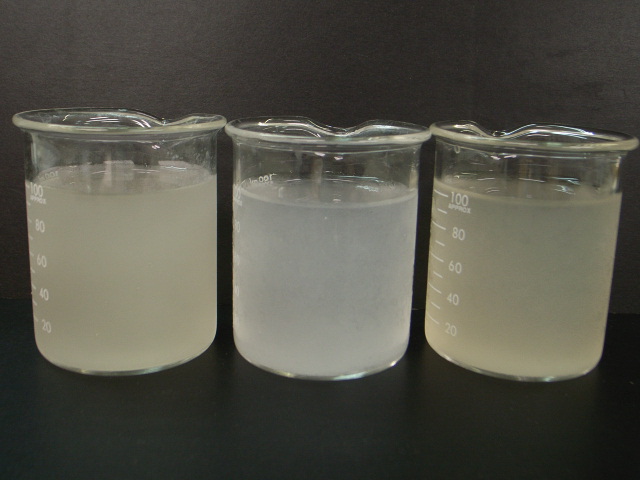

弊社独自の洗浄用クリーニング・ポケット(特許取得)。ポリエステルフィルムと不織布で資料を挟み、四方を超音波でシールドする。この養生方法により、著しく破損した資料や紙力の低下した資料も、安心して水に浸漬できる。

2010年01月14日(木)

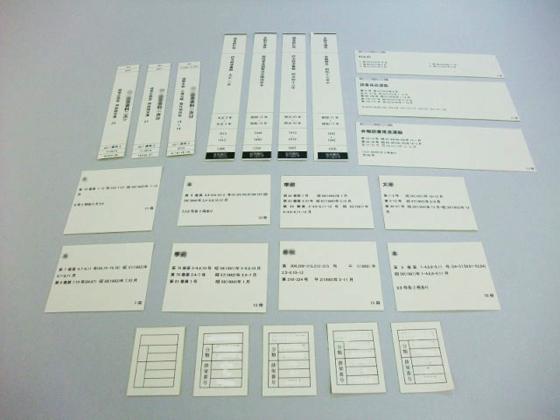

中性ラベル用紙で作成した様々なデザインのラベル。保存容器にラベルを貼ることで、資料の表題や出納番号などの書誌情報が一目で識別でき、分類や管理の方法などの固有の要件に合わせて柔軟にカスタマイズできる。

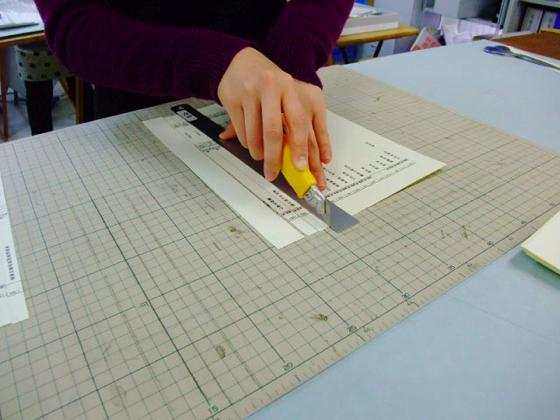

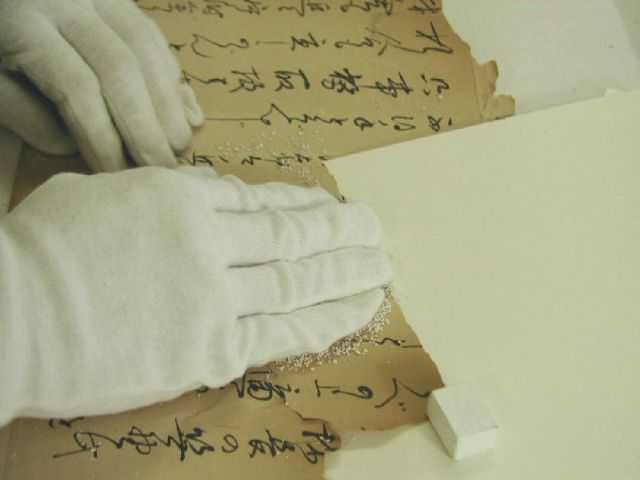

2009年12月17日(木)

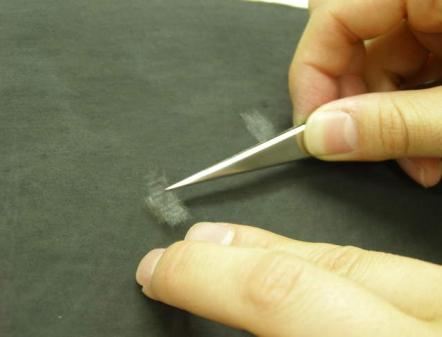

ドライ・クリーニング法あれこれ。拭き取る、吸い込む、吸着する、削り取るなど、資料の傷みの程度や紙の表面の粗密度によって使い分ける。ドライ・クリー ニングは、物理的な汚れを除いて見栄えをよくするだけではなく、大気中の塵や埃に含まれた有害な酸性物等を除く効果もある。作業全体の中で最も手間を要す る工程の一つだが、洗浄や脱酸性化処置の効果や仕上がりにも大きく影響するため、時間をかけて丁寧に行う。

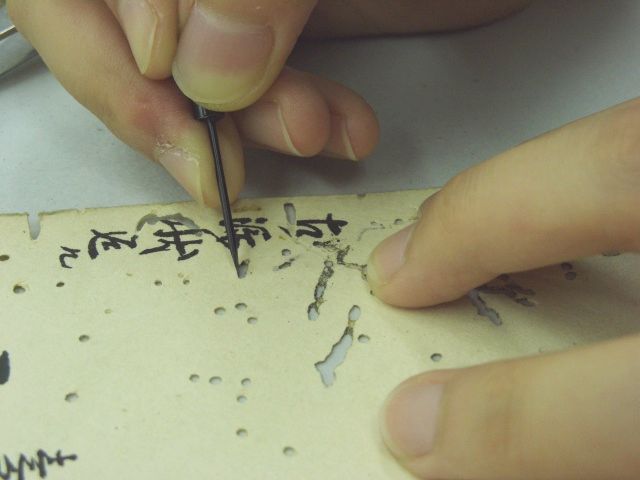

2009年11月27日(金)

2009年11月19日(木)

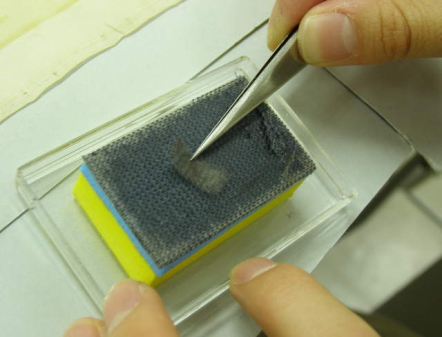

増田勝彦氏考案のドットスタンプとペーストパッドを用いた微少点接着法による修補。資料の色に合わせて染めた和紙(楮)を喰い裂き、資料の裏面からデンプン糊の微少点接着で裂けや欠損部を繋ぎ止める。

2009年10月22日(木)

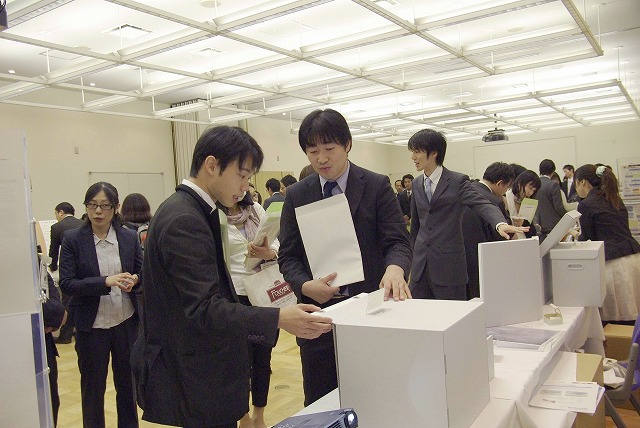

16日に開催されたJHKシンポジウム「資料保存を実践する-事例から学ぶ現場の知恵-」の展示ブースに弊社も出展しました。ご来場下さった多くの皆様から、資料の修復について、アーカイバル容器について、沢山のご質問やご意見を直接伺うことができ、大変参考になりました。お礼を申し上げます。

2009年10月15日(木)

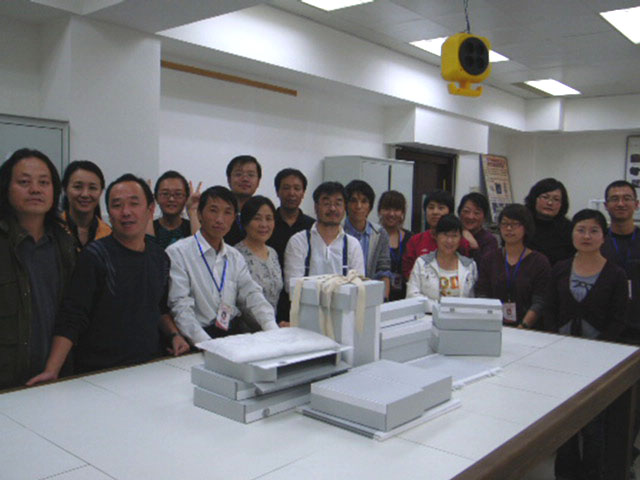

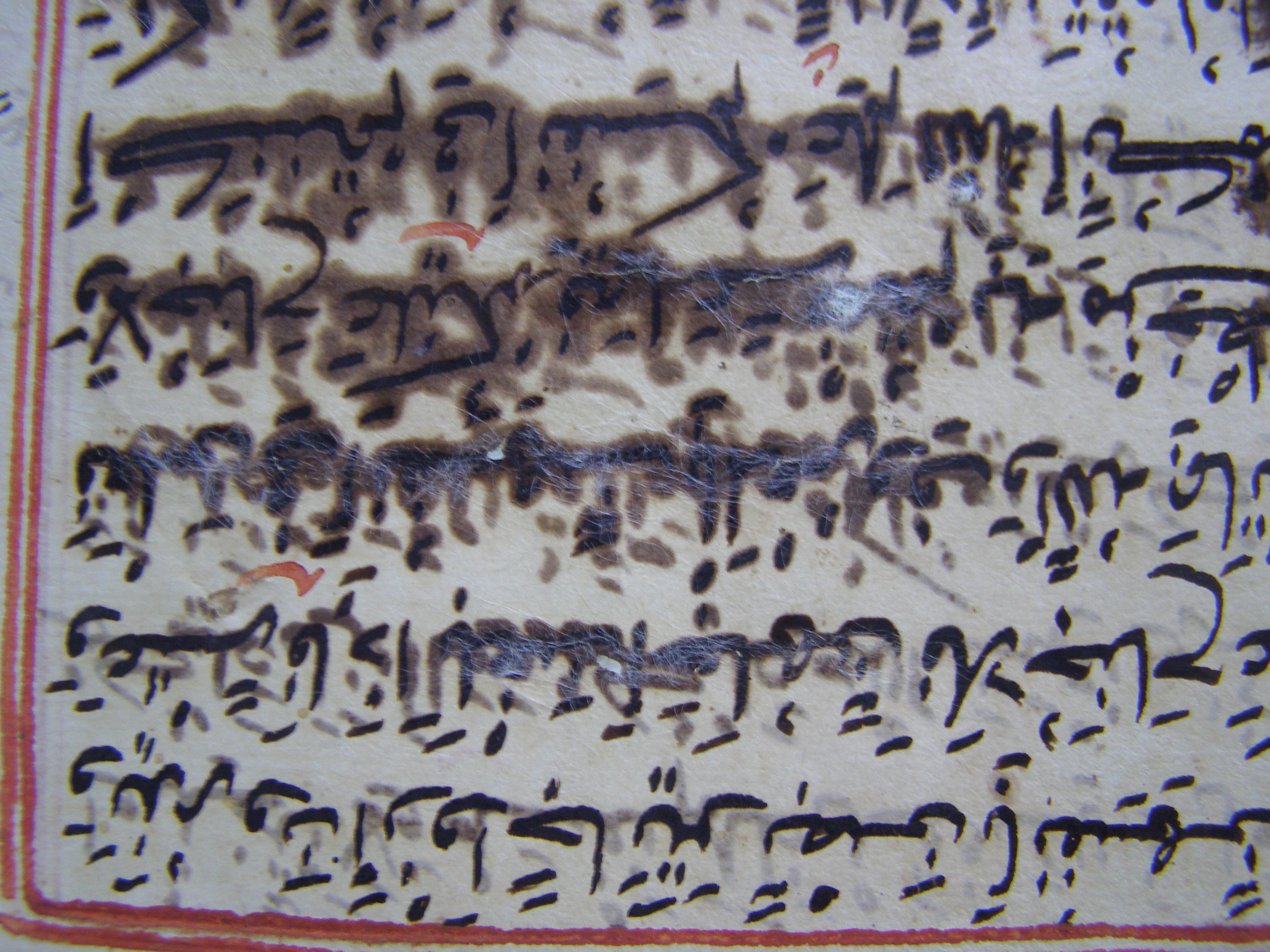

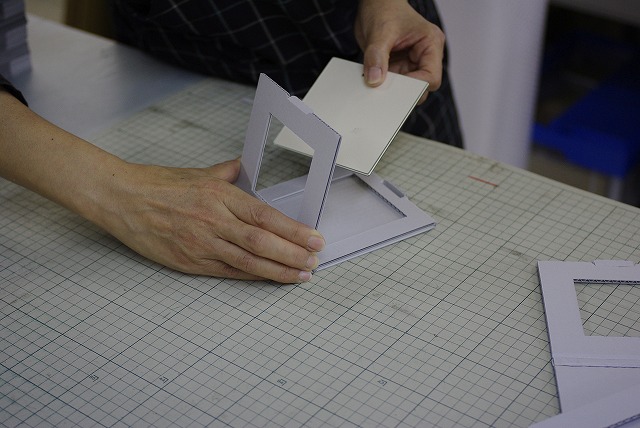

中国文化遺産研究院(北京)での「シルクロード沿線文化財保護修復人材育成プログラム」における当社スタッフの講義と実演。このプログラムは日・中・韓の 協力の下に東京文化財研究所文化遺産国際協力センターが企画運営するもので、今年で4年目、弊社は2度目になる。「文化財の保護容器-その特性と機能-」 をテーマに、9種類のアーカイバル容器を作る実技コースは好評で、熱い質問と意見が飛び交い、まさに百家争鳴。

2009年09月25日(金)

17日に開催された日本新聞協会主催「第42回資料管理講座」では、長尾真・国立国会図書館長による講演「国会図書館のディジタル化事業」に続き、弊社ス タッフによる「紙資料の保存方法と修復技術」が行われた。同講座には新聞・通信業界を中心に50余名が参加し、ディスカッションを含めた熱心なやり取りに なった。

2009年09月18日(木)

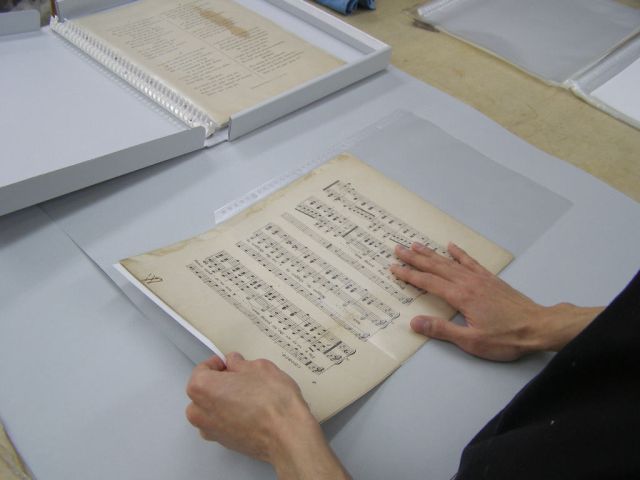

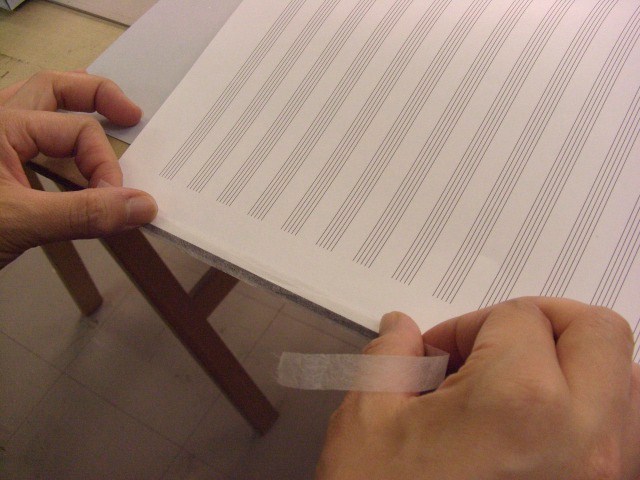

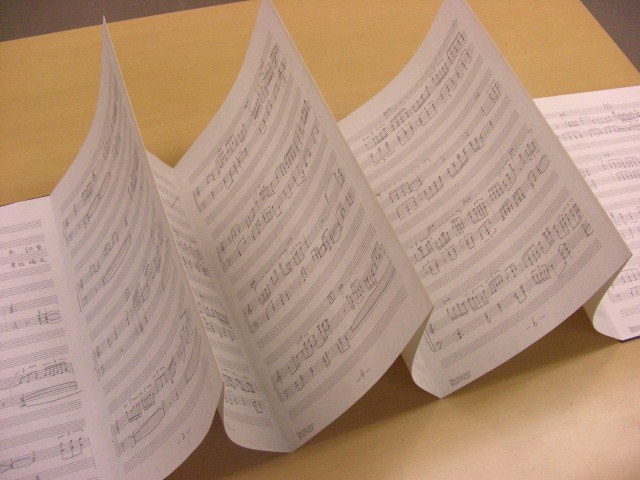

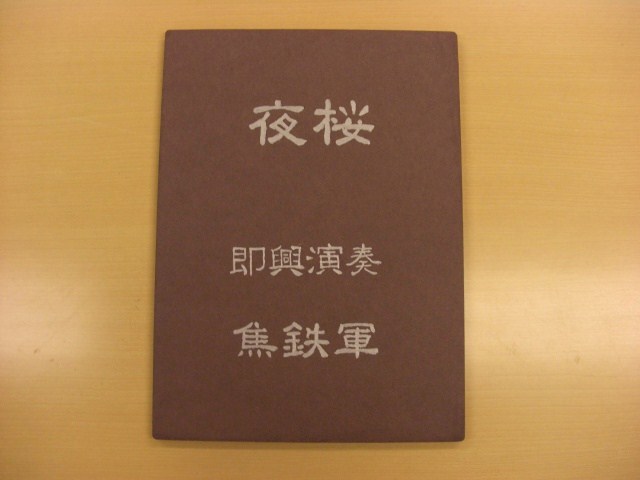

楽譜を製本装丁する。中身は折り本仕立てにするため、和紙の短冊で貼り合わせ、見返し紙を付けた。表紙は厚紙を芯材にして、依頼者様が選んだ色和紙に表題を直筆で書いたものを被せた。中身と繋いで完成。

2009年09月10日(木)

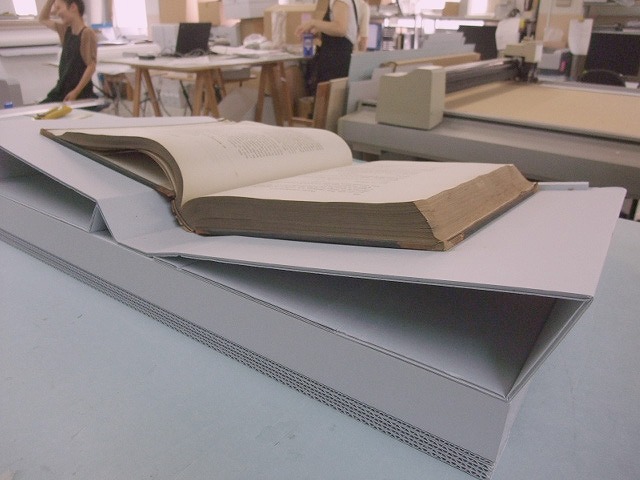

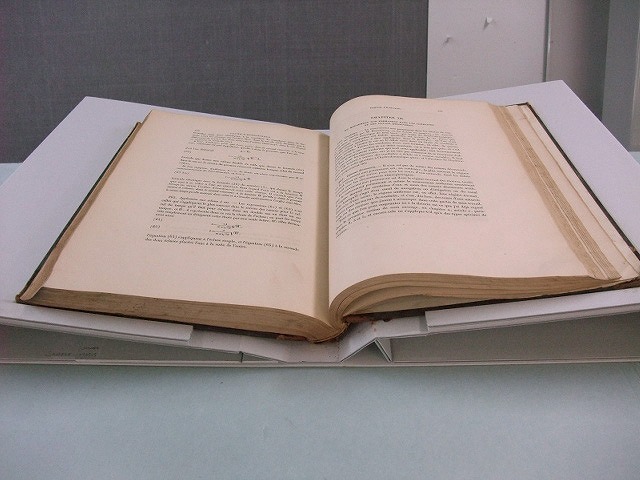

本の閲覧や展示のために使われる書見台( Book support )を作る。傾斜を調整することができ、本を開いた際に適切な角度で保持することができるよう工夫されている。本全体を支えることができるため、背やノドにかかる負担を軽減することができる。

2009年09月03日(木)

2009年08月27日(木)

漫画やデッサンの原画を収納する仕切付き保存箱。彩色してありアルカリに敏感な資料が多いため、1枚ずつ3Fフォルダーに挟んで入れる予定である。また、持ち運びやすいように箱の前後には取手を付けた。

2009年08月06日(木)

2009年07月22日(水)

2009年07月16日(木)

和紙をフードプロセッサにかけて繊維にしたもの。本の表紙の虫損穴等を埋める papier-mache (一種の紙粘土)の材料として、あるいはインク焼け資料の剥落部を繋ぎ留めるファイバー・ブリッジとして―等々、いろいろな使い方がある。