今日の工房 サブメニュー

今日の工房

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

2011年11月17日(木)

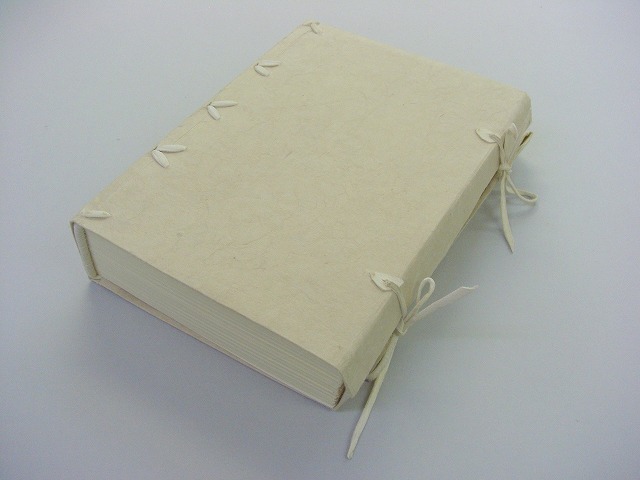

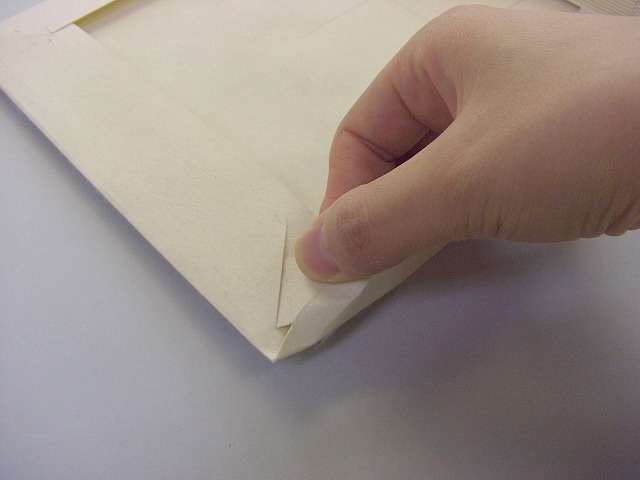

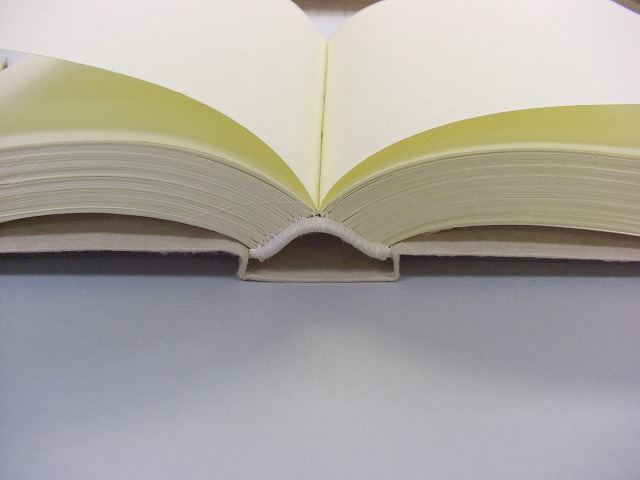

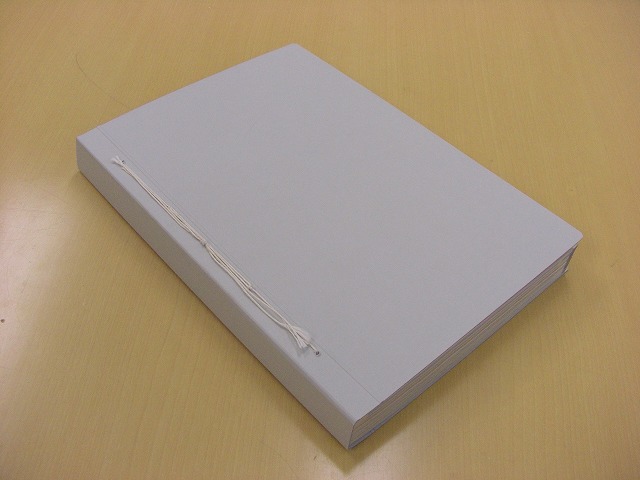

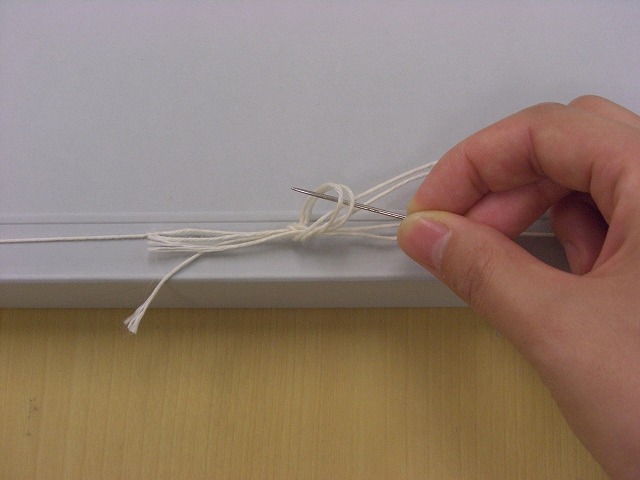

リンプ・ペーパー製本。柔軟で丈夫な白なめし革(トーイング革)を、本体の綴じと本体天地の花裂の支持体に使い、孔を空けた表紙(厚い楮紙)に支持体を通して接合する。見開きも良好。接着剤を用いないため可逆性が高く、表紙が失われた貴重書のコンサベーション・バインディングとして用いられている。

2011年11月10日(木)

2011年10月27日(木)

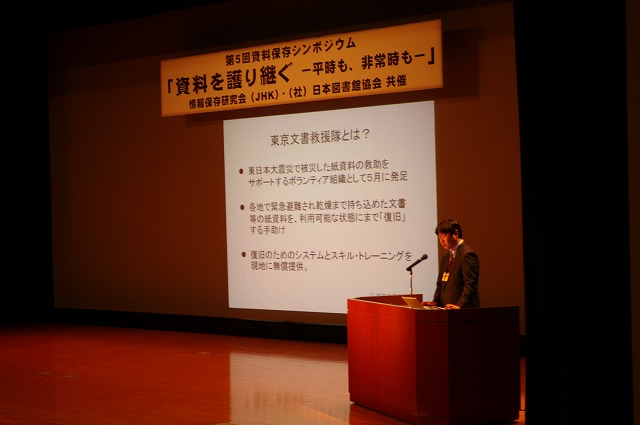

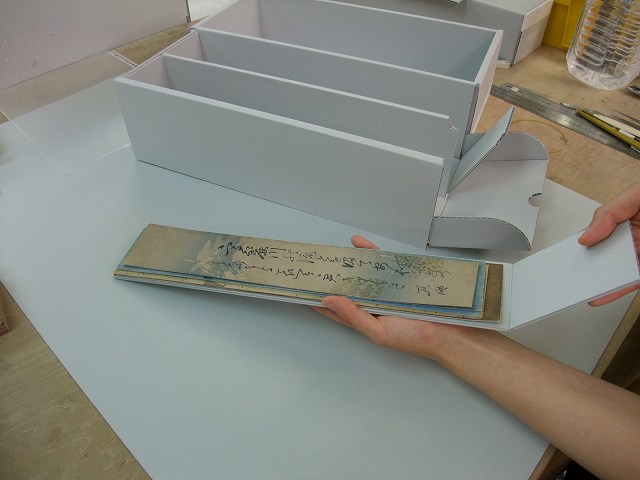

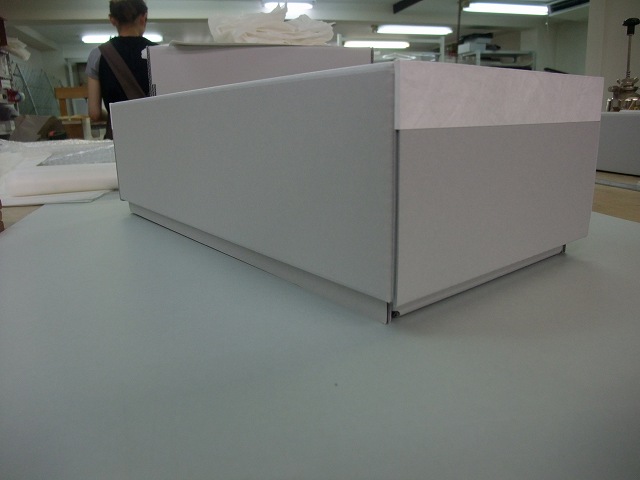

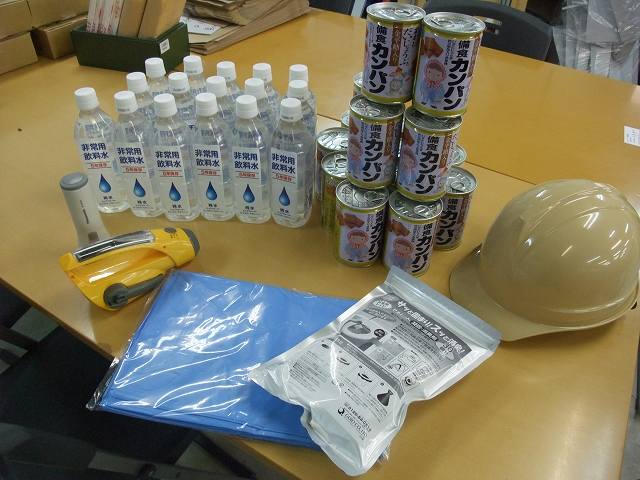

25日に開催された第5回資料保存シンポジウム『資料を護り継ぐ―平時も、非常時も―』にて弊社も出展と企業発表を行なった。今年の新製品は「トレー付き倹飩式棚はめ込み箱」、企業発表は「東京文書救援隊」について。多くのお客様から、ご質問やご意見を直接伺うことができ、貴重な時間になった。ご来場いただいた皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。

2011年10月21日(金)

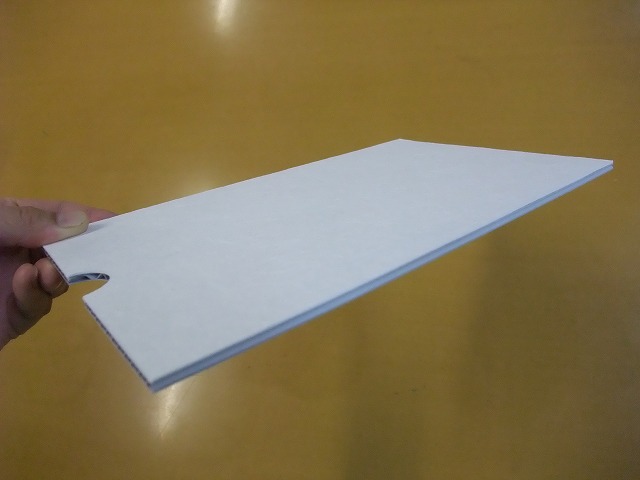

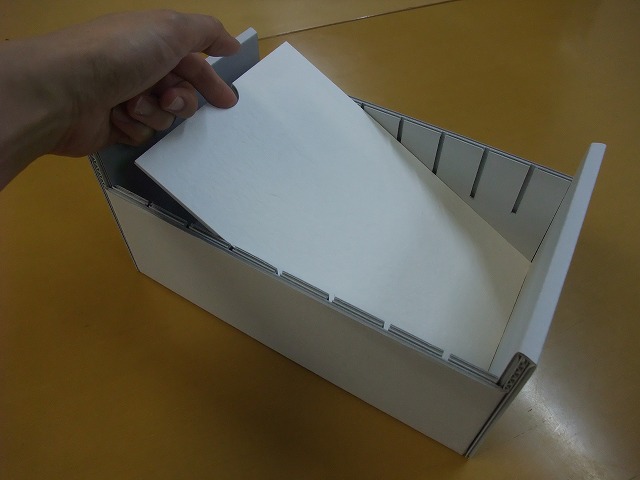

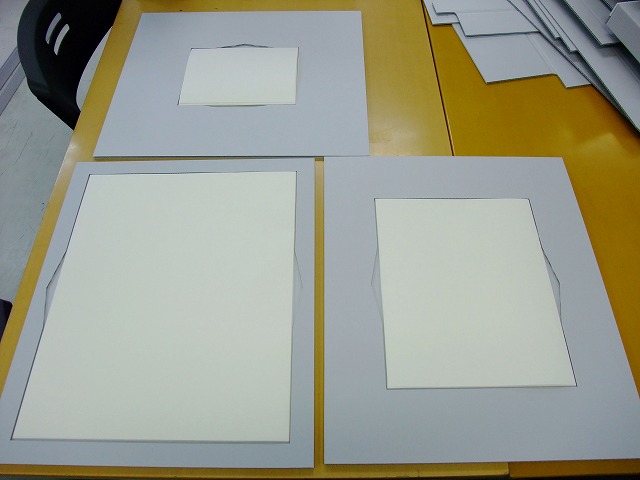

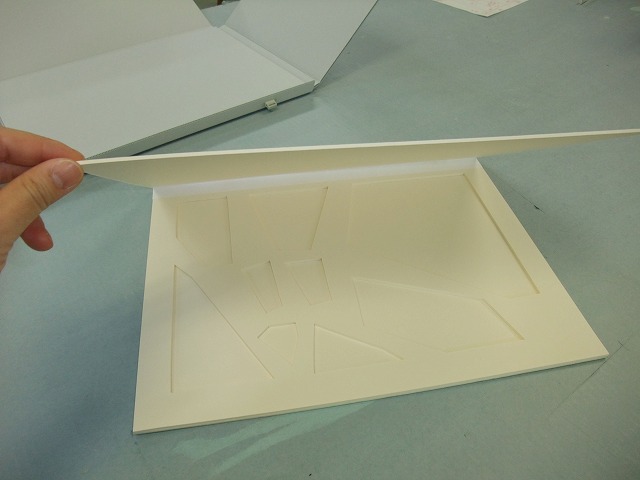

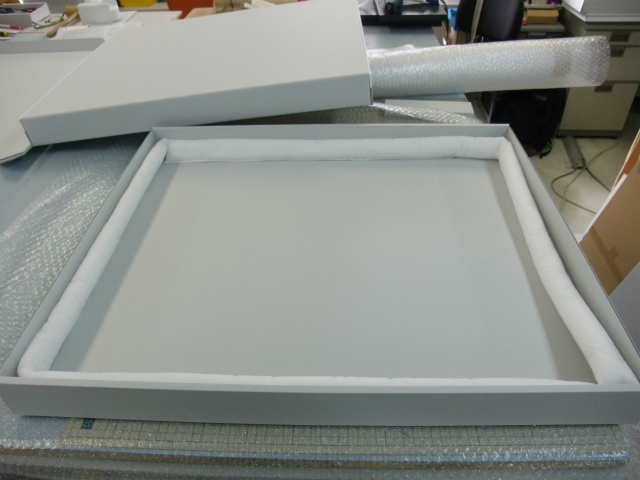

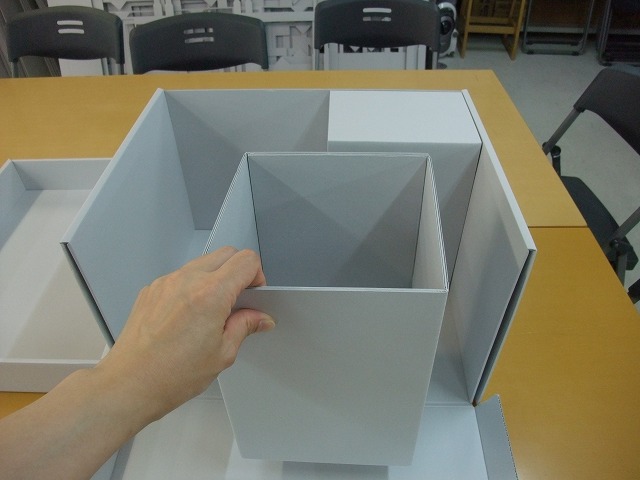

ガラス乾板や湿板を保管する専用保存箱。破損した乾板を破片サイズに合わせ作成した落とし込みマットも。写真画像を擦れることなく保管するため、4つの袖があるフォルダーに入れ収納する。保存容器は、中身の確認がしやすいもの、出し入れの容易さ、光や埃からの保護といった色々な目的によって少しずつ形態が違う。物理的な強度・緩衝性は内外の従来品を凌駕する。

2011年10月17日(月)

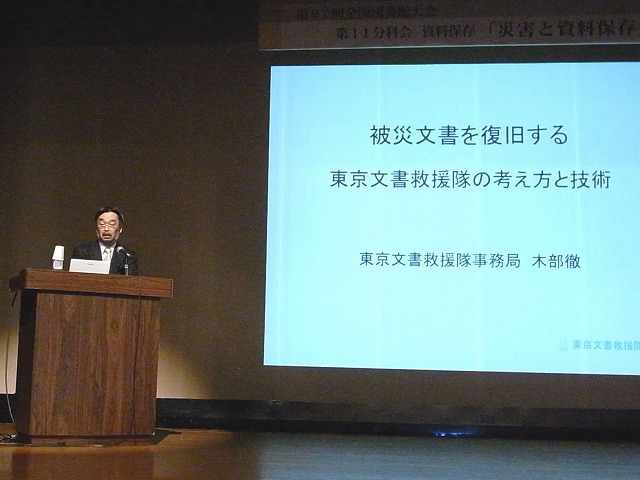

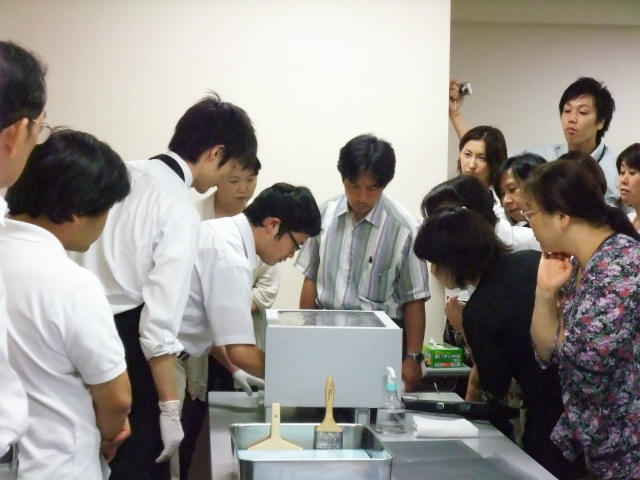

10月14日に開催された全国図書館大会第11分科会「災害と資料保存」において、弊社の木部が「被災資料を復旧する–東京文書救援隊の考え方と技術」の講演を行った。講演後のワークショップでは、東文救の文書復旧システムを参加者に体験してもらい、活気のある会となった。

2011年10月06日(木)

2011年09月29日(木)

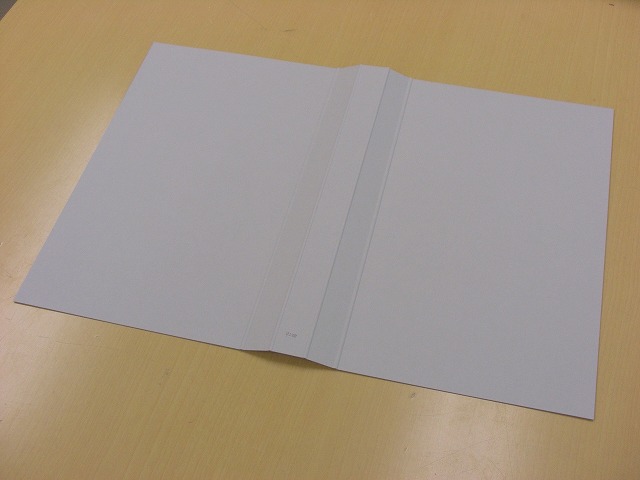

ハードボードに資料の背幅に合わせたスジと、ヒンジとなるスジを入れた簡易表紙。シリーズものの小冊子を一つにまとめるときや、マイクロ化やデジタル化の撮影のために、資料を解体し分冊したものの復元に有効である。綴じ糸を簡単に緩めて解くことができるため、見開きを良くして資料を閲覧できる。

2011年09月22日(木)

仏具や装飾品をまとめて収納するために仕切りをつけた保存箱。今回は所蔵者様所有のキャビネットに保存箱自体をすっぽり納めたまま使用したいとのご要望に沿い、外蓋を落とし蓋のような形状にし、取りやすくした(写真左から3・4番目)。

2011年09月15日(木)

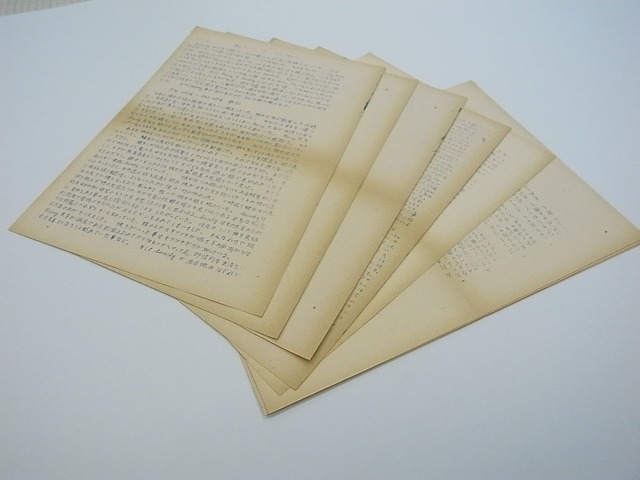

9月13日に全国歴史資料保存利用機関連絡協議会(全史料協)関東部会第263回定例研究会が開催され、「被災資料を復旧する–東京文書救援隊の考え方と技術」として弊社の木部と久利が講演と実演を行った。実演では、東文救システムの文書復旧処置を出席された方々にも実際に体験していただき、活発な意見交換の場となった。当日の配布資料は → こちら(PDF)

2011年09月08日(木)

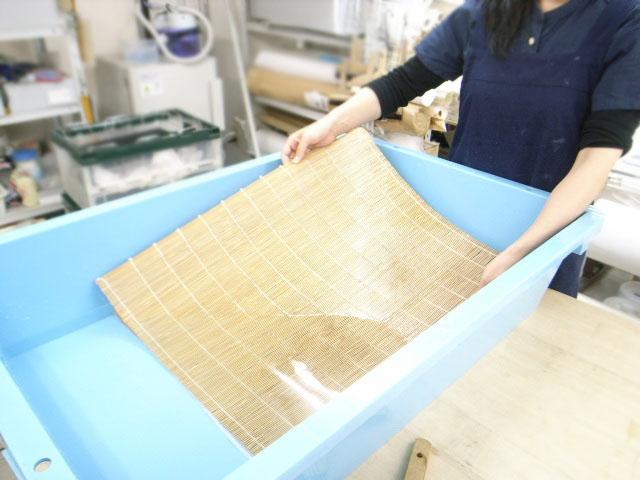

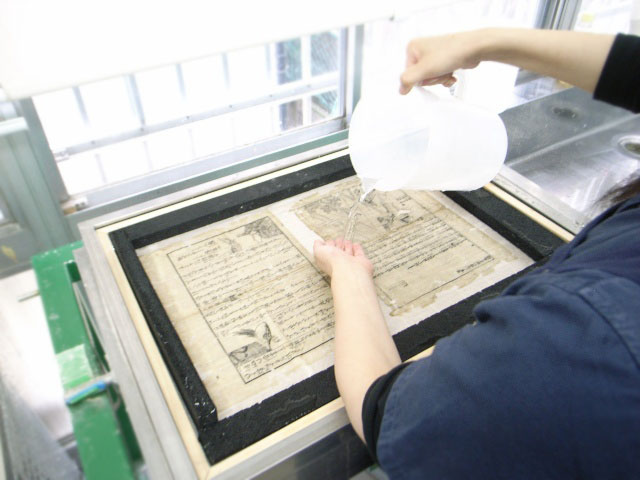

リーフキャスティング(漉き填め)の準備。広い水槽に水を張り、漉き簾(すきす)の上にクロスを重ねて漬けておく。仕上がった際に簾の目が目立たないようクロス層は5層から成り、目の粗いものと細かいものを組み合わせて重ねる。あらかじめこのセットを用意しておくと、その後資料を伸ばし漉き嵌めを行うまでの一連の作業がスムーズに行える。

2011年09月01日(木)

8月29日に開催された大学図書館問題研究会第42回全国大会オープン・シンポジウム「震災そのとき、その後-震災と図書館について考える」において、ボランティア・グループ「東京文書救援隊」事務局長の弊社の木部が、東文救文書復旧システムと導入実績について報告した。

2011年08月25日(木)

絵画や木製彫刻、陶芸品などの美術工芸品の収納、保管に使う綿布団。 外部からの衝撃や振動を和らげる「緩衝材」として、容器内部で文化財を安定させる。立体面のカーブ、凹凸など、ものの形状に合わせ包み込むように支える。 コットンライクな柔軟性とクッション性があり、コシがあるので部分的に入れるだけでも充分に固定できる。緩衝材としての機能を維持しつつ、文化財の長期保 存に適した素材を使用している。

2011年08月18日(木)

エア・ストリーム乾燥法を使用したフラットニング。湿らせた資料を不織布、ろ紙、段ボールで挟み、扇風機の前にセットする。段ボールの波板の隙間から絶え ず新鮮な空気を送ることで、濡れた紙を均一かつ素早く乾燥させることができる。途中の吸い取り紙の交換も不要で、仕上がりも良い。詳細はスタッフのチカ ラ:「エア・ストリーム乾燥法―大量の湿った紙媒体を早く、平らに乾燥する」に。

2011年08月11日(木)

2011年08月05日(金)

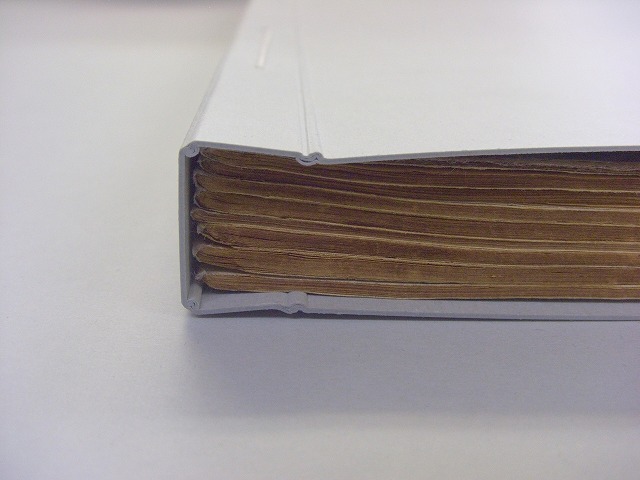

長年の保管方法や利用によって、背のラウンドが変形した資料に対する補修処置。解体し、旧背ごしらえを除去後、仮固めを行う。仮固めが完全に乾く前に背が半円形を描くようにハンマーで補正し、背ごしらえをする。表紙と接合して完成となる。

2011年07月28日(木)

仏像とそれに付随する貴重な装飾品類をまとめて一箱に保管するための保存箱。仏像は筒状の囲いの中に立てて納め(写真左から1番目)、付随する装飾品類は仕切付きの台差箱に納める(写真左から2番目)。これで付随品の多い資料も、まとめてコンパクトに保管ができる。

2011年07月21日(木)

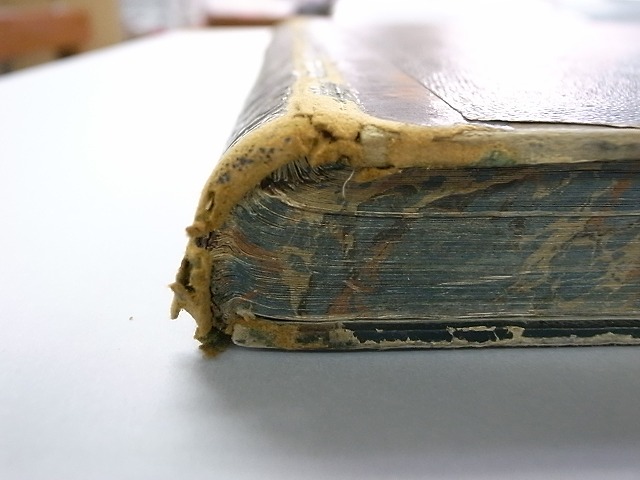

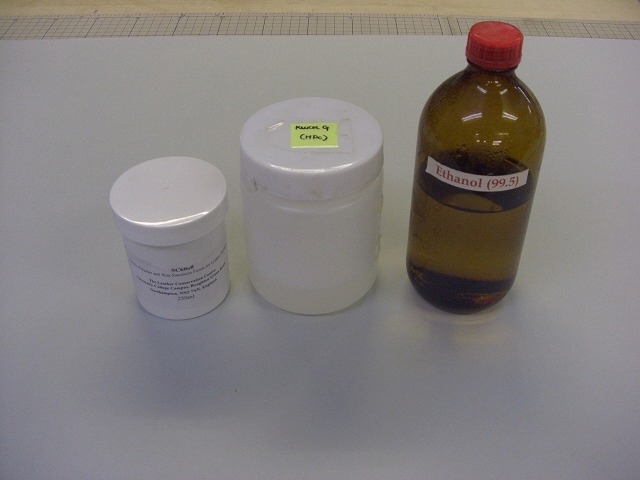

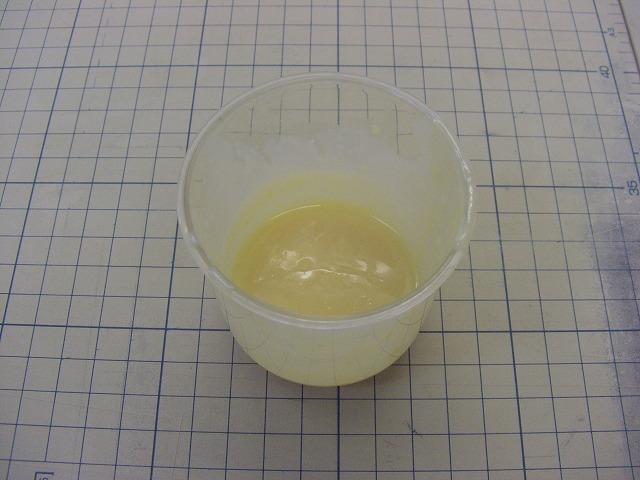

革装丁特有の劣化を抑制する薬剤 レッドロットカクテルを作る。既製のSC6000とセルロースエーテルKlucel G(2%溶液)とエタノールを1:1:1の割合で混ぜたもの。浸透性がよく、べたつきがない。乾燥後、よく磨くと落ち着いた光沢感がでる。写真資料の右半分がカクテルを塗布した部分。

2011年07月14日(木)

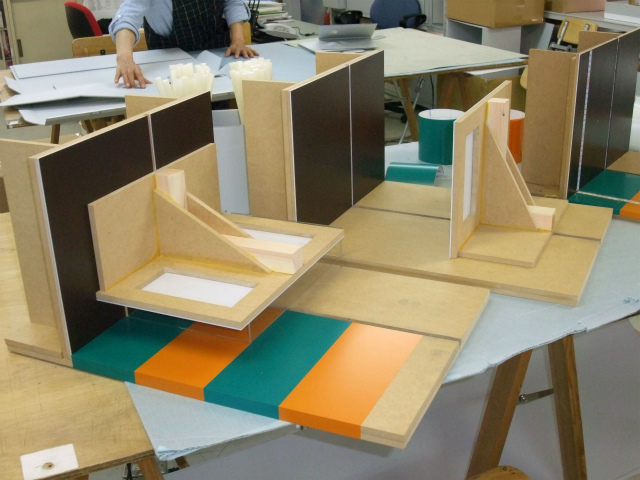

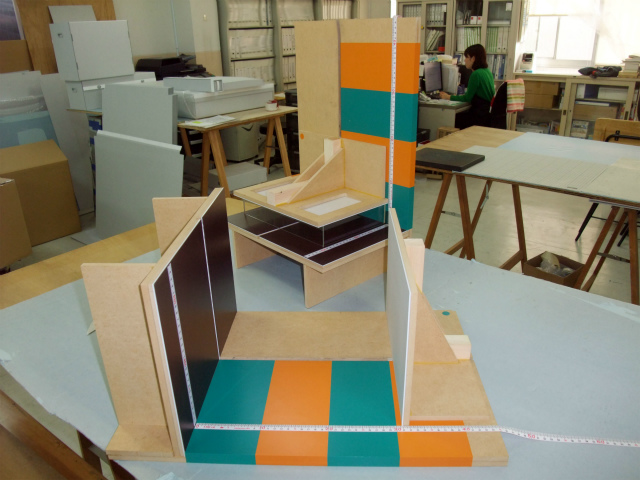

弊社独自の「採寸道具」を2台新調した。設計から組立まですべて手作り。寸分の狂いなく組み上げられた採寸道具はまさに名工仕立て。工作精度が高く、滑らかにスライドし、安全かつ確実に正確な寸法が計測できる。資料だけでなく立体物も計測でき、厚みや微妙な傾斜など、物の特徴を把握しやすい事もメリットである。

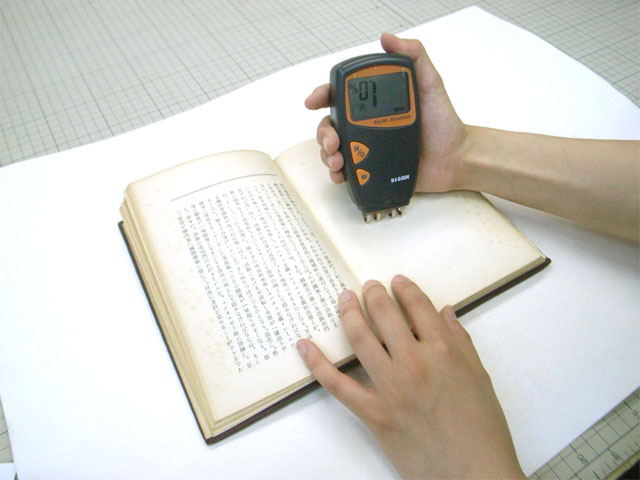

2011年07月07日(木)

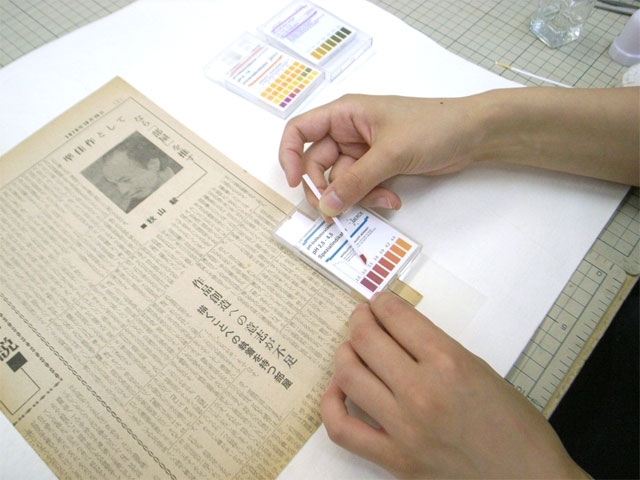

コンサベーション処置で使用する、さまざまな計測道具。処置方法の可否を確認すると同時に、毎回異なる資料を扱うにあたって処置を均一にするための目安にもなる。結果は数値や色で表わされるので簡便に必要な情報を得ることができる。