今日の工房 サブメニュー

今日の工房 2025年 3月

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

2025年3月19日(水)年度末のお届けが可能な定型品のご案内

1. GasQ®

2. くるみん

3. 無酸素パック モルデナイべ

4-1. アーカイバルバインダー

4-2. アーカイバルバインダー用リフィル・間紙

5. アーカイバルクリアホルダー

6. ファイルボックスR

7. 中性ラベル

弊社では、特注の保存容器に加え、すぐにお使いいただける定型品も取りそろえております。これらの定型品は、ご利用方法や保管環境を踏まえた形や機能を備え、使いやすさと価格の両面を考えた商品です。

年度末までのお届けをご希望の方には、在庫状況に応じてできる限り早く対応いたします。お急ぎの場合や、短期間での導入をお考えの際は、ご相談ください。

1. GasQ®

文化財を汚染するガスを吸着し、資料を保護する不織布のシートです。既存の保存箱や引き出し、展示ケース内に入れることで、汚染ガスの低減にも役立ちます。

2. くるみん

抗菌性とガス吸着性を兼ね備えた高機能な薄葉紙です。資料を包むことで、外部からの影響を抑え、安全に保管できます。

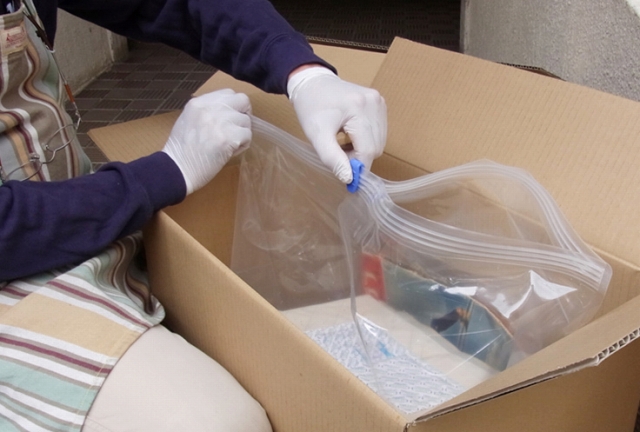

3. 無酸素パック モルデナイべ

酸素を遮断するガスバリア袋と脱酸素剤エージレス®を使用し、薬剤を使わずに安全に殺虫・防カビができる製品です。スライド・チャック式の袋はスライダーで簡単に密封でき、確実に無酸素の密閉空間を作れます。文化財や貴重な資料、受け入れや購入した資料を薬剤を使わずに安全に殺虫処理できるため、安心してご利用いただけます。(本製品のお見積り・ご購入は上記リンクの商品ページ内に記載の販売代理店窓口までお問い合わせください。)

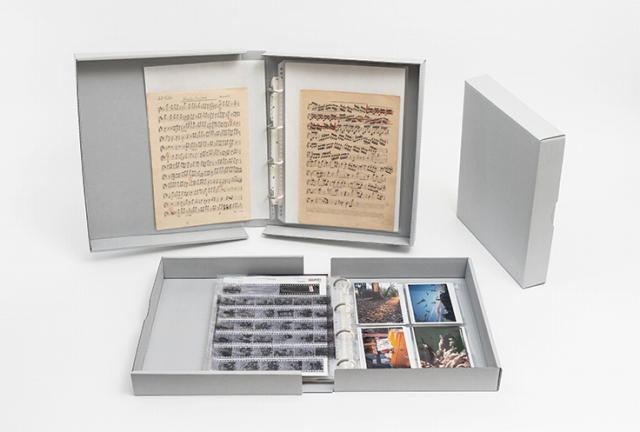

4. アーカイバルバインダー

リングファイル形式の保存箱で、原稿、小冊子、1枚ものの資料、各種写真資料の保存に最適です。出し入れがしやすく、整理もしやすい設計です。

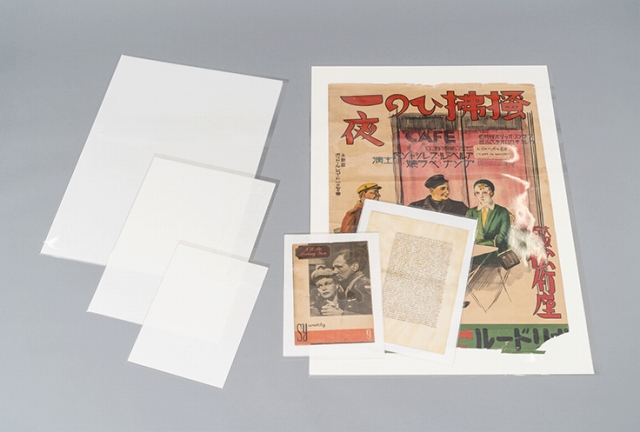

5. アーカイバルクリアホルダー

絵図、ポスター、図面などの1枚もの資料の収納に適しています。破れなど傷みのある資料も、フィルムと台紙でしっかり保護されるため、安全に取り扱うことができます。

6. ファイルボックスR

A4・B4封筒に入った資料、バインダー、二つ折りのファイルなど、一般的な資料の保存に適しています。また、不定形な資料をまとめて収納する際にも便利です。

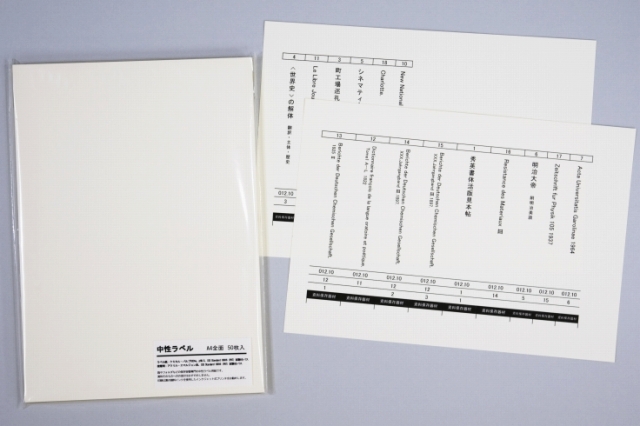

7. 中性ラベル

A4サイズで、自由なレイアウトで印刷が可能なラベルです。保存に適した中性紙を使用しており、長期保存資料の管理にも安心してお使いいただけます。

このほかにも、さまざまな保存資材をご用意しております。各商品の詳細については、お気軽にお問い合わせください。

2025年3月17日(月)本郷の歴史を見守った旧諸井邸と煉瓦蔵の記録

株式会社資料保存器材が現在の場所に移転して2年半が経ちました。移転したばかりの頃、私たちは新しい環境に対する期待と不安を抱えていましたが、文京区本郷という歴史と文化が息づく地域に拠点を構えることができました。本郷の街並みには、多くの歴史的建造物が存在し、その中でも特に印象的だったのが、明治時代に建てられた「旧諸井邸」です。

諸井邸は、日本煉瓦製造株式会社や秩父セメント株式会社の発展に尽力し、日本の土木・建築産業に大きく貢献した実業家・諸井恒平が建てた邸宅です。諸井恒平は渋沢栄一と同時代に活躍し、近代日本の産業発展を支えた重要な人物でもあります。この建物は、築120年を超える諸井家ゆかりの邸宅として伝えられています。関東大震災や戦災を乗り越え、本郷の街の移り変わりを見守りながら、地域の景観に溶け込んできました。

移転当初から、その趣のある佇まいが印象的で、弊社にお越しいただくお客様の中には、この歴史ある建物に関心を寄せる方が多く、「この建物は何ですか?」と尋ねられることも度々ありました。しかし、この諸井邸が解体されることになり、地域の歴史の一部が失われることになります。

本郷といえば、江戸時代の「明暦の大火」と深い関わりのある地域です。1657年に起きたこの大火は、火元のひとつが本郷本妙寺の門前(現在の文京区本郷5丁目菊坂付近)だったと伝えられています。火災後、江戸では火除地の設置や通りの拡幅など、防災を意識した都市整備が進められました。この再整備に伴い、駒込の吉祥寺が現在の武蔵野市へ移転し、地名「吉祥寺」の由来になったとも言われています。本郷は、江戸の防災意識向上の契機となった歴史的な土地でもあります。

解体が進む中、邸宅に寄り添うように姿を現したのが煉瓦蔵でした。分厚い煉瓦壁に日本瓦が載せられた和洋折衷の造りは、明治から昭和初期にかけての都市型煉瓦建築の特徴を備えていました。小さな換気口や木製の扉には火災対策の工夫が見られ、「こんな煉瓦蔵があったのか」と驚きながら、その姿を記録に残そうと写真に収めました。

この煉瓦蔵は、明治期に広がった耐火建築の影響を受けて造られたのかもしれません。江戸時代の大火をきっかけに耐火構造が意識され、明治初期には銀座が煉瓦街として再建されました。さらに明治20年代には日本煉瓦製造株式会社が設立され、煉瓦の量産が進んだことで耐火建築が広まりました。こうした流れの中で、この煉瓦蔵も造られたと考えられます。

都市の景観は時代とともに変わり続けますが、歴史的な建造物が姿を消してしまうのは、やはり惜しまれます。