今日の工房 サブメニュー

今日の工房 2021年 3月

週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。

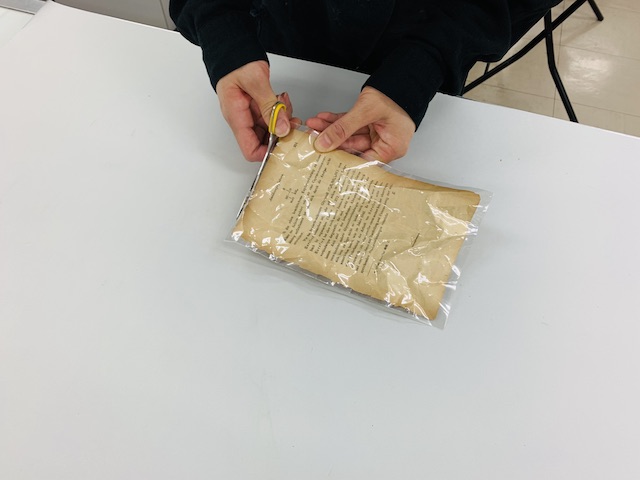

2021年3月26日(金)予防のための「フィルム・エンキャプシュレーション」 ー 紙をくしゃくしゃに潰す実験

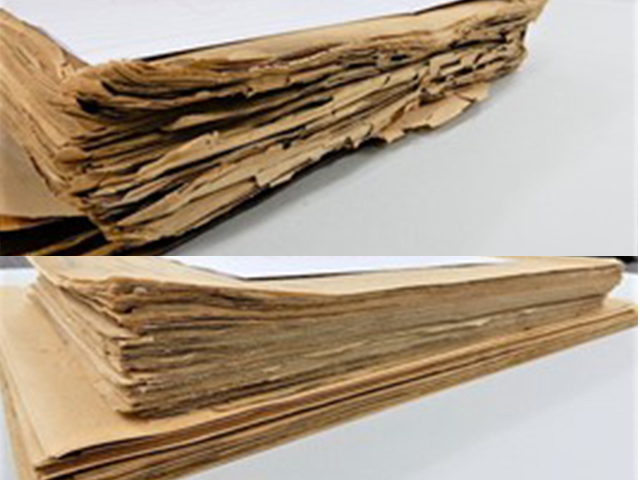

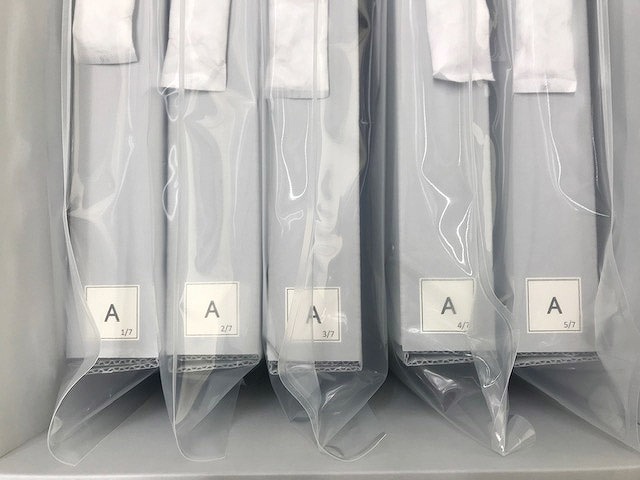

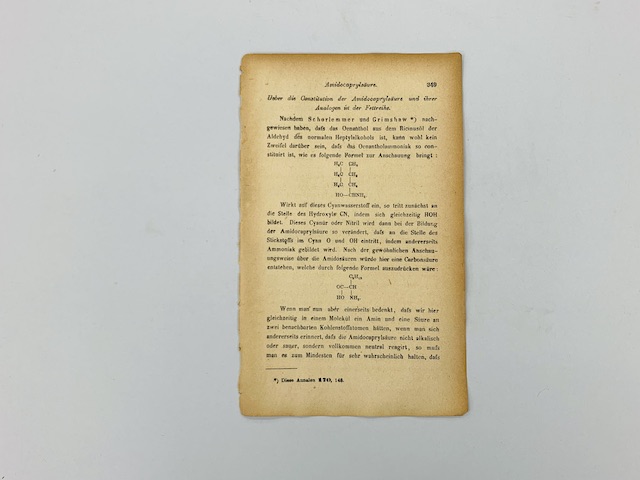

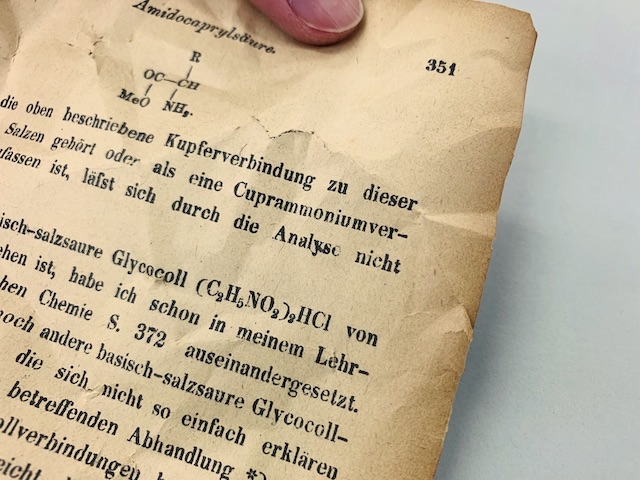

酸性紙サンプル

A 剥き出しの本紙

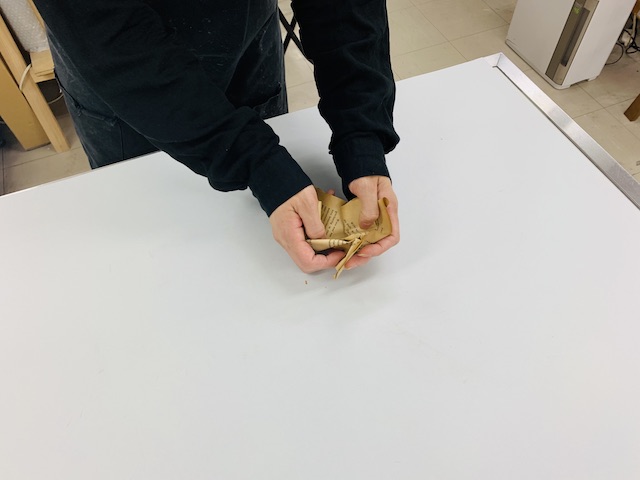

A くしゃくしゃにする

A 結果

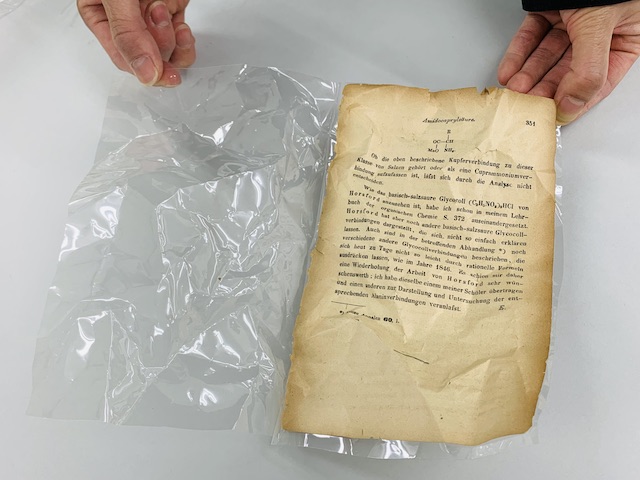

B エンキャプシュレーション

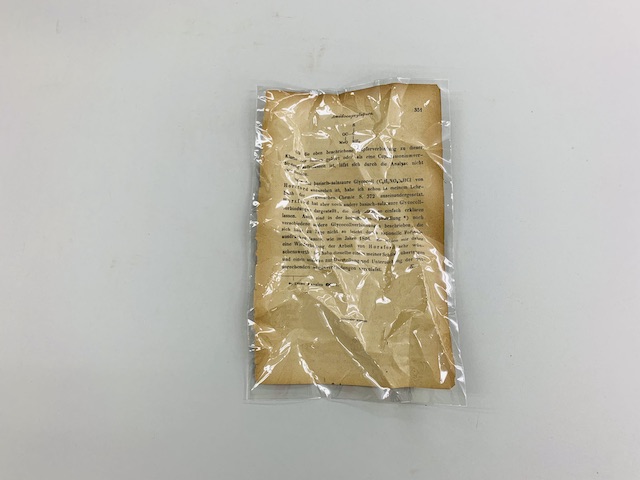

B エンキャプシュレーションした本紙

B くしゃくしゃにする

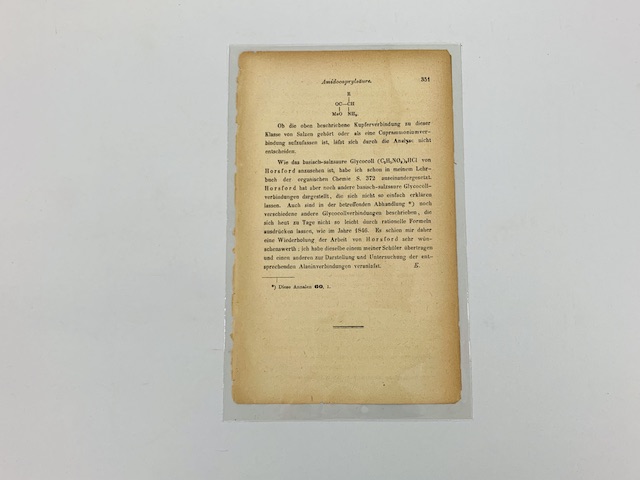

B 結果

B フィルムを開封

B 本紙を取り出す

B シワ、破れはあるがバラバラにならない

フィルム・エンキャプシュレーションは、剥き出しのまま取り扱うことが難しいほど酸性紙化した資料や、古い新聞、地図、図面、ポスターなどサイズの大きな資料を、傷めることなく、扱い易くするために用いられる保存方法です。この方法がいかに物理的な損傷からの予防に効果があるか、視覚的に確認するための簡単な実験があります。

酸性劣化した紙を用意し、ひとつは剥き出しのまま、もう一方はポリエステルフィルム(70μ)に挟んで、四辺を超音波溶断機で封印します。そして、手でくしゃくしゃに潰します。画像の通り、剥き出しの本紙は完全に破断しますが、エンキャプシュレーションした方は、フィルムの中でバラバラになることはありません。封を開けてみると、シワや破れはありますが元に近い状態の本紙を取り出すことができました。

これは極端な比較実験ですが、エンキャプシュレーションした本紙が、高い保護力によって守られているということを分かりやすく実感することができます。フィルム・エンキャプシュレーションの技術は、二辺が開口しているアーカイバル・クリアホルダーや、巻いて保管するためのロール・エンキャプシュレーションなど、資料の形態や利用用途に合わせて応用されています。

【関連記事】

・『今日の工房』2018年2月21日(水)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在(1)なぜこの技術が必要とされ、広く普及したのか?

・『今日の工房』2018年2月28日(水)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在(2)二枚のフィルム内に封じられた酸性ガスは劣化を加速させないのか?

・『今日の工房』2018年3月08日(木)フィルム・ エンキャプシュレーションの現在(3)ガス吸着シートの同封が開く新しい可能性

2021年3月19日(金)古い手書き資料の保存事例―製品の特徴を組み合わせて、最適な保存方法を提案する―

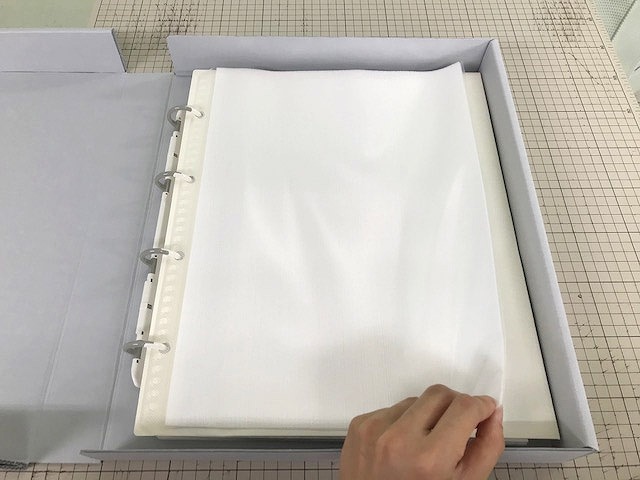

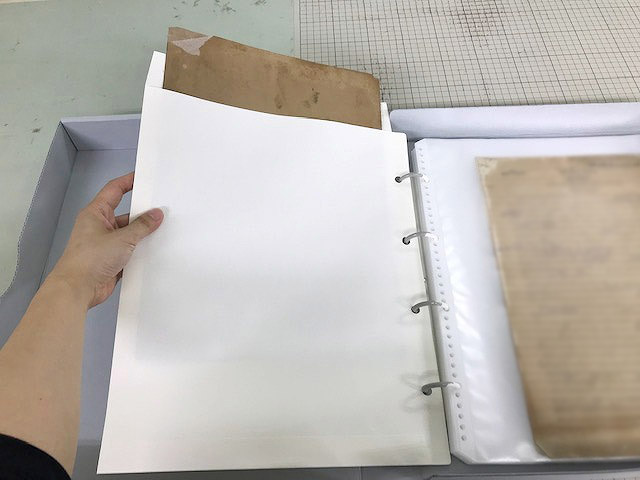

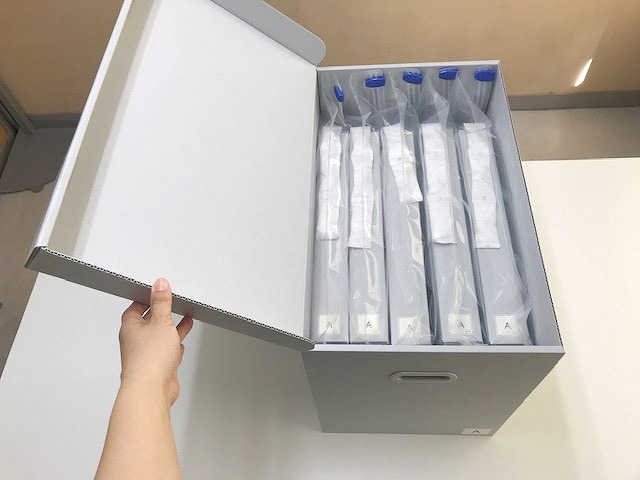

弊社では、お客様ごとに異なる固有の課題に合った資料の保存方法を提案するため、製品と製品を組み合わせて使用することがあります。ここでは、お問い合わせをいただいたお客様への対応から、具体的な実践を紹介します。

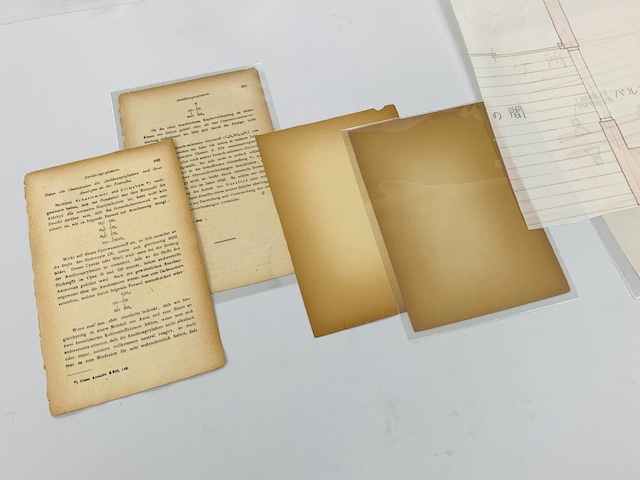

お預かりした資料は、古い手書きの原稿や文書で、紙の酸化・酸性化に伴う劣化が著しく、周辺部の破れ、捲れ、テープ跡、金属留具の錆びといった損傷がみられました。修復処置は、ドライ・クリーニング、損傷箇所の修補などを行った後、フラットニングを行い、取扱いに支障がない状態にしました。保存対応については、もともと使われていた酸性素材の封筒、フォルダを保存性の良い包材へ入れ替え、資料の取り扱い方法を改善するため、1枚毎に透明リフィルでファイリングし、管理ラベルを貼付したアーカイバル・バインダーに収納しました。保存整理・分類を終えた資料は、アーカイバル・バインダーごとファイルボックスにまとめ、一括管理できるようにしました。

今回ご依頼頂いた資料は、南アジアの国へ運び、保管・管理するそうで、資料の修復以外に、輸送、保管、取り扱いに関して、地域の実情を考慮しつつ現状で出来うる限り安全な保管環境を保存容器で実現したい、というご相談をいただきました。年間通じて温湿度変化が激しく、スモッグ等の公害による影響もあり、特に建物屋内の温湿度制御が難しいといった場所で、安定した状態を維持できる「安全な囲い」を保存包材で提供することが必要でした。

こうした固有の環境条件下で資料を保管・管理するにあたり、複数の製品を組み合わせることによってお応えしました。

アーカイバル・バインダーをスライド・チャック式ガスバリア袋へ収納し、吸湿材(Kodak社製モレキュラー・シーブ)、汚染ガス吸着シートGasQを一緒に封入しました。外気の極端な湿度変動を緩衝するとともに、害虫の侵入や空気中の有害物質をシャットアウト、資料自体から放出されるガスはガス吸着シートに吸着される仕組みです。

ガスバリア袋に収納したアーカイバル・バインダーをまとめて入れるファイルボックスは、不活性フィルムをコートした中性紙ボード「プルーフ」で作成しました。フィルムで被覆したボードは高い撥水性と防汚性をもち、万が一の水害が発生した場合でも、収納した大事な資料を水濡れから守り、埃や汚れも簡単にふき取れます。プルーフ製の保存箱は防湿性にもすぐれ、資料を保管するには理想的とは言い難い環境下でも、収納した資料を安定した状態で保存することができます。

各製品のご紹介

・アーカイバル・バインダー

・ファイルボックスR

・プルーフ(表面防水加工)

・汚染ガス吸着シートGasQ®ガスキュウ

・無酸素パックMoldenybe®モルデナイベ

・Kodak社製モレキュラー・シーブ

【関連記事】

・『今日の工房』2021年1月22日(金)定型サイズの保存容器のご紹介

・『今日の工房』2016年11月16日(水)紙焼き写真資料の整理と保存のためのアーカイバルバインダー

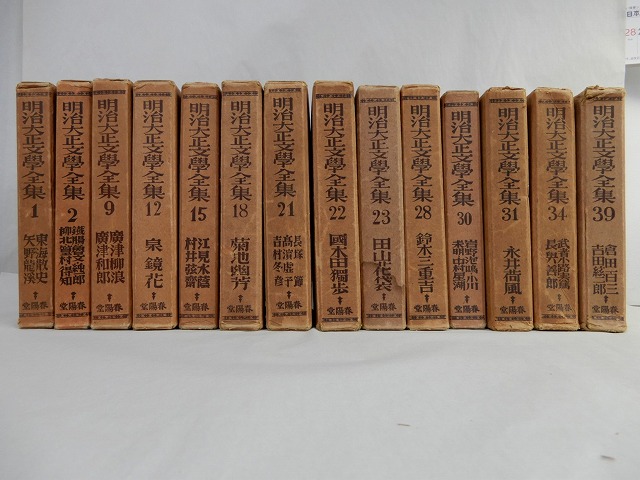

2021年3月2日(火)日本の製本界に変化をもたらした「円本(えんぽん)」

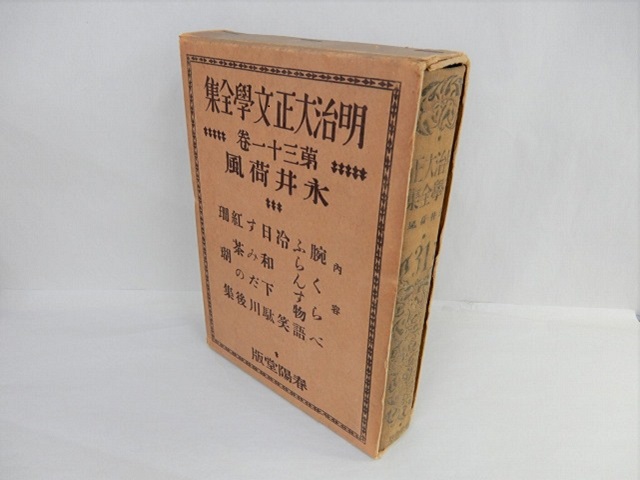

春陽堂「明治大正文学全集」

箱入り

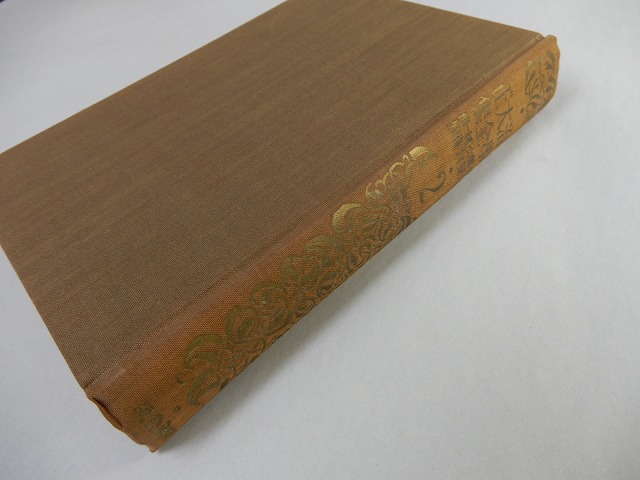

クロス装に箔押し

押し型による加工

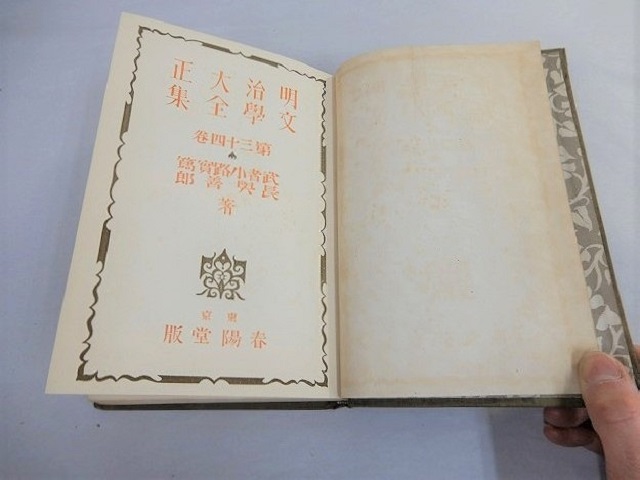

恩地幸四郎による装幀

口絵

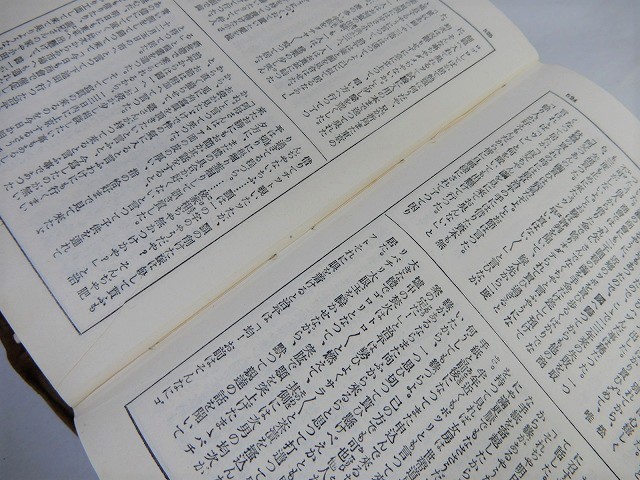

2段摺りにすることで、収録できる作品数を増やした

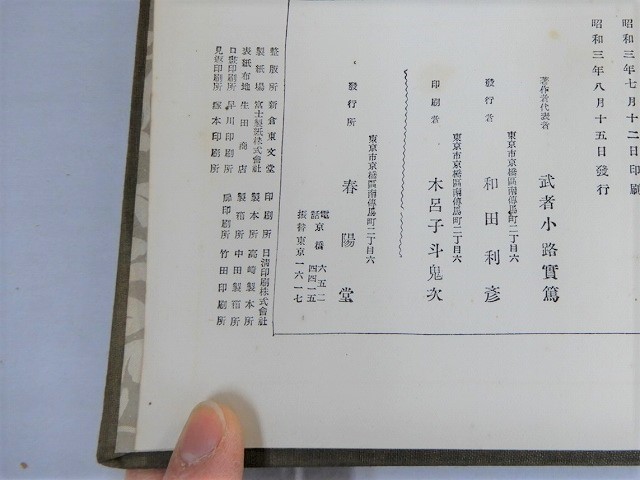

奥付

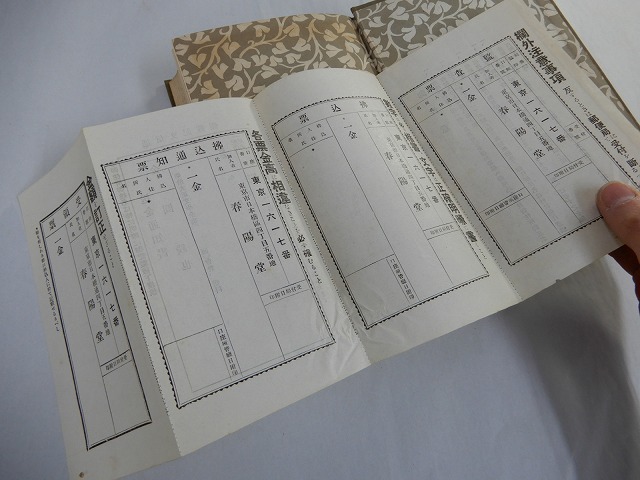

配本の振込用紙

付属の月報「一円本の創刊相継ぎ…異常の好成績を収め」とある

配本が重ねられていた様子が伺える

機械によるかがり綴じ、くるみ製本

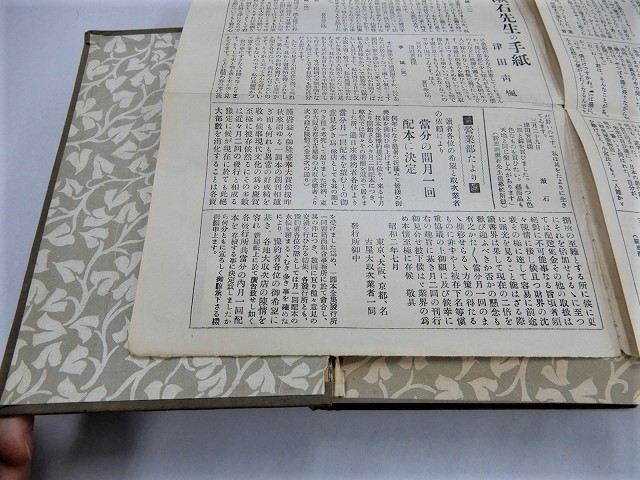

1926年(大正15年)頃から昭和1930年(昭和5年)頃にかけて、日本では円本ブームが起こりました。円本とは、1冊1円で予約を受け付け、毎月1回配本するという新しい形式で販売された書籍です。当時の1冊1円はこれまでの書籍に比べ非常に廉価で、出版社の予想をはるかに上回る何十万冊という申し込みがありました。改造社の「現代日本文学全集」の成功を皮切りに各社から円本企画が続出、画像の春陽堂「明治大正文学全集」もこうして出版された円本の一つです。

1923年(大正12年)の関東大震災で壊滅的な打撃を受けた出版・印刷業界は、この円本ブームにより大量生産に対応するための造本技術を飛躍的に進歩させました。印刷技術の高速化や、手作業に代わり紙折機や糸かがり機など各製本工程の機械化、布クロスなどの国内生産の急伸、箔押しや各工程の分業化もこの時期に始まり、製本機械化の素地を作ったといわれています。

こちらの資料も機械によるかがり綴じで、分業や機械化に適した「くるみ製本(表紙を別に作り、本体をくるむように製本する)」で作られていることを見て取ることができます。